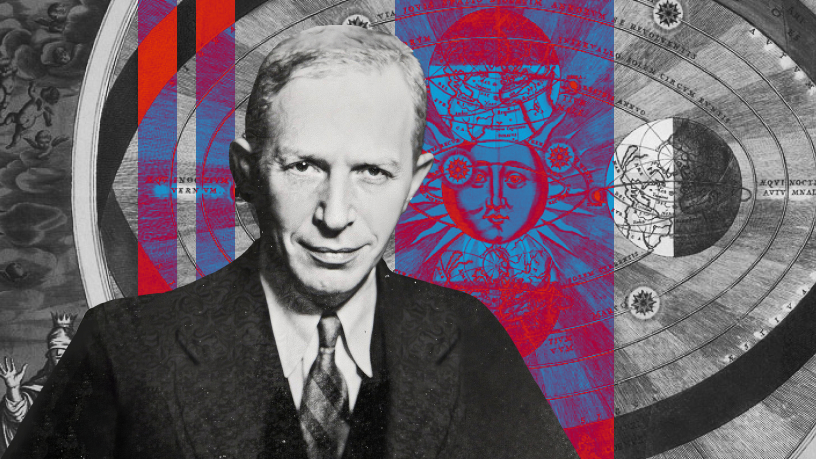

Семнадцатый очерк из цикла «Создатели» посвящен Александру Владимировичу Койре, философу и историку науки, создателю Центра истории науки в Париже, носящему теперь его имя, профессору Принстонского университета и коллеги Эйнштейна, Дирака и Гёделя по Институту высших исследований. Он родился в Таганроге, учился в Германии и Франции, работал во многих странах мира. В его биографии до сих пор много белых пятен, но благодаря ему мы знаем, как случаются научные революции и откуда берутся парадигмы. Совместно с RASA (Russian-American Science Association) T-invariant продолжает публикацию серии биографических очерков «Создатели».

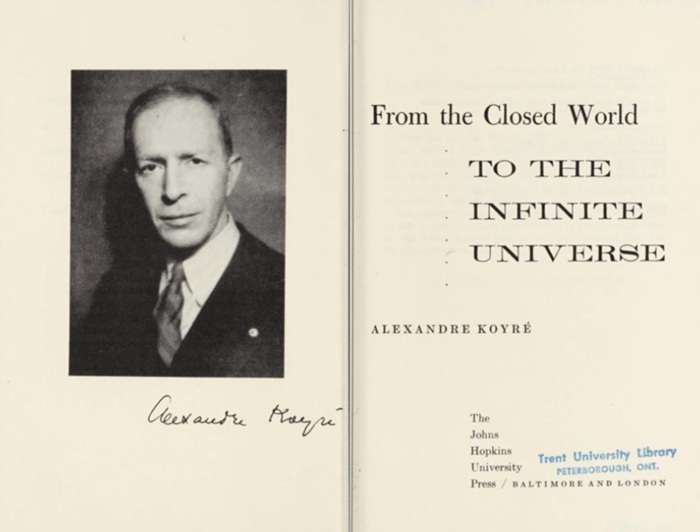

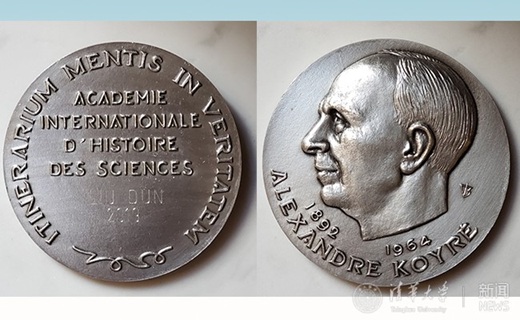

Никто из русских эмигрантов не был столь безоговорочно признан международным философским сообществом и не удостоился таких почестей, как Александр Владимирович Койре (1892–1964). В Париже его имя носит одно из главных научных учреждений, специализирующихся на истории и философии науки, — Центр Александра Койре. Самая старая, самая авторитетная и представительная ассоциация историков науки всего мира — Международная академия истории науки — отмечает высшие достижения своих членов медалью, носящей его имя, медалью Койре. Как и многих других выдающихся эмигрантов, в Советском Союзе его не жаловали, но и сейчас за пределами его не очень популярной предметной области имя Александра Койре не очень известно. И мало кому понятно, как концепция парадигмы, получившая такую бешеную популярность во второй половине прошлого века и разительно отличающаяся от предыдущих значений этого слова, связана с его исследованиями.

Пути и вопросы

Вопрос «повлиял ли русский идеализм на научную революцию?» — бинарный, и, на первый взгляд, предполагает лишь два возможных ответа: да или нет. Но не все так просто. Каждое из входящих в него слов длиннее двух букв может пониматься по-своему и влиять на даваемый ответ. И начинается все со слова «влиять».

Это очень важное слово для философии Койре, в которой так много внимания уделено философии других, что его собственная по большей части остается за кадром. Чтобы чьи-то суждения и взгляды повлияли на меня, я должен прежде всего сам обратить на них внимание. И это — трансформирующее внимание, поскольку взгляды, услышанные и воспринятые мной, должны быть вписаны в то знание, которым я обладал раньше, и согласованы с ним. А это значит, что чьи-то идеи повлияют на меня только после того, как я повлияю на них. Обращая внимание на предшественника, мыслитель скорее интерпретирует его взгляды и формирует его образ, а не формируется сам под их влиянием.

В конце 1930-х годов Александр Койре выпустил три книжечки, посвященных Галилео Галилею, в которых, кроме прочего, ополчился на тему «предшественников» — и тогда, и до сих пор активно обсуждаемую среди историков науки. Были ли у Галилея предшественники, предвосхитившие какие-то его идеи и повлиявшие на творчество великого итальянца? До некоторой степени мы можем пользоваться этим словом, но следует помнить, что оригинальный мыслитель развивается в собственной логике, и, изучая его наследие, необходимо понять именно ее, не слишком отвлекаясь на интеллектуальный климат, в котором она формировалась.

Александр родился в семье коммерсанта Вольфа Мееровича Койры и Екатерины Левиной 29 августа 1892 года. Семья жила в Ростове-на-Дону, но в момент рождения Александра его мама оказалась довольно далеко от дома, в Таганроге, где навещала свою сестру. Екатерина Левина вскоре вернулась с младенцем домой в Ростов, так что жизнь Александра Койры началась с переезда и оказалась полна путешествий и смен локаций, которые лишь очень приблизительно документированы.

У современного биографа возникает много проблем с определением пути и времени того или иного перемещения. Например, достаточно надежно подтверждено, что Александр Койре начал изучать философию в Гёттингене у Эдмунда Гуссерля (Edmund Husserl) не раньше осени 1909 года. Но когда он попал туда? В 1909 или в 1908? Мнения биографов расходятся. Известно, что в ноябре 1907 года при облаве на подпольную типографию эсеров, где печаталась революционная литература, Койре был арестован. Чтобы он вышел на свободу, за него пришлось внести неслыханных размеров залог — 3000 рублей. Это примерно соответствовало десятилетнему жалованию среднего государственного служащего. И тут-то он, не будь дурак, уехал в Гёттинген, подальше от греха. Так считает итальянская исследовательница Паола Цамбелли (Paola Zambelli), и не она одна. То есть в Германии Койре оказался уже осенью 1908 года.

Но в мае 1909 году суд оправдал его. Залог был возвращен. И российская исследовательница жизни и деятельности Койре Дарья Дроздова уверена, что это было бы невозможно, если бы Койре покинул страну до этого момента, до заседания суда. Значит, он никак не мог выехать из России до осени 1909 года, а может, и вообще до начала 1910. Но для его философского образования это оказалось даже полезно: «Логические исследования» Гуссерля Койре начал читать еще в тюрьме. На свободе самостоятельные занятия продолжились, и увлечение идеями Гуссерля привели Койре в Гёттинген. Правда, у самого Гуссерля, как скажут потом, поменялась парадигма, и ему стало трудно находить общий язык со своими учениками. Или им с ним.

Койре оказался в Париже и начал учиться в Высшей практической школе. Но учился там недолго: в нем вдруг заговорил воинственный дух, и он вступил в Иностранный легион. Были времена, когда среди российских историков науки ходила легенда об уникальном казусе — донских казаках-евреях из рода Койранских, откуда якобы и происходил Койре. Но нет, в документах не находится подтверждений ни для фамилии Койранский, ни для легенды о казаках-евреях. Зато есть подтверждения, что в 1915 Койре уже служит в русской армии где-то на юго-западе Российской империи. Паола Цамбелли упоминает о Георгиевских крестах, которыми Койре был награжден и которые сохранились у его внука Андре Була. Сохранились и фотографии Койре в форме вольноопределяющегося царской армии. Не исключено, что когда-то на какой-то из этих фотографий самого Койре и сочли казаком.

Что происходило между 1915 и 1920, когда Койре вновь оказался в Париже, можно только догадываться. По всей вероятности он участвовал в Гражданской войне, только неизвестно, на чьей стороне. Очевидно, не на стороне красных. Чарльз Гиллиспи, друг Койре и будущий редактор знаменитого многотомного «Словаря научных биографий», писал, что Койре равным образом сражался с красными, как и с белыми. Но трудно себе его представить в рядах зеленоармейцев, чьим знаменитым лозунгом было «бей красных пока не побелеют, бей белых пока не покраснеют».

Во время Второй мировой Койре оружия уже в руки не брал. Но чем он в точности занимался, снова непонятно, и можно только предположить, что ни встречаться с немецкой армией, ни иметь дело с вишистским правительством он не стремился. Видимо, он хотел добраться до Каира, где преподавал философию в Каирском университете в 1933-1937 годах, но морской путь оказался для него по каким-то причинам закрыт, и он двигался по суше, через Дамаск и Бейрут. В Каире он оставался до лета 1941 года, а потом встретился там с Шарлем де Голлем… И тут снова тайна: некоторые пишут, что от де Голля он получил какую-то миссию и двинулся дальше на восток: Индия, Океания, Гавайи, Сан-Франциско. И, наконец, они с женой надолго осели в Нью-Йорке. Америка очень пришлась Койре по душе. Кстати, французская версия книги Цамбелли носит подзаголовок Un juif errant — бродячий еврей, с намеком на легенду о вечном жиде.

Европейские мистики и русские идеалисты

Тут необходимо сделать важное отступление: все это время Койре сопровождала терпеливая и преданная жена Дора Койре, в девичестве Рейберман. В Америке вкусы супругов несколько разошлись: Александру явно хотелось остаться там навсегда, а Дору тянуло обратно в Париж. Компромисс был найден: 20 лет после окончания войны и до смерти Александра каждый год они проводили шесть месяцев в Париже, и шесть — в Принстоне. Но мы что-то увлеклись военными приключениями и путешествиями. Вернемся к философии.

В 20-летний промежуток между войнами Койре прошел довольно длинный путь от истории средневекового мистицизма к философии науки. В 1922 году он, восстановившись в Высшей практической школе, защищает диссертацию на тему «Об идее Бога и доказательствах его существования у Декарта». Тем самым оказывается оставлена не только та тема, которой он увлекся в Гёттингене и которую не одобрил Гуссерль (мистицизм Якоба Бёме), но и та, которой она занялся до своих военно-полевых похождений (Ансельм Кентерберийский). Но вот теперь оказывается явно сформулированной основная проблема — религиозное сознание. Койре не верит революционности Декарта и выводит основные тезисы его учения из взглядов средневековых схоластов, и эта тема приводит его к очень внимательному изучению не только собственно схоластов, но и самых разных религиозных мыслителей средневековой Европы: мистиков, спиритуалистов, алхимиков… Главным образом, это были относительно короткие очерки, которые он публиковал в журнале «Revue de l’histoire des religions» и которые в 1955 году были собраны вместе и опубликованы отдельной книгой.

Одновременно он занялся творчеством русских шеллингианцев. Компания молодых людей, обучавшихся в Московском университетском благородном пансионе, отказалась от слова «философия». Оно, по их мнению, было слишком тесно связано с французскими материалистами, разрушительные идеи которых привели к Французской революции. Они стали пользоваться прямым переводом этого слова с греческого и называть себя «любомудрами».

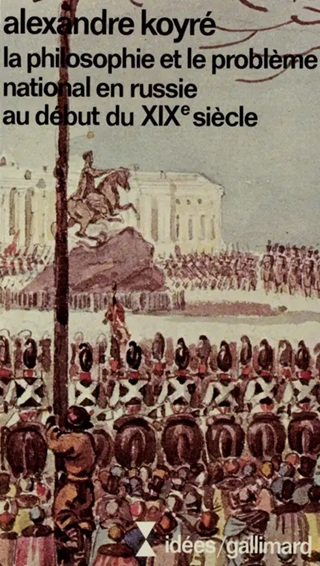

Как известно, по мысли Шеллинга (Friedrich Wilhelm Joseph Schelling), философия должна включать в себя трансцедентальный идеализм и натурфилософию, поэтому философские позиции любомудров получили вполне оправданное название «русского идеализма», а путь к освобождению России от рабства, как они его себе представляли, должен был заключаться в просвещении как порабощенного народа, так и аристократов-поработителей. Причем под просвещением они понимали не только и не столько изучение гуманистического наследия, сколько познание законов природы. А коль скоро законы природа выражаются в математической форме («книга природы написана на языке математики», как утверждал Галилей), то и начинаться такое познание должно с изучения математики. Эта мысль была очень близка Койре, и в 1929 году он посвятил этому сюжету книгу «La philosophie et le problème national en Russie au début du XIXe siècle» (Философия и национальная проблема в России начала XIX века).

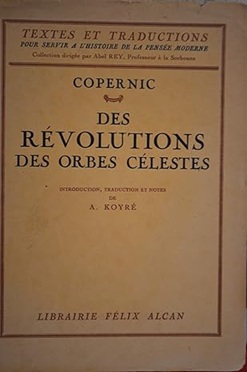

Русские шеллингианцы были носителями определенного типа религиозного сознания, и нетрудно заметить, что эта тема хорошо ложится в единую канву и с Якобом Бёме, и с Ансельмом Кентерберийским (хотя диссертационная работа Койре и сменила направление после 1920 года, его довоенное исследование тоже увидело свет в 1923). Но постепенно у Койре начала кристаллизовываться мысль, что без Николая Коперника в философии Бёме понять ничего не удастся, а также, что течение мысли часто претерпевает разрывы и повороты даже в те моменты, когда кажется, будто оно равномерно и ламинарно. Научный стиль мышления зависит от религиозного и зачастую сопряжен с ним, но в то же время и принципиально отличен.

Приступив в силу этой естественной логики к изучению творчества Галилея, Койре оказывается в определенной оппозиции целой философской традиции в истории науки. Он оппонирует сразу и Пьеру Дюгему (Pierre Duhem), которого В.И. Ленин в своей единственной философской книге «Материализм и эмпириокритицизм» называл физиком и махистом, склонным «более или менее сознательно, более или менее решительно» к идеализму; и Рафаэлло Каверни (Raffaello Caverni), автору фундаментального и авторитетного пятитомного труда «История экспериментального метода в Италии» (1891–1900); и Аннелизе Майер (Anneliese Maier), посвятившей теме вырастания «галилеевской физики» из натурфилософии средневековых схоластов практически всю свою научную карьеру — всем тем, кто, в частности, говорил о «парижских предшественниках» Галилея, аристотелевской физике XIV века, о поступательном и непрерывном развитии науки. Теоретизирование Галилея значительно ближе по смыслу древнему греку Архимеду, чем парижским номиналистам Николаю Орему (Nicole Oresme) и Жану Буридану (Jean Buridan). Как и Архимед, по мысли Койре, Галилей оперирует с теоретическими воображаемыми объектами, проводя над ними «мысленные эксперименты». Какое-то время он даже утверждал, что нет оснований думать, будто бы Галилей действительно экспериментировал с падающими телами, наклонными плоскостями и качающимися маятниками. Все те выводы, которые делал Галилей, он мог сделать на основе чистого размышления, а если обратиться к реальным телам в неидеальных земных условиях, то их поведение, может оказаться далеко не соответствующим теории. А значит, для правильного понимания природы эксперименты с реальными телами скорее даже вредны.

В сущности этот вывод Койре оказался со временем ложным. Следующее поколение историков науки, Том Сеттл (Thomas Settle), Стилман Дрейк (Stillman Drake), показали, что Галилей был точным и вдумчивым экспериментатором, и некоторые из его экспериментов, детально зафиксированных, дали пищу для размышлений Исааку Ньютону, когда он открывал свой великий закон. Но правда и то, что Галилей иногда в своих книгах описывал совсем не те эксперименты, которые реально проводил. Несмотря на некоторые неточные детали, общая картина математизации естествознания принципиально точна, кое-кому из современников она показалась умаляющей значение открытий Галилея. Альдо Мьели (Aldo Mieli), один из отцов-основателей Международной академии истории науки, до самой смерти в 1950 году блокировал избрание Койре ее членом.

Это сладкое слово «революция»

Нельзя сказать, чтобы Койре часто пускал в ход слово «революция», но сомнений в том, что в затянувшемся споре «революция или традиция» он на стороне первой, быть не может. Ему не близка имеющая своих сторонников точка зрения, что в процессе научной революции XVII века наука родилась в Западной Европе: якобы до этого нигде такого явления не существовало, а после этого научные институты лишь постепенно перебирались на чуждую для них почву — китайскую или российскую. Он даже не обсуждает такой взгляд. Галилей революционен, в этом не должно быть сомнений, но он возрождает архимедовскую традицию. В противостоянии аристотелизму — он платоник, но из этого не следует, что аристотелизм менее научен. В 1961 году в парижском издательстве «Эрман» вышла его книга «Революция в астрономии: Коперник, Кеплер, Борелли», одна из последних, написанных им. Революция, как она здесь представлена, начинается еще задолго до рождения Галилея и Декарта. В книге «От замкнутого мира к бесконечной Вселенной», увидевшей свет сначала в английском варианте в 1957 году, герои революции — Николай Кузанский (Nicolaus Cusanus) и Джордано Бруно (Giordano Bruno).

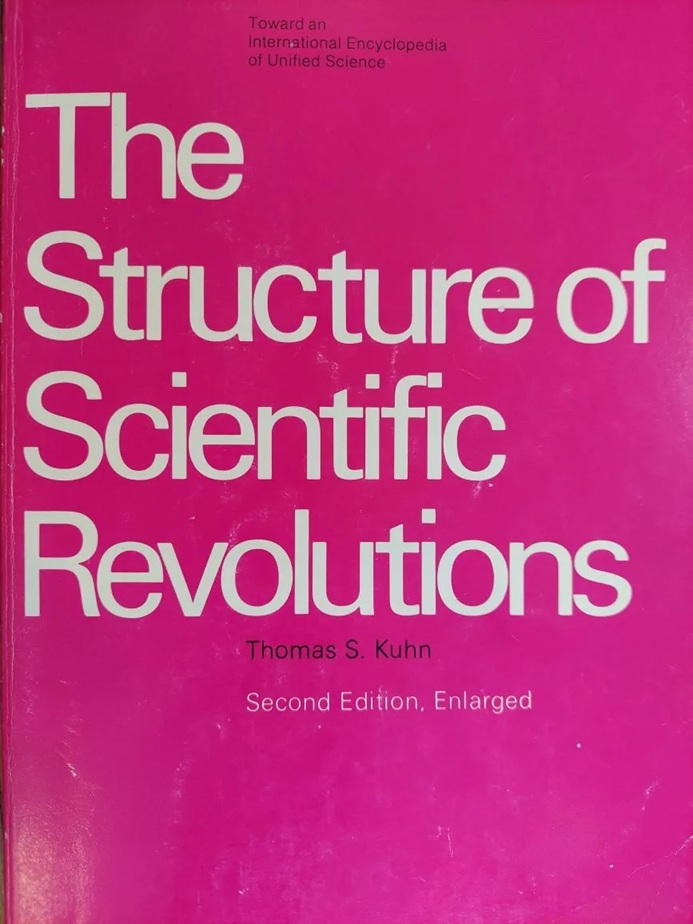

Послевоенная работа в знаменитом принстонском Институте высших исследований вместе с Эйнштейном, Гёделем, Дираком, Дайсоном, преподавание в университете Джонса Хопкинса приносят Койре известность, а его взглядами — попопулярность на том берегу Атлантики. Томас Кун (Thomas Samuel Kuhn) не был учеником Койре в прямом смысле слова, но взаимосвязь их идей невозможно не заметить. Название первой книги Куна, «Коперниканская революция», практически дублирует название последней книги Койре. Она вышла в свет в 1957 году, когда и Койре, и Кун оказались в Принстоне и когда была напечатана книга Койре «От замкнутого мира к бесконечной Вселенной».

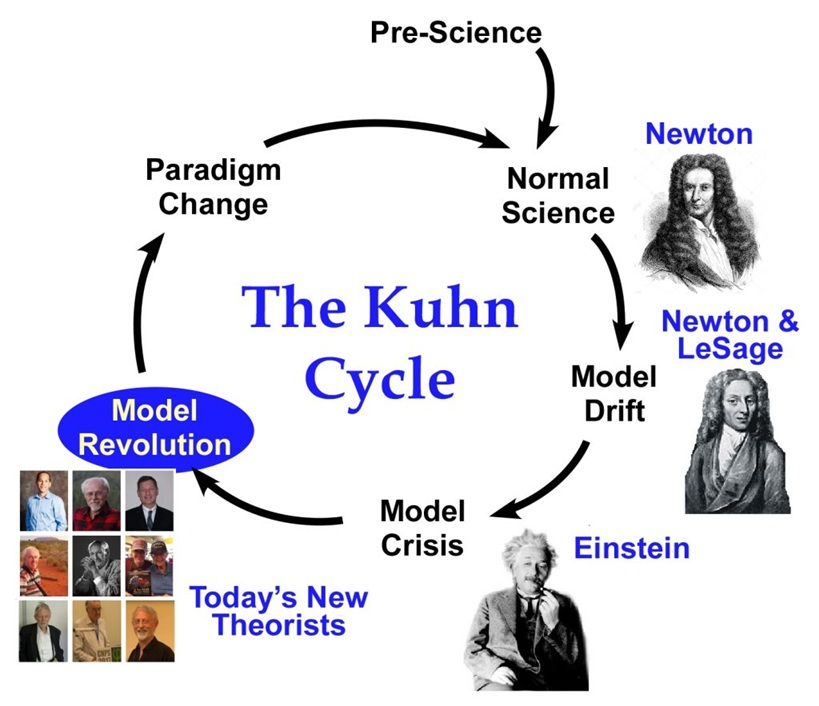

Всемирную славу Куну принесет его вторая книга, опубликованная в 1962 году, — «Структура научных революций». Тут Кун окончательно хоронит идею, что в процессе научной революции научное познание рождается из донаучного. Всякая научная дисциплина живет сменой форм, когда период ее ламинарного развития сменяется турбулентностью, и наоборот — из турбулентности рождается новый ламинарный поток. Наука переживает нормальную стадию, чтобы войти в следующую революцию. На вопрос «Что отличает одно от другого?» Кун дает обессмертивший его ответ: «Смена парадигмы». Нормальная наука существует в одной парадигме, а революция — это смена одной парадигмы на другую.

Книга Куна вызвала бурную реакцию, и ему пришлось довольно много объяснять, что имелось в виду и как он пришел к своим идеям. Он признавался, что сначала хотел использовать другое слово, «образец». На английском слова «pattern» и «paradigm» очень похожи. Очевидное преимущество слова «парадигма» в том, что у него меньше коннотаций в обыденном языке, и поэтому его проще использовать в неопределенных ситуациях, когда контекст и воображение читателя придаст ему нужное или полезное значение. Один из читателей, на которого Кун сослался в послесловии ко второму изданию книги, насчитал 22 разных значения, в которых Кун использовал это слово. Российский философ Михаил Розов предлагал заменить слово «парадигма» словом «эстафета»: пока научные школы передают друг другу одну и ту же палочку, это нормальная наука, но как только они пытаются подменить палочку при передаче — тут уже научная революция.

Койре и Зубов

Установить, когда же Койре последний раз побывал в России, историкам пока так и не удалось. По всей вероятности, у него были большие эстетические разногласия с Советской властью, и даже когда советским историкам науки открылась возможность принимать участие в международных конференциях в Западной Европе, при встречах с Койре они делали вид, что не знают, кто это такой.

Картина радикально изменилась после знаменитого выступления Игоря Васильевинча Курчатова в Харуэллском атомном центре (Harwell Laboratory или Atomic Energy Research Establishment (AERE) 25 апреля 1956 года, куда Курчатов приехал в составе большой делегации под руководством Хрущева. Он говорил о необходимости налаживать международное сотрудничество в области атомных и ядерных исследований, и общий климат тут же поменялся. Уже в сентябре на 8 Международный конгресс историков и философов науки приехал один из выдающихся советских историков Василий Павлович Зубов, и у них с Койре сразу обнаружилось очень много общего. Зубов как раз в то время занимался изучением и переводами сочинений парижских номиналистов — Жана Буридана и Николая Орема. Вовсю шла работа над книгой «Очерки развития основных понятий механики» совместно с Ашотом Тиграновичем Григорьяном, которому предстояло двадцать лет спустя стать председателем Международного союза историков и философов науки (International Union of History and Philosophy of Science and Technology).

На все оставшиеся годы жизни, а Зубов и Койре ушли практически одновременно — в 1963 и 1964 годах соответственно, Койре стал главным пропагандистом работ Зубова в Западной Европе и США. В 1961 году из-за болезни Койре перестал ездить в Европу, и в том же году он получил главную награду Американского общества историков науки (History of Science Society), медаль Сартона (George Sarton), а два года спустя, в 1963 году, посмертно, эту же награду получил и Зубов за вышедшие в 1961 году в английском варианте его переводы естественно-научных кодексов Леонардо да Винчи и посвященную Леонардо да Винчи книгу. Койре и Зубов и по сей день остаются двумя единственными обладателями этой награды, родившимися в России.

В 2000 году в Москве проходил большой международный конгресс, организованный Домом наук о человеке в Париже (Maison des Sciences de l’Homme) и Российской академией наук и посвященный 100-летию Зубова. Приехали видные историки науки из Франции, Италии, Швейцарии и Бельгии — Пьер Кей (Pierre Caye), Франческо Фурлан (Francesco Furlan), Энрико Джусти (Enrico Giusti), Марио Отто Хелбинг (Mario Otto Helbing). Организационный комитет возглавили главный администратор Дома наук о человеке Морис Эмар (Maurice Aymard) и председатель Комиссии по культуре Возрождения при Научном совете РАН по истории мировой культуры Виктор Николаевич Гращенков. Работу переводчиков курировал известный медиевист Олег Воскобойников. Разумеется, много тогда говорили и о Койре. Спотанно в ходе конгресса родилась идея создать международный фонд имени Койре и Зубова с центральным офисом в Москве. Идея получила живую поддержку в администрации Сильвио Берлускони, на то время — премьер-министра Италии, поскольку там не без оснований сочли, что работы этих двух историков науки очень способствовали пропаганде итальянской культуры. Располагаться офис должен был в исторической усадьбе Зубовых–Полежаевых на Таганке, а непосредственную заботу о его обустройстве брала на себя дочь Зубова, Мария Васильевна.

Усадьба семьи Зубовых в Алексеевском переулке была конфискована после октябрьского переворота 1917 года, и с 1921 года в нем функционировал Дом работников просвещения. По счастью, семью Зубовых не репрессировали и даже не выселили: ей оставили две комнаты в помещении под крышей. Сложно сказать, как именно этот дом переходил от владельца к владельцу. По слухам, которые не удалось проверить, на рубеже 1990—2000-х он оказался в собственности Владимира Филиппова, министра просвещения РФ того времени. Во всяком случае, под его эгидой там была открыта бизнес-школа. Сейчас это здание можно арендовать у Таганского ЗАГСа для особо тожественных бракосочетаний. Марии Васильевне Зубовой удалось восстановить права на небольшую постройку во дворе — именно там и предстояло открыть офис новой НКО. Но, увы — этому проекту не суждено было реализоваться. Имя Койре остается увековеченным только в Париже и в виртуальном сообществе философов и историков науки.

Дмитрий БАЮК, Париж

Источники

Дроздова Д. Н. Интерпретация Научной революции в работах Александра Койре. Дисс. на соискание научной степени кандидата философский наук.

Zambelli, P. Alexandre Koyré in incognito. Firenze, Olschki, 2016. ISBN: 9788822264497

Zambelli, P. Alexandre Koyré, un juif errant? Firenzi, Museo Galileo, 2021.

Койре А. Очерки истории философской мысли. О влиянии философских концепций на развитие научных теорий. М.: Прогресс, 1985.- 288 с. (см. также предисловие А. П. Юшкевича, с. 5–12)

Койре А. Философия и национальная проблема в России начала XIX века. Перевод с французского А. М. Руткевича. М: МОДЕСТ КОЛЕРОВ, 2003. — 304 с.1. ISBN 5-7333-0246-1 (см. также послесловие А. М. Руткевича, с.287–301).