Администрация Трампа пытается реформировать биомедицину — но, как правило, это больше похоже на ее подрыв, например урезание финансирования разработок мРНК-вакцин или указ о биобезопасности, из-за которого остановлено изучение опасных патогенов. Впрочем, одно из направлений соответствует здравому смыслу и трендам развития науки — сокращение исследований на животных. Илья Ясный, руководитель научной экспертизы фонда LanceBio Ventures, инвестирующего в разработку лекарств, в интервью T-invariant рассказал, как нововведения скажутся на фармацевтической отрасли, зачем они нужны и кому выгодны.

Главные новости о жизни ученых во время войны, видео и инфографика — в телеграм-канале T-invariant. Подпишитесь, чтобы не пропустить.

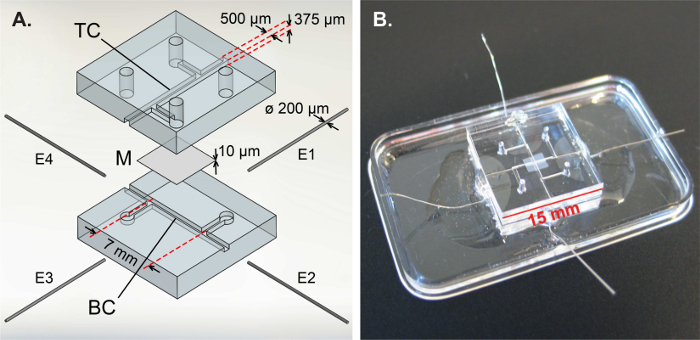

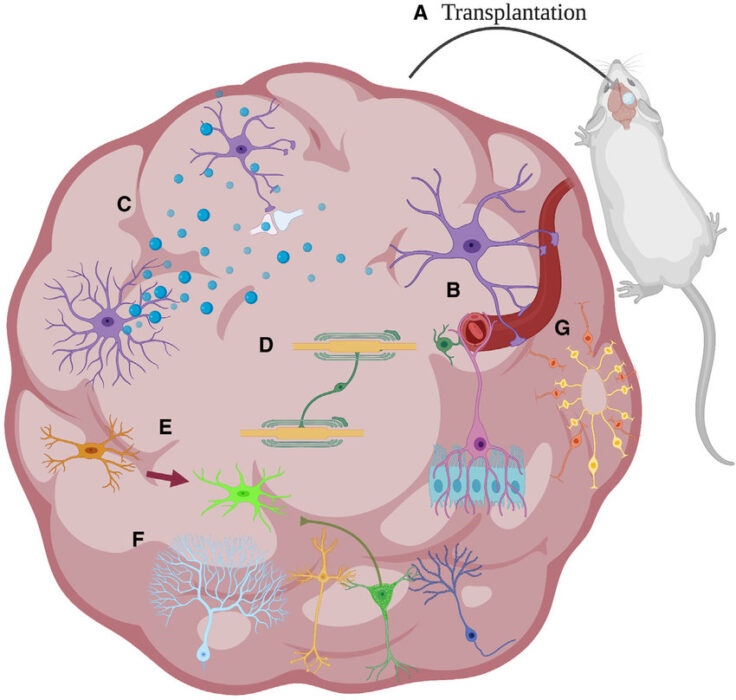

В сентябре 2025 года Национальные институты здоровья (NIH) США инвестировали 87 миллионов долларов в открытие и работу центра, в котором новые лекарства будут тестировать на органоидах — моделях тканей, выращенных в лабораториях и имитирующих структуру и функции человеческих органов. Это один из практических шагов по сокращению исследований на животных.

Ранее, в апреле 2025 года, американское Управление по пищевым продуктам и лекарствам (FDA) объявило о планах отказаться от испытаний на них при разработке моноклональных антител, а потом и других потенциальных лекарств. Ведомство будет поощрять исследователей использовать органы на чипе, искусственный интеллект и другие новые методы оценки безопасности (New Approach Methodologies, NAM), но пока не требовать их применения, а стимулировать использовать вместе с животными моделями, чтобы накопить данные для валидации инновационных методик. В июле 2025 года NIH также объявили, что больше не будут принимать заявки и финансировать исследования, проводимые исключительно на животных моделях.

Тенденция к отказу от испытаний на животных появилась еще до второго срока Трампа. В 2023 году президент Байден подписал закон, по которому доклинические испытания на животных перестали быть обязательными для одобрения фармпрепаратов FDA. Правда, на практике их число не уменьшилось. Также еще в первый срок Трампа американское Агентство по охране окружающей среды (EPA) выпустило регламент о прекращении испытаний на животных к 2035 году, но после его ухода инициативу отложили, чтобы вернуться к ней в 2025 году.

При этом тенденция глобальная — в начале следующего года Европейская комиссия планирует опубликовать дорожную карту по поэтапному отказу от испытаний на животных при оценке безопасности химических веществ, а Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), вероятно, начнет еще больше опираться на данные NAM при принятии решений о клинических испытаниях и одобрении лекарственных препаратов для продажи.

Эксперт в области биотехнологий Илья Ясный рассказал, насколько фармацевтическая отрасль готова к таким трендам, какие риски есть у отказа от животных моделей для тестирования лекарств и почему это на руку крупным фармкомпаниям.

Ранее в T-invariant:

- Администрация Трампа системно подрывает биомедицинские исследования

- Евгений Шахнович: «Если Гарвард прогнётся, появится что-то вроде советского парткома»

- «Этот мост сожгли». Почему молодым учёным из России, Украины и Беларуси не нашлось места в США?

- Американский биолог Сергей Миркин: «Люди не верят, что сегодня такое происходит в США»

- Если планы DOGE реализуют, научному лидерству США придёт конец». Американский учёный — о реформе Маска в области здравоохранения

- Константин Сонин: «И Путин, и Трамп считают, что прав тот, кто сильнее»

- Не только DEI и DOE: как политика Трампа разрушает американскую науку

- Америка для американцев: почему учёные из разных стран перестают сотрудничать с университетами США

- «Это перчатка, брошенная в лицо судебной системе». Юрист Екатерина Мишина — о том, почему президент США считает свои слова важнее решений судов

- Крестовый поход против вакцин: как политика ставит под угрозу будущее медицины

Регуляторы против животных

T-invariant: Действия администрации Трампа зачастую идут вразрез с интересами науки. Но инициатива по сокращению применения животных моделей выглядит исключением из этого правила, похожие тенденции наблюдаются и в других странах. Какие еще есть недостатки у исследований на животных, кроме этической проблемы?

Илья Ясный: Главное ограничение животных моделей — нерелевантность, плохая транслируемость результатов доклинических испытаний в клинические исследования. Как известно, примерно 90% лекарств, которые доходят до стадии клинических исследований, в итоге проваливаются. Это говорит о том, что эксперименты на животных нередко плохо предсказывают как эффективность препаратов, так и токсичность. Есть не единичные примеры тому, когда никаких нежелательных эффектов на животных обнаружено не было, но потом в первой фазе клинических испытаний происходили трагедии с людьми. Яркий пример, который в том числе цитируется в дорожной карте по сокращению тестирований на животных FDA — исследование моноклонального антитела TGN1412 против аутоиммунных заболеваний. Оно было безопасным для животных, но в клиническом исследовании первой фазы вызвало опасные для жизни осложнения у всех здоровых добровольцев.

Токсичность может проявляться не только в первой фазе, но и позже. Бывает, что при тестировании вещества в небольших дозах и на небольших группах пациентов все хорошо, а когда переходят к масштабным исследованиям на более крупных популяциях, куда попадают люди разных возрастов и с разными сопутствующими заболеваниями, проявляются нежелательные реакции. Так было с вакцинами от COVID-19 — в исследовании на тысячах человек все было хорошо, а когда лекарство стали применять миллионы, обнаружили нежелательные реакции, встречающиеся с частотой 1 на 100 000 и реже. Такое редко можно обнаружить в клинических исследованиях первой фазы, а тем более в экспериментах на животных.

Оценить эффективность вещества на животных моделях тоже можно только приблизительно — полностью смоделировать его эффект невозможно. Это всегда попытка примерно предсказать, насколько лекарство будет эффективно у людей. Поэтому новые способы прогнозирования, включающие то, что называют NAM, помимо уменьшения страданий и истребления животных, призваны улучшить транслируемость результатов доклинических испытаний лекарств.

T-i: Есть мнение, что отказ от исследований на животных — просто попытка сократить расходы, поскольку животные модели обходятся дорого. Насколько оно справедливо?

ИЯ: Это точно не главная причина и, возможно, вообще не причина, потому что по сравнению со стоимостью клинических исследований, испытания на животных, прямо скажем, стоят дешево. Наоборот, пока новые методы не валидированы, то есть пока не доказано, что они как минимум не хуже животных моделей, их придется применять одновременно. Как раз FDA, EMA и другие агентства призывают разработчиков лекарств к тому, чтобы сейчас, в переходный период, параллельно представлять данные и на животных, и с помощью новых методов, чтобы валидировать последние. А это накладывает дополнительные расходы.

В будущем, возможно, удастся сэкономить с помощью in silico экспериментов, in vitro экспериментов, например органов на чипе и других технологий. Однако ни один разработчик не пожалел бы дополнительных денег на доклиническом этапе, чтобы сэкономить на клиническом. Например, чтобы вовремя остановить разработку вещества, которое, скорее всего, окажется неэффективным или небезопасным в дальнейших испытаниях.

Миллион долларов, сэкономленный на доклинике, может обернуться потерями на стадии клинических исследований в размере сотен миллионов. Большим фармкомпаниям все эти нововведения, скорее всего, на руку, в отличие от маленьких стартапов, которые на всем экономят. Можно потратить дополнительные средства на доклинические испытания лекарства, чтобы потом валидировать новые подходы внутри компании и использовать их для всех последующих разработок. Они могут один раз предоставить успешные данные FDA и далее обойтись без исследований на животных моделях в аналогичных случаях.

У фармкомпаний никогда нет уверенности, что клиническое исследование будет успешным, сколько бы доклинических испытаний не проводилось. Иногда выгоднее быстрее выйти в фазу клинических исследований, чтобы закрыть проект, если он провалится там, или, наоборот, обогнать конкурентов на полгода-год, если все пойдет хорошо. Всем хочется ускорить и удешевить вывод лекарства на рынок, но, конечно, не за счет качества клинических исследований.

T-i: Для одобрения моноклональных антител и некоторых других препаратов исследования на животных моделях уже необязательны. Научное сообщество на это реагирует неоднозначно. Почему?

ИЯ: Тут надо разделять регуляторные требования и желание разработчика снизить свои риски. Это разные вещи. Регуляторные требования касаются преимущественно безопасности. Регулятор требует такой пакет доклинических данных, который позволит максимально обезопасить участников будущих клинических исследований. Сейчас в большинстве случаев это пакет испытаний на животных. Если речь идет о малых молекулах, разработчик лекарства должен проверить острую токсичность и хроническую токсичность, если это препарат для долговременного введения. Также он должен проверить канцерогенность, если есть основания подозревать, что препарат может быть канцерогеном.

А вот дальше начинается множество «если». Если препарат действительно не работает на животных (например, это моноклональное антитело, специфичное только к человеческому рецептору), то в настоящий момент могут рекомендовать провести токсикологические исследования на трансгенных мышах, в которых такой рецептор экспрессируется. Это дорого и все равно не очень надежно, так как антитела взаимодействуют с иммунной системой организма, а у людей и мышей они разные. На 100% транслировать эти результаты в клинические исследования все равно не получается. Из-за этого, когда разработчики общаются с регуляторами в продвинутых странах — я в первую очередь имею в виду США и Евросоюз, общение идет на основе case-by-case. То есть в каждом конкретном случае можно обсудить, какие тесты будут необходимыми (на животных, in vitro, in silico), а какие можно исключить. На самом деле нет строго обязательной батареи тестов, которая подойдет абсолютно для всех лекарств. В случае малых молекул это будет один подход, в случае антител — другой, в случае РНК-препаратов — третий, а в случае клеточной и генной терапии — четвертый.

Это что касается безопасности. А если говорить об эффективности препарата, то проверить ее — в основном задача самого разработчика. У FDA нет формальных требований к дизайну исследований. Достаточно продемонстрировать механизм действия, его научность, чтобы не идти в клинические исследования с безумными подходами и не подвергать риску людей. В целом, если проведены минимальные эксперименты, регулятору может хватить данных о том, что препарат работает in vitro, особенно если речь о клеточной терапии, связанной с иммунными клетками, где у животных все устроено по-другому. Регуляторам важно научное обоснование того, почему разработчик просит исключить или принять во внимание какие-то эксперименты. Для всего нужны доводы. Если они основаны на убедительных предпосылках, регулятор пойдет на встречу и согласует данный пакет исследований.

Возвращаясь к разговору о животных моделях, стоит вспомнить, что эта тенденция действительно не нова. Концепция трех R — replace, reduce, refine (то есть замена, сокращение, улучшение) — относительно животных моделей применяется уже давно. Давно есть тенденция к отказу от экспериментов на животных, уменьшению их количества или улучшению сбора данных, чтобы собирать их с небольшого количества животных. Поэтому регуляторы уже давно идут навстречу разработчикам, которые обоснованно говорят, что в данном случае можно не использовать столько животных либо отказаться от них совсем.

Животные незаменимы?

T-i: Получается, разработчики лекарств и так используют животных только тогда, когда это необходимо?

ИЯ: В отрасли есть определенный консерватизм и есть определенные требования регуляторов в плане токсичности. Например, требование 9-12-месячной проверки токсичности повторных доз на нечеловекообразных приматах для препаратов длительного применения. Существуют правила, которые нельзя обойти: определенные лекарства надо тестировать определенное время на определенных видах животных.

Сейчас этот подход хотят сделать более гибким, и, например, уже можно отказаться от обязательной двухлетней проверки канцерогенности малых молекул, если у вещества нет признаков генотоксичности, или сократить проверку токсичности на приматах с шести месяцев до трех или даже до одного, если никаких ее признаков не выявлено.

То есть каждый раз должна приниматься во внимание вся совокупность предыдущих свидетельств, делается большой упор на механистические исследования и понимание действия на молекулярном уровне — такой байесовский подход. На мой взгляд, это разумное требование.

Конечно, если поверхностно сказать, что FDA планирует отказаться от исследований на животных, это звучит абсурдно. Совсем отказаться от них невозможно. Все замены, все методы in vitro, in silico и другие не валидированы так хорошо, как оценки токсичности и эффективности лекарств на животных. Я как инвестор тоже хочу видеть данные на мышиных моделях, например, в онкологии. Я хочу видеть, что препарат уменьшает опухоли у мышей, прежде чем давать деньги разработчику на клинические исследования. Если лекарство не способно уменьшить опухоль у мышей, это означает, что, скорее всего, у людей оно тоже будет бесполезно, здесь редко бывают исключения.

Тут можно говорить о ложноположительных и ложноотрицательных выводах. Результаты оценки эффективности на грызунах редко ложноотрицательны, но часто ложноположительны. Поэтому в некоторых областях пока еще далеко до отказа от животных моделей.

T-i: Какова ситуация с исследованиями препаратов на животных в Китае, отличается ли она от мировой? А в России? Есть ли схожие тенденции?

ИЯ: В Китае, безусловно, такая тенденция есть. За последние два-три года Китай сильно вырос в плане биофармацевтических технологий, он активно продвигает свои препараты на рынках США и Евросоюза. Скажем, треть лицензионных соглашений за последний год в американских компаниях было заключено с китайскими компаниями. Это очень высокий показатель. Естественно, китайские разработчики лекарств должны следовать тем тенденциям, которые диктуют США и Евросоюз. Если они будут приносить пакеты данных, где будет меньше животных моделей, заменять их на новые современные методы, они, возможно, получат преференции. Когда FDA говорит, что будет рассматривать заявки с использованием новых методов в ускоренном режиме, китайский регулятор тоже будет делать шаги в этом направлении, по крайней мере внедрять концепцию 3R, а также NAM. На практике, конечно, пока Китай отстает от этих тенденций в США и Евросоюзе, но я думаю, что этот разрыв будет сокращаться.

Что касается ситуации в России, все намного печальнее. Российский регулятор сильнее связан существующими руководствами, ему не хватает современных компетенций. Этот разрыв, начиная с 2022 года, только растет, так как для прогресса нужно взаимодействие с коллегами по всему миру, которое сейчас фактически прекратилось, особенно с США и Евросоюзом. Традиционно в России даже старые правила GLP (надлежащая лабораторная практика) не были полностью гармонизированы с европейскими и американскими, а подход к тестированию на животных отличался большим формализмом. Если в руководстве по доклиническим исследованиям написано, что надо провести всю батарею тестов, это придется сделать. Такой подход приводил к совершенно дикому перерасходу животных. Другое дело, что в России это, конечно, стоит дешевле, но так делать плохо с этической точки зрения, а с научной точки зрения не нужно. При этом мало шансов договориться с регулятором. В США и ЕС для этого есть процедура научной консультации (scientific advice), в России можно обратиться с ходатайством в центр экспертизы Минздрава, но я не знаю примеров, чтобы кому-то разрешали сильно уменьшить тестирование на животных.

Актуальные видео о науке во время войны, интервью, подкасты и стримы со знаменитыми учёными — на YouTube-канале T-invariant. Станьте нашим подписчиком!

T-i: Есть ли отрасли фармнауки, в которых никогда не получится заменить животные модели?

ИЯ: Наверное, в перспективе можно будет отказаться везде. Для этого нужно, чтобы технологии позволили моделировать сразу много систем организма. Как минимум — чтобы появились нормальные валидированные органы-на-чипе. Допустим, если будет орган-на-чипе, в котором много сердечной ткани с проросшими кровеносными сосудами и нервами, тогда, возможно, получится отказаться от исследований на животных в кардиологии. Но пока до этого далеко. Еще и технологии не доросли, и валидация этих технологий потребует много лет, скорее всего, даже десятилетий.

Нейродегенеративные и психиатрические заболевания, допустим, вряд ли возможно смоделировать в пробирке, хотя, с другой стороны, они и на животных моделях плохо моделируются (например, та же болезнь Альцгеймера). Ситуация здесь пока тупиковая. Лекарства в этой области сейчас по большей части разрабатывают наугад, либо на основе упрощенных биологических представлений, пусть и на высоком уровне науки. Дело в том, что когда мы говорим о головном мозге, нарушение происходит не на уровне отдельных молекул, рецепторов и так далее, а на уровне целых сетей и ансамблей клеток. Пока подобраться к решению этой проблемы и с помощью животных моделей, и с помощью органов на чипе или других методов крайне сложно.

T-i: Какие альтернативные методы оценки безопасности сейчас наиболее развиты — органы-на-чипе, модели искусственного интеллекта, другие NAM? Как широко их уже используют для разработки препаратов?

ИЯ: Я бы сказал, что больше всего развиты те, о которых меньше всего говорят, то есть не искусственный интеллект и не органы-на-чипе.

Из того, что я вижу рутинно, это, например, различные single cell технологии, которые позволяют получить точные гранулярные сведения, допустим, о микроокружении опухолей. Еще это детальный сбор данных из клинических исследований, обработка big data. Сейчас в среднем собирают в сто раз больше данных, чем в начале 2000-х. Это море информации можно и нужно обрабатывать. Это тоже важный новый подход, который, помимо прочего, позволяет уменьшить тестирование на животных, потому что появляется больше данных о том, что происходит с лекарствами в организме. В итоге можно рациональнее подходить к доклиническим исследованиям и разработке лекарств в целом. Что касается искусственного интеллекта или органов на чипе и других новых подходов, сейчас вокруг них много хайпа и много попыток их использовать. Но валидированных лекарств, полученных таким способом, которые добрались хотя бы до третьей фазы клинических исследований, а уж тем более до регистрации, еще нет.

Пока не наберется несколько десятков зарегистрированных препаратов, разработанных с применением новых методологий, рано говорить о том, что они работают и валидированы. А на это, повторюсь, скорее всего, потребуются десятки лет. Для сравнения: опыт с животными моделями измеряется десятилетиями, в некоторых случаях и столетиями. Однако единственный точный ответ на вопрос, работают лекарства или нет, — это все равно клинические исследования, и так будет еще долго. С этим ни искусственный интеллект, ни органы на чипе пока сделать ничего не смогут.

С точки зрения безопасности без конкретных кейсов тоже пока не очевидно, какие методы лучше. Я еще не видел случаев, чтобы параллельно тестировали токсичность на животных, как положено по старинке, и использовали новые методологии, а потом получилось, что с ними не хуже, даже лучше. А потом перешли к клиническим исследованиям и доказали, что лекарство безопасно для людей. Таких ярких случаев пока нет, что неудивительно. Эта область сейчас в процессе становления, мы в самом начале.

T-i: Если рассматривать NAM и другие новые технологии тестирования лекарств как дополнение к исследованиям на животных моделях, всегда ли они необходимы и всегда ли могут улучшить результат? Или это просто пока вопрос изучения этих методов?

ИЯ: Это пока большой знак вопроса. Есть стартапы, которые пытаются внедрять эти технологии, например, делают модели сердца ex vivo, но они пока на ранней стадии. Однако в любом случае, в первую очередь, следует начинать с сочетания животных моделей и NAM. То есть приносить регулятору данные, скажем, на модели сердца, и говорить, что не нужно проводить дополнительные исследования на свиньях. Дальше зависит от того, удастся ли убедить регулятора, потому что на самом деле для него самоцель — не прекращение тестирований на животных. Его, так сказать, KPI — чтобы люди не пострадали в клинических исследованиях, с одной стороны, но с другой — ускорение начала испытаний на людях.

Прогресс с оговорками

T-i: Есть ли сейчас риск, что отказ от животных моделей и переход на непроверенные технологии приведет к негативным последствиям? Например, клинические исследования начнутся преждевременно, и кто-то пострадает. Насколько он высок?

ИЯ: Теоретически, сократив доклинические исследования на животных моделях, можно получить неожиданные неблагоприятные исходы в дальнейшем, в том числе смерти, а это приведет к откату в развитии отрасли. Вероятно, именно с этим связаны опасения некоторых ученых относительно таких инициатив. Насколько такие риски высоки — никто не может сказать. Конечно, наука шагнула далеко вперед, лучшие умы трудятся над этой задачей, принимая во внимание всю имеющуюся совокупность свидетельств. Но, как я уже сказал, окончательным ответом на вопрос, как работает препарат, являются только клинические данные. Поэтому невозможно заранее знать, насколько высок риск.

Рискнул бы я, разрабатывая лекарства, сократить программу на животных и использовать новые методологии? Все сильно зависит от того, что это за программа и что за препарат. Действительно, есть антитела, которые воздействуют только на человеческий рецептор, а у мышей такого нет. Значит, нет смысла их использовать. В такой ситуации можно несколько месяцев получать трансгенных мышей, потом тестировать на них, что сильно удлинит программу разработки. А можно ограничиться ex vivo экспериментами на человеческих клетках, выделенных у пациентов, и провести месячную проверку токсичности на обезьянах, плюс добавить органоид, которые сейчас уже есть.

T-i: Моноклональные антитела выбраны для пилотной программы FDA из-за плохой транслируемости результатов их исследований на животных? Или есть еще причины?

ИЯ: Моноклональные антитела бывают разные. Есть с хорошим сродством к рецепторам и мыши, и человека, и макаки. Кроме того, уже отработаны многолетние подходы к выведению трансгенных мышей, и эффективность можно тестировать на них. Предполагаю, что моноклональные антитела выбраны потому, что существует огромный объем информации по их поведению в организме, по фармакокинетике и фармакодинамике. Хорошо известно, как настраивать разные части антител, чтобы придать им те или иные свойства. Допустим, моделирование in silico здесь даст результат лучше, чем для малых молекул, потому что последние, с точки зрения химической структуры, всегда сюрприз, а моноклональные антитела более или менее одинаковые. Их можно разбить на классы, и по факту в пределах одного они будут отличаться только антиген-связывающими участками. Это, конечно, все равно большая разница, и смоделировать их поведение в организме трудно, тем более, что молекулы большие. Но в целом они более предсказуемы, чем малые молекулы, тем более новые.

T-i: Национальные институты здоровья объявили, что больше не будут финансировать исследования лекарств для людей, проводимые исключительно на животных моделях. Оправдано ли это? Не приведет ли новый подход к тому, что ценность заявок с использованием NAM будет преувеличена, то есть к несправедливому распределению грантов?

ИЯ: Такое может быть, но я понимаю мотивацию тех, кто распределяет гранты. Это вопрос о том, что нужно стимулировать разработчиков лекарств получать данные и из исследований на животных, и с помощью NAM, чтобы была возможность как можно скорее их валидировать. Если этого не делать, многие будут действовать по старинке, потому что так дешевле. Тут работает механизм кнута, а у FDA есть механизм пряника — заявления, соответствующие новым подходам, начнут рассматривать быстрее. Также в планах сделать эти требования обязательными, а не рекомендательными, что тоже один из способов стимулировать разработчиков использовать NAM.

T-i: Есть мнение, что ограничение исследований на животных сильно ускорит развитие фармацевтики за счет быстрого развития альтернативных технологий. Так ли это?

ИЯ: Я думаю, что правда где-то посередине. Новые технологии действительно начнут развиваться, но я бы не питал излишнего оптимизма. Вряд ли они быстро станут настолько развитыми, что вместо 10% успешных клинических исследований станет 20%. На это многие надеялись в связи с развитием искусственного интеллекта, ожидали, что он будет моделировать выбор мишеней, структуры препаратов, сами клинические испытания, но пока этого не произошло. И опять же — чтобы доказать, что это произошло, тоже потребуется много времени.

Автор благодарит специалиста по разработке и регулированию лекарственных средств Равиля Ниязова за помощь при подготовке материала