Что такое цензура в современной России? Как она функционирует в разных сферах общества и к каким последствиям может привести её ужесточение? Возможна ли в принципе полная свобода слова? Эти темы вновь оказались в фокусе общественной дискуссии в связи с колонкой в «Российской газете» Михаила Швыдкого, в которой он предлагал «профессионализировать» и законодательно упорядочить меры, ограничивающие свободу слова. T-invariant обсудил эти вопросы с литературоведом и историком Михаилом Эдельштейном, историком Константином Пахалюком, литературоведом и культурологом Ильей Кукулиным. Также в дискуссии принял участие на условиях анонимности преподаватель одного из российских вузов.

Главные новости о жизни учёных во время войны, видео и инфографика — в телеграм-канале T-invariant. Подпишитесь, чтобы не пропустить.

Меньше правил — больше страха

T-invariant: Колонка Михаила Швыдкого — одно из тех высказываний, которое, может быть, помимо желания его автора, обнаруживает сложность и противоречивость явления, о котором говорит. Часть высказывания Швыдкого, где он говорит о необходимости профессионализации цензуры, её институциализации и, как следствие, упорядочивания, вызвала, в том числе, реакции, скажем так, сдержанного понимания даже среди людей, настроенных оппозиционно власти. Эти люди исходили из того, что при любой политической системе существуют какие-то регулятивные инструменты, связанные с разного рода публикациями, и время от времени можно услышать, что на какое-то произведение кто-нибудь подает судебный иск, скажем, за оскорбление каких-то чувств или групп граждан. То есть, с одной стороны, мы все за полную свободу слова, а с другой стороны, тут же возникают какие-то вполне вменяемые люди, которые указывают на то, что эта свобода всё равно ограничена.

Может быть, действительно лучше, когда такими тонкими вещами занимаются профессионалы, а не разные силовые ведомства, сотрудники которых иногда не умеют как следует читать? Юристы, специалисты по авторскому праву и так далее… И ещё одна проблема: официально никакой цензуры в России нет. Это прописано в Конституции. Нет никакого органа, который бы назывался словом «цензура», и нет никаких цензурных институций, нет людей, у которых в трудовой книжке стояло бы слово «цензор». А что тогда есть? Где у этого явления конец, где начало, где границы, почему это плохо? Вот об этом-то и хотелось бы поговорить.

Аноним: Могу рассказать, как эта статья воспринимается из России. Как человек, который имел некоторый опыт работы в бюрократической системе, я, в первую очередь, услышал в ней отчаянный вопль чиновника. Ведь мы прекрасно понимаем, что у нас есть Конституция, в Конституции есть 29-я статья, которая запрещает цензуру в любых её формах, любое ограничение свободы слова. То есть Швыдкой, по сути, вот какой поставил вопрос: мы живём в государстве или в диком поле, где письменные законы подменены «понятиями», и в этом поле неопределённости любое твоё высказывание может быть кем-то (опять же, непонятно кем, это тоже никак не определено) идентифицировано как преступное, криминализированное, репрессируемое? Такое положение дел увеличивает степень неопределённости, в которой мы находимся. Это не лишает нас политической субъектности вовсе, но наша субъектность реализуется в куда более рисковом поле. Одно дело, если мы знаем чётко прописанные правила — об этом писать и говорить нельзя, об этом можно. Как в случае слов с обсценными корнями: мы знаем, что печатно их употреблять нельзя, и если употребляешь, то только в книгах, адресованных аудитории старше 18 лет, книжка при этом должна быть закатана в целлофан, и на ней должен стоять штамп «содержит нецензурную брань».

Когда таких правил нет, непонятно, кто определяет эти понятия, кто назначает правила, кто может возбудиться, встревожиться, чьи чувства могут быть оскорблены и кто может быть инициатором начала той или иной репрессивной кампании. В результате ты постоянно думаешь: могу ли я это говорить, могу ли я это писать, могу ли я эту книжку рекомендовать студентам для прочтения или для изучения на занятиях, а если да, то каков риск? Скорее всего, нынешняя система заинтересована в том, чтобы этих правил не было, потому что чем меньше правил, тем в большей степени именно страх оказывается инструментом регуляции общества.

Ты сам десять раз подумаешь о том, что говорить или писать, когда существует огромное количество каких-то непонятных то ли документов, то ли пожеланий от разных институций, которые что-то там то ли запрещают, то ли не рекомендуют, то ли не советуют. И проще действительно плюнуть и не ходить по острию ножа, а делать только то, что официально рекомендовано каким-нибудь министерским списком. И Швыдкой, как «системный либерал» в прошлом, вопит: дайте нам правила, дайте нам совершенно понятных, назначенных, с подписью, с печатью людей, которые будут, с одной стороны, определять эти правила, с другой стороны, уже определённые для них правила соблюдать. Эти правила будут всем понятны и им, и нам, мы будем вместе играть по ним. И тогда мы, думает Швыдкой, оказываемся пусть в авторитарном, пусть в жёстком, но в государстве с диктатурой закона, а не в системе, в которой понятных правил нет ни для чиновников, ни для исполнителей, ни для рядовых граждан. Вот так я услышал выступление Швыдкого.

T-invariant: Но говоря о цензуре, Швыдкой опирается не на опыт сталинской эпохи, эпохи жёстких государственных предписаний о том, что можно и чего нельзя, а на опыт эпохи позднесоветской, когда границы запрещённого были размыты как за счёт ослабления того, что Алексей Юрчак назвал «авторитетным дискурсом» (система идеологических правил и предписаний), так и за счёт личных связей (многое регулировалось по принципу «нельзя, но можно»). Есть ли какое-то существенное отличие между тем, что происходит сейчас, и тем, что происходило в позднесоветское время?

Илья Кукулин: Прежде всего, хочу сказать, что колонка Швыдкого — это не только манифест «законника», о котором говорил коллега. У этого текста несколько функций. Я согласен с теми комментаторами, кто говорит, что эта колонка предвещает также и ужесточение цензурных мер. Она одновременно является призывом к тому, чтобы цензура действовала по правилам, и предупреждением о том, что в ближайшее время нас ожидает усиление цензуры, которая по-прежнему, скорее всего, цензурой называться не будет и действовать, вероятно, тоже будет довольно непредсказуемо.

Теперь о советском. Швыдкой, конечно, идеализирует советские времена, изображая цензоров просвещёнными людьми, которые действовали строго по правилам. Это было устроено не совсем так. То есть да, у советской цензуры были правила, но они были непрозрачны: значительная их часть была неизвестна тем, кто не был связан с цензурой напрямую. Кроме того, цензура в Советском Союзе состояла не только из Главлита, о котором пишет Швыдкой, — она была многоступенчатой. Она начиналась с отбора в Союз писателей: этот отбор определял, пусть и не жёстко, кто может публично высказываться как писатель, а кто не имеет такого права. Ну да, люди, которые не входили в Союз писателей или Союз журналистов, теоретически могли печататься, но с большим скрипом. Следующим этапом цензурного регулирования были редакторы. Редактура в Советском Союзе всегда содержала в себе идеологические компоненты и поэтому была элементом цензуры. В процесс выхода книги могли вмешаться, помимо редакторов, разного рода рецензенты. Внутренних рецензентов нанимало само издательство, но были и другие люди, кроме рецензентов. Хрестоматийный пример — роман Александра Бека «Новое назначение». Его выход был трижды остановлен Ольгой Хвалебновой, вдовой министра Тевосяна, который стал одним из прототипов главного героя этого романа, и ветеранами министерства чёрной металлургии. В итоге роман, законченный в 1964 году (первая версия, она тогда называлась «Сшибка»), в СССР вышел только в период перестройки, через много лет после смерти автора. Но могло быть так, что книга вышла, а потом она могла быть изъята из продажи и из библиотек за «искажения» и «клевету», или же из уже опубликованного тиража могли вырвать «ошибочные» страницы, как это случилось в 1968 году с двухтомным трудом юриста Михаила Строговича «Курс советского уголовного процесса». Виктор Соснора в своём письме IV съезду советских писателей в 1967 году насчитал двенадцать ступеней неформальной цензуры, которые проходят рукописи во время подготовки к печати, начиная с первой — самоцензуры автора. Только тринадцатая из них Главлит. Поэтому, говоря, что советская цензура была кодифицирована, действовала по правилам и состояла только из Главлита, Швыдкой сильно искажает действительность.

Нынешняя цензура радикально усиливает одну из черт советской цензуры — её неинституциализированность. В современной России цензура может осуществляться самыми разнообразными способами: с помощью объявления автора «иностранным агентом», включения его или её в список «террористов» и «экстремистов», с помощью отзыва книги из магазинов и библиотек как, например, содержащей пропаганду ЛГБТ, и так далее. Таким образом, затруднить выход книги к читателю можно разнообразными способами и обойтись при этом без собственно института цензуры. Сегодня Владимир Путин подписал указ о введении в действие государственной политики Российской Федерации в области языка. У меня есть большое подозрение, что эта программа государственной политики в отношении языка тоже может быть использована как цензурный инструмент. Ну и плюс ещё, помимо ЛГБТ, могут объявить какие-то новые экстремистские международные движения, целиком выдуманные, следы которых тоже будут искать в книгах. У всех на памяти, я думаю, недавние дискуссии в социальных медиа, могут ли, например, романтический демонизм счесть пропагандой сатанизма.

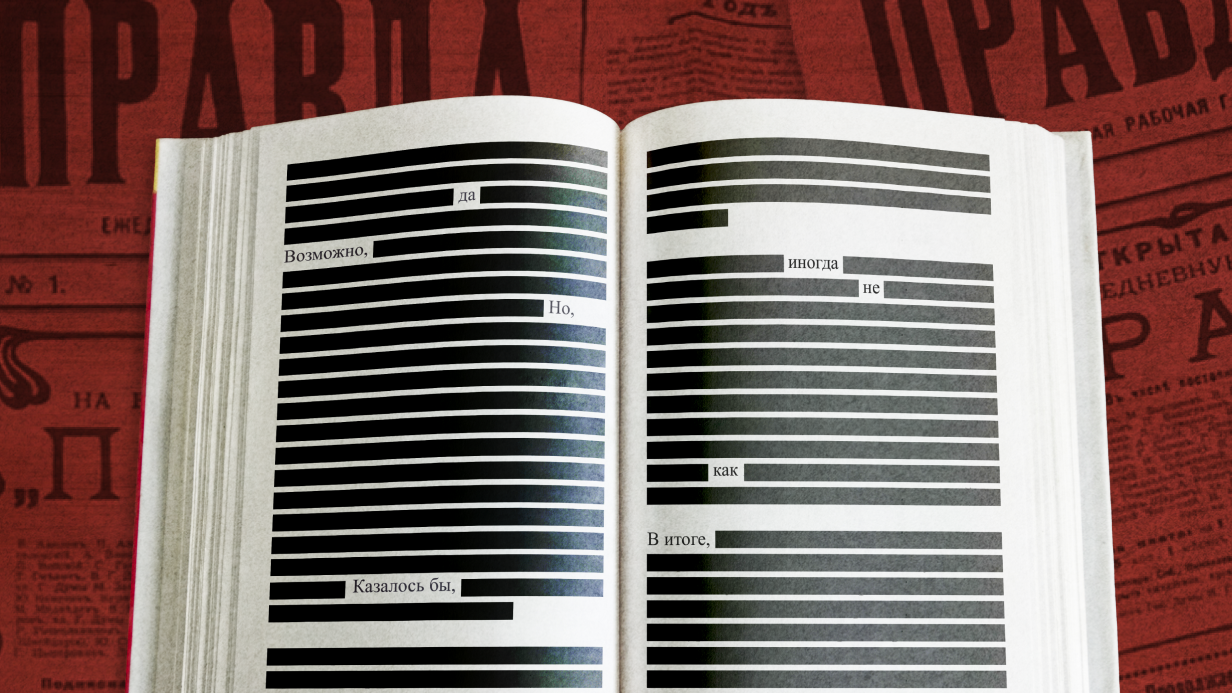

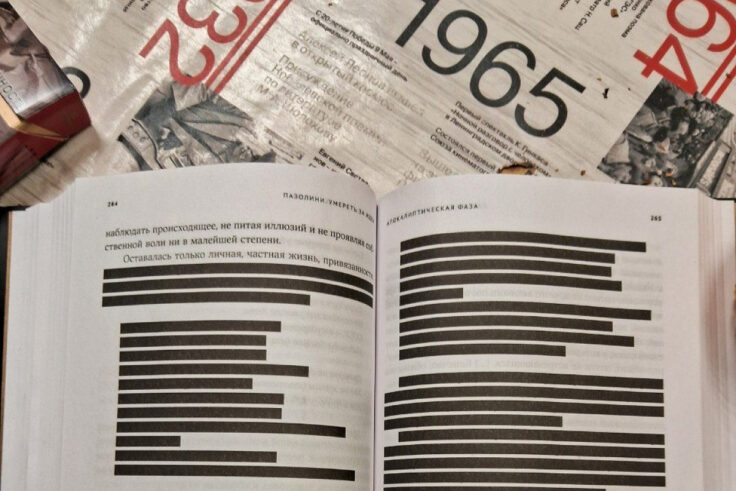

Есть ещё одно очень важное отличие сегодняшней цензуры от советского времени. В советское время отзыв книги из магазина или вырывание страниц встречались, но всё же воспринимались как чрезвычайная ситуация: описанная Соснорой «тринадцатиступенчатая» система приводила к тому, что книги, в основном, выходили уже «вылизанными», они крайне редко содержали спорные — с точки зрения властей — фрагменты. Сейчас постоянно возникают ситуации, когда изымают недавно отпечатанную книгу или переиздание относительно недавно опубликованной книги выходит с заштрихованными чёрным маркером страницами.

То есть из-за постоянного и довольно резкого ужесточения «правил игры» множество уже напечатанных текстов, оказывается опасным, стигматизированным, требующим срочного возврата из магазина на склад и так далее. Это заметное отличие от советского времени.

Замазать всех

T-invariant: Действительно, происходит некоторое возрастание неопределённости, и две вещи кажутся существенным отличием от советской системы. В советской системе существовал изначальный архетипический дискурс, который всё определял. И он, в общем, не сильно менялся. А сейчас происходит странная игра, напоминающая морской бой. Мы не знаем, где вражеские корабли стоят, и не знаем, где мы подорвёмся. Мало того, что существуют «спящие» законы, которые внезапно, но рандомно могут актуализироваться, если нужно делегитимизировать текст или автора. Очевидным образом изменилось представление о сроке давности. Всё, что где-то висит, всё, что где-то сохранилось, даже если было написано в 1997 году, может быть использовано против того, кто это сказал. В этом существенное отличие современной ситуации от ситуации советской. Потому что всё время меняется то пространство и те положения, из которых исходят, когда хотят что-то запретить. Как всё это работает, где вообще граница запрещённого, разрешённого, как она отстраивается, если говорить в категориях границ?

Константин Пахалюк: Должен сразу сказать, что я смотрю на цензуру не как литературовед, а как политолог и историк. Хотя происходящее сейчас кажется безумием, люди, которые осуществляют политическую цензуру, прекрасно понимают, что они делают. Например, если мы посмотрим закон о запрете дискредитации армии, принятый в марте 2022 года, там чётко говорится, что если вы против того, как государство использует армию за рубежом, вы попадаете под уголовное преследование. Поэтому его неправильно называть законом о дискредитации.

Когда мы видим множество арестов, штрафов людям за слово «война» или «вобла», мы же понимаем, что люди антивоенные. Система создает инструменты, позволяющие чётко отличить своих от чужих. Если вы говорите слово «война» и говорите «хорошо убивать украинцев», значит, для системы вы правы. Если вы говорите слово «война» и говорите, что украинцев убивать нельзя, значит, вы «либерал», предатель.

Теперь момент второй. Я приведу пример из того времени, когда я работал в Военно-историческом обществе. 2019 год. Тогда были приняты поправки в административный кодекс, запрещающие демонстрацию нацистской символики. И Книжный союз сделал рассылку по книжным магазинам: если где-то есть свастика на обложке, книгу не надо продавать. После чего начался скандал. Письмо спустилось мерчендайзерам, которые ничего не понимают в истории. В итоге знакомый издатель жаловался, что у него сняли книгу о Первой мировой войне из-за того, что на обложке немецкий военный знак времён Первой мировой войны, не имеющий отношения к нацизму. Её убрали, и никто ничего не смог объяснить. Для бизнеса важны понятные правила игры и в сердцах издатель говорил: «Раз принимаете такие законы, то введите уже цензуру, чтобы я мог предварительно отправить книгу на утверждение, а не нести издержки». И обсуждаемая статья Швыдкого как раз и вписывается в эту логику.

После 2022 года власти очень хорошо понимали, что большинство россиян не поддерживает агрессию: 20% за, 20% против, 60% без чёткой позиции. Соответственно, нужны механизмы предотвращения протестов. Самоцензура — самый лучший способ. Чтобы её запустить, мы будем рандомно арестовывать людей непонятно за что, другие будут бояться. Когда осудили Беркович и Петрийчук, многие это событие восприняли как первую посадку за произведение, как в сталинское время. Но во власти нет людей, которые читают большие сложные произведения, и в их сознании всё выглядит иначе. Раньше они рассуждали так: есть какое-то количество интеллектуалов, которые что-то обсуждают, и, если они не высовываются, не мешают, пусть существуют в своих островках свободы. Но пришло другое время, и власти решили, что теперь эти люди должны бояться и молчать. А тут пьеса про исламизм — тему, которой не нужно касаться, потому что мы, власти, этого не хотим. Мы не понимаем, что там написано, и не хотим разбираться. Лучше для профилактики ударить дубинкой и заставить писателей самих следить за собою.

Когда мы рассуждаем о логике российских властей, мы должны понимать, что сейчас мы все сталкиваемся с тем, что было нормальным до 2022 года внутри самой системы.

Приведу два таких примера. Первый — протесты 2011–2012 годов. Я тогда ещё учился в МГИМО. И на тот момент бывший замглавы Центрального исполнительного комитета «Единой России» Дмитрий Поликанов, системный либерал, рассказывал, каким образом раскалывали Болотную. Тогда же часть парламента, особенно эсеры, ходили тоже на Болотную. Это было неприятно, потому что парламент — это всё-таки официальная институция. И тогда власти специально придумали мерзкий законопроект. Совсем мерзкий. Цель которого — их всех замазать. Как в XIX веке Нечаев всех замазывал кровью. Придумали «закон Димы Яковлева». И, как рассказывал Поликанов, это был первый случай в Госдуме, когда ходили по кабинетам и требовали за него проголосовать. Почему? Вы должны совершить преступление для того, чтобы потом ни в коем случае на Болотной вас не приняли. После 24 февраля эта логика релевантна для всех нас. Вы должны соучаствовать в агрессии против Украины, чтобы никого из вас где-то там не приняли. Это логика. И мы живём в этой логике.

Второй пример — пресловутая борьба с коррупцией. Ещё в начале 2010-х годов генпрокурор Чайка говорил о том, что у нас 100% коррупция в стране. Нет в России чиновника, которого нельзя посадить. И проблема в том, что система устроена так, что вы не можете нормально исполнять свои обязанности, где-то не подставившись. Хочешь работать в публичной сфере — принимай риски посадки. После 24 февраля эту логику, чтобы каждого можно было при желании посадить, мы видим в репрессивных и цензурных законах. Это внутренняя логика власти, ставшая теперь всеобщей. В ситуации постоянного давления, в логике «хочешь работать — должен замазаться» раньше существовали отдельные привилегированные группы. Теперь это касается куда большего количества людей. И в этом контексте я думаю, что надо рассматривать вопросы цензуры.

Какие бы правила у неё ни были, она будет убивать свободу слова и подрывать гуманитарную сферу в целом. Мы не мыслим вне языка. Нет мысли без слова. И если вы не можете свободно говорить, если вы постоянно должны остерегаться сказать что-то не то или не там, вы лишаетесь слова, а значит, и мысли. И ирония тут не спасает.

В этом плане, для меня Швыдкой понятен, но есть одно «но». Как историк Второй мировой войны приведу ещё пример. Среди нацистов были совсем отмороженные ребята типа Гиммлера или Коха, а был гауляйтер Вильгельм Кубе в Беларуси — в принципе, довольно приличный человек по многим параметрам. И даже школы белорусам строил, и сельскому хозяйству обучал, и отзывал карательные батальоны, которые слишком много зверствовали. Так вот, Швыдкой — это такой Кубе, но только на минималках. Для меня это всё равно неприемлемо.

Есть здесь и ещё один момент: публичное поле сформировалось таким образом, что значительная часть людей в нём не воспринимает сложных текстов. Мы живем в мире фейсбука и телеграма с очень короткими и нередко поверхностными текстами о реальности. Ещё хуже у уехавших или оппозиционно настроенных россиян, для которых соцсети — чуть ли не главный способ быть друг с другом. На фоне постоянного переживания катастрофы слово другого оказывается всегда под подозрением. Отсюда все эти кампании по шельмованию за «неправильную фразу», как если бы человек был равен короткой заметке в соцсетях.

Цензура, травля, кэнселлинг

T-invariant: Константин сейчас затронул важный момент. В силу деинституциализированности современной цензуры, она опирается на большое количество разных инстанций, и не все из них официально наделены властными полномочиями. Так, например, органы, осуществляющие надзор над свободой слова, могут опираться и на мнение бдительной общественности, высказанное в тех или иных публичных местах. Сейчас, в основном, это социальные сети. Действительно, получается, что любое публичное высказывание чревато определёнными санкциями. Причём мы можем обозначить разные виды этих санкций. Есть санкции, которые осуществляют властные институции, и тогда человека делают иноагентом, очно или заочно приговаривают к сроку, арестовывают и так далее. Но есть и санкции, связанные с другой стороной того же процесса: те, которые связаны с общественно высказанным порицанием, кэнселлингом и т.п. Имеет ли всё это отношение к цензуре?

Михаил Эдельштейн: Я считаю, что общественное и государственное принуждение можно приравнивать друг к другу только в случае, если общественное принуждение (кэнселлинг, мы можем называть это как угодно) может иметь прямые, непосредственные административные последствия для своего объекта. То есть сколь угодно широкое обсуждение, например, заимствований в романе Александра Иличевского не является, на мой взгляд, тем, что можно приравнять к ситуации государственного принуждения. Просто потому, что эта полемика чрезмерно эмоциональная, как всегда в соцсетях, неоправданно разрастающаяся, захватывающая тех, кто вообще не знает, о чём идет речь, но хочет высказаться. Обсуждение ситуации не предполагает, что человека должны, к примеру, уволить с работы или сделать с ним что-то в том же духе.

В этом отношении понятно, что любое обсуждение какой-то книги, спектакля, фильма зет-общественностью в специализированных телеграм-каналах типа real cultras является слабо замаскированным государственным принуждением. Просто потому, что оно нацелено на немедленную отмену выступления поэта на каком-нибудь фестивале, или на снятие его книжек с полок в книжном магазине, или на то, чтобы его следующая книжка не вышла в российском издательстве. Слова «травля», «донос» и им подобные тут вполне оправданы, потому что такая публикация предполагает немедленные оргвыводы: это всегда сигнал в инстанции.

Проблема ситуации с Денисом Безносовым именно в том, что организаторы литературных фестивалей за рубежом и люди, от которых зависит принятие решений о работе для нового российского эмигранта, — часто люди осторожные, предпочитающие ни с кем не ссориться, и поэтому эта компания, помимо своей очевидной бессмысленности, нацелена на то, чтобы человеку стало хуже. И не просто эмоционально, в смысле «осознай свою ошибку и покайся», а в прямом смысле: пусть его не возьмут на работу, отнимут визу, отнимут паспорт, привлекут к Гаагскому трибуналу и так далее. В этом смысле разница между официальной цензурой и общественным кэнселлингом меньше, чем может показаться.

Хотя понятно, что ситуация прямого государственного подавления имеет более прямые и более тяжелые последствия для того, кто попадает в её жернова. В этом отношении это разные этажи, разные градации одного и того же явления. Расширяется ситуация принуждения, но расширяется и эксплуатация слова «травля»: любая попытка обсуждения, не имеющая административных коннотаций, объявляется травлей или доносом. Мне кажется, что истина в данном случае где-то посередине.

Илья Кукулин: Я бы хотел разграничить эти явления ещё более чётко, потому что, вероятно, нас будут читать люди, которые активно высказывались по поводу задевших многих споров недавнего времени. Да, цензура — это инструмент, в котором могут принимать участие не только государственные органы, но и доносчики, вигиланты, которые берут на себя самодеятельное исполнение того, что они считают правильным. Но то, что можно назвать цензурой, — это меры, которые непосредственно направлены на ограничение или изменение распространения информации. Разного рода сетевая травля или сетевые дискуссии — это явление другого порядка, требующее отдельного обсуждения, и я не стал бы смешивать его с цензурой.

T-invariant: Это так. Но, тем не менее, русскоязычного автора сопровождает и страх перед государственными санкциями, и страх кэнселлинга? Как это меняет поле литературы, поле письма на русском языке? Что с ним происходит? Мы приходим к ситуации «тамиздата» и неподцензурной литературы (именно этим термином обозначалась «непроходная» литература советского периода)? В чём отличие от советского периода?

Актуальные видео о науке во время войны, интервью, подкасты и стримы со знаменитыми учёными — на YouTube-канале T-invariant. Станьте нашим подписчиком!

Аноним: Сегодня цензура касается лишь той части книг и части политических изданий, которые доступны напрямую, без всяких VPN, без всяких скачиваний с даркнета и так далее. Современный читатель, если у него есть запрос на определенную литературу, мимо неё не пройдет. Заходишь на Facebook, если тебе это нужно, и читаешь ROAR, например. Так сказать, для личного пользования. Это как с наркотиками. Лёгкие наркотики ты можешь употреблять сам, но стоит тебе поделиться косяком с другим — и это криминализируется. Так и здесь. На кухне можно слушать «голоса», но если ты начинаешь «голоса» транслировать так, что соседи слышат, на тебя настучат. Поэтому для своего личного пользования, для обсуждения в доверенных кругах нет проблемы ни коммуникации, ни распространения информации. Я не думаю, что государство в состоянии выиграть эту войну. В России сейчас очень плохо работает мобильный интернет, почти неэффективны бесплатные VPN, но это значит, что появляются платные VPN, работает TOR и так далее.

Сегодня в транспарентном мире есть огромные ресурсы для противодействия политике закрепощения. Это всё в значительно большей степени нужно чиновникам, чтобы отчитаться по принятым мерам: заблокированы сто тысяч страниц, объявлено иноагентами десять тысяч авторов. Проблема тем самым на 67% решена. Но я пока не вижу, чтобы доступ к информации или доступ к художественным текстам был существенно ограничен.

Тяжелее в системе образования. Потому что здесь, с одной стороны, ты и правда не знаешь, какие тексты можешь обсуждать, какие нет, какие имена ты можешь называть, какие нет, даже нет разъяснений, надо ли, упоминая кого-то из авторов, указывать, что он иноагент или, тем более, экстремист. И можно ли вообще в студенческой аудитории называть в этом случае его имя.

T-invariant: А что в таком случае происходит с цитированием, с темами диссертаций, дипломов?

Аноним: Всё по-разному.

В одном крупном вузе с либеральной историей, который сегодня вряд ли может считаться рассадником либерализма, совсем недавно была защищена совершенно аполитическая, сугубо литературоведческая диссертация по творчеству Бориса Акунина, внесённого Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. Работа эта была интересна тем, что в ее заголовке имя Акунина не упоминалось вовсе. И диссовет эту работу принял! Насколько мне известно, она была защищена, и достаточно успешно.

Просто каждый раз, когда упоминалось имя Акунина, автор диссертации делал ссылочку на решение властей, поэтому там несколько сотен ссылок везде, где имя Акунина упоминалось. При этом я знаю случаи, когда диссовет отказывался брать диссертацию к защите только потому, что исследуемый автор кем-то подозревается, например, в коллаборационизме в период Второй мировой войны. То есть очень многое зависит от места, от вуза, от административной позиции и властной позиции руководства, от степени вовлечённости вуза в идеологические процессы. Есть вузы, которые пытаются создавать пузырь относительной автономности для учёных, напоказ проводя патриотические мероприятия, презентуя книги Z-тематики, а внутри позволяя сохраниться настоящей науке. Но существование в таких условиях всё равно размывает научную среду, разрушает доверие между членами научного сообщества, запускает самоцензуру среди учёных.

T-invariant: Насколько эта политика стала влиять на коммуникацию внутри сообществ — творческих, образовательных? Что она меняет?

Аноним: Возникают микросообщества. Ты чётко определяешь, внутри каких кругов можешь обсуждать эти темы, меняться книгами, источниками, ссылками и т.д. и быть уверенным в своей безопасности. Допускаю, что такие же микросообщества есть и внутри «патриотического» лагеря. Насколько я понимаю каких-нибудь условных нацболов, у них тоже есть ряд тем, которые вряд ли можно считать приемлемыми для нынешнего режима. Эти темы они тоже будут обсуждать непублично, в своих собственных сообществах. То же самое со студентами. Ты начинаешь работать не со всем курсом одинаково, а выявляешь «своих», тех, кому можно доверять, работаешь в разных режимах. Рискуешь, но, если видишь, что вроде бы нормальный парень или девушка, давно знаешь его/её, или, скажем, руководишь курсовой работой, рано или поздно выходишь с ним на «запрещённые» темы. Иногда тебе сдают работу, а ты видишь, что эту работу никак нельзя вывешивать в публичный доступ (сейчас же все курсовые, дипломы вывешиваются, и их, соответственно, легко мониторить по ключевым словам). И тогда ты приватно обсуждаешь со студентами «запрещённую» тему, и то, почему не надо текст в таком виде вывешивать публично.

Эзопово чтение

T-invariant: Как ситуация с цензурой меняет пространство письма, какие новые конфигурации в нем возникают? Что, по-вашему, будет дальше?

Михаил Эдельштейн: Недавно был совершенно замечательный случай. Анастасия Максимова (Уна Харт), автор подросткового фэнтези, написала в своем телеграм-канале, что получила письмо от редактора. В её романе про троллей мать-тролльчиха рожает и умирает родами. И редактор пишет ей, что-то типа: поймите правильно, но в новой ситуации о негативных последствиях родов вне специальной литературы лучше не распространяться. Давайте скажем: она потеряла свою мать, когда была еще крохой, или что-нибудь вроде того.

То же и с любовными романами. Запрещают не только всё, что связано с ЛГБТ-сексом, но и описания слишком откровенного секса вообще. А в женских романах откровенно эротические сцены — неизменный спутник жанра. И вот их авторы жалуются, что книги снимают с продажи, не допускают к печати, потому что внебрачный секс без цели деторождения — это, согласно новым постановлениям, нехорошо. Как это может влиять? Как говорил Зощенко, писатель с перепуганной душой — это потеря квалификации. Ненормально, когда писатель пишет и думает о том, напишут на него донос или нет.

Аноним: Обратите внимание, что все эти примеры — из массовой литературы.

Михаил Эдельштейн: Я тоже подумал об этом. Это даже интереснее. Потому что если литература с политическим посылом очевидным образом в этом поле, то, когда цензура начинает влиять на романы о троллях, это уже действительно суровый троллинг получается.

T-invariant: В таком случае перед нами — история более глубинная. Роман о троллях читает больше народу, чем «Фокус» Марии Степановой…

Михаил Эдельштейн: И степень абсурдности того, что мы обсуждаем, тем выше, чем дальше от прямого политического высказывания та литература, которую это затрагивает. Вот пример последнего времени. Вячеслав Рыбаков, который честно, по зову души, так сказать, 25 лет назад ушёл на фронт борьбы с либералами и русофобами, получил от редакционного эксперта при переиздании его уже известной вещи список претензий на 17 страниц, в котором ему вменяют сочувствие нацистам, клевету на Путина, пропаганду ЛГБТ и т.д. Рыбаков и вся Z-общественность дружно воют, мол, как же так… Рыбаков пытается оправдываться: это же у меня отрицательные персонажи такое говорят, они же русофобы, я же специально показываю, какие они гады, как они сочувствуют нацистам и не любят Владимира Владимировича Путина… Дело закончилось тем, что дилогию издательство отвергло. Вот так это все и влияет.

Присутствующие говорили о рандомности репрессий в России, но Константин Пахалюк прав. Всё это нужно для того, чтобы любого можно было взять за брюшко и посмотреть, что там внутри. Такова цель всех этих ограничений.

И это причина, по которой проект Швыдкого при всей его отвратительности — проект утопический. Цель-то не в том, чтобы ввести всё в какие-то рамки, а в том, чтобы любого можно было пощекотать в нужный момент. И мы видим, как все это распространяется на каждого, и как каждый, находясь в этом поле рандомности, начинает, простите, фильтровать базар. Что не делает литературу лучше, хотя Швыдкой и говорит, что шедевры рождаются благодаря цензуре.

Илья Кукулин: Напомню, что с 1 сентября начинает действовать новое, ужесточенное законодательство об «иноагентах», и инструкция Российского книжного союза, обращённая к сотрудникам книжных магазинов, советует быть максимально осторожными с продажей книг «иноагентов»; а книги тех, кто объявлен «террористами» и «экстремистами», вообще нельзя будет продавать. Согласно информации «Немецкой волны», книготорговцы уже сами убирают из продажи исторические книги, в которых сталинский СССР сравнивается с нацистской Германией: сегодня такое сравнение в России объявлено уголовным преступлением. А издательство Института Гайдара отозвало из продажи книги, написанные преподавателями Йельского университета, который объявлен в России «нежелательной организацией». Новые репрессивные законы указывают, что именно теперь государство считает опасным.

Наш анонимный коллега прав в том смысле, что очень многие книги, которых нет в продаже, в принципе можно достать. Например, ту же книгу Роберто Карнеро о режиссере и поэте Пьере Паоло Пазолини, которую в России переиздали с зачерненными строками — вероятно, в интернете можно найти её полный текст. Но действия, которые мы считаем цензурой: вычёркиваемые из любых печатных изданий упоминания агрессии России против Украины, кроме идеологически маркированного и лицемерного обозначения «СВО» или апологии войны в Z-литературе — влияют на ощущение того, о чём допустимо говорить публично, о чём можно говорить со студентами, что позволительно держать в библиотеках. Они таким образом влияют на режим работы любых публичных институтов.

Люди, которые являются бенефициарами цензуры, и люди, которые требуют введения цензуры, — это разные группы. Говоря о тех, кто требует введения цензуры, я хотел бы отвлечься на время от несравненного Михаила Ефимовича Швыдкого.

В 1990-е годы люди старшего поколения часто требовали ввести цензурные ограничения, потому что «какой кошмар везде показывают и продают». Это был страх людей перед открывшейся им сложностью общества и сложностью человеческой жизни, где есть и разные формы сексуальности, и трудноразрешимые психологические проблемы. Сейчас тоже есть целый ряд людей, которые считают, что цензура спасёт их от сложности общества, в котором они живут.

Как правило, эти люди — просто читатели. Их нужно отличать от Z-поэтов и Z-прозаиков, которые входят в так называемый «Союз 24 февраля» и в другие подобные группы. Такие писатели настаивают на введении цензуры чрезвычайно энергично и предлагают конкретные меры: например, они давно уже требуют передать издание книг из ведения министерства цифрового развития и связи в ведение министерства культуры. Что фактически, как уже много раз писано и говорено, означает усиление цензуры (которая и так уже активно действует), потому что минцифра занимается механизмами распространения, а министерство культуры будет заниматься содержанием книг. Судя по указу Путина о передаче издательства «Художественная литература» новосозданному Союзу писателей, эта передача уже происходит, только постепенно и «тихой сапой».

Я думаю, однако, что работой апологетов цензуры будут пользоваться не столько члены «Союза 24 февраля», сколько совершенно другие люди — авторы максимально аполитичной, с минимумом описаний секса и проблем с деторождением, масскультной литературы. Это и фэнтези, и разного рода детективы, в которых действуют какие-нибудь необычные сыщики, может быть, сказочные детективы с участием сыщиков-животных или сыщиков-подростков, и так далее. В условиях цензуры эти произведения окажутся гораздо более заметными для читателя, чем Z-литература. В некоторых случаях такая литература создаёт возможности более или менее уютного и вызывающего сочувствие эскапизма, но все же чаще она способствует примитивизации культуры. Например, нынешнее время способствует популярности поэтов, пишущих нарочито наивные стихи с мелодраматическими персонажами, которые держатся только на аффектированности чувств. Авторы такой поп-поэзии, которые путешествуют по городам и весям России, в нынешней ситуации очень выигрывают от введения цензуры, потому что идеологизированная Z-поэзия нужна только довольно небольшим группам с резко выраженными политическими взглядами. Чтобы найти книжки, авторы которых объявлены «иноагентами», «экстремистами» и/или живут в эмиграции, нужно знать, где и что искать, и то же относится к инновативным авторам, которые живут в России и печатаются крошечными тиражами. Если на вашем пути попадется преподаватель, который вам доверяет и которому доверяете вы, у вас есть шанс узнать о таких авторах и научиться понимать их герметичный язык, это ведь тоже отдельная задача. А в «настройках по умолчанию» всей этой системы будет теперь представление о литературе, для которой характерны большое лицемерие и довольно архаичная и примитивная стилистика. И многие будут считать такие свойства литературы неизбежными.

Однако у усиления цензуры есть и другой аспект: оно ведет к интенсивному развитию эзопова языка. Об эзоповом языке в современной российской культуре много пишет Александра Архипова в своём телеграм-канале, я же обращу внимание только на один новый, кажется, ранее не слишком заметный тип — не эзопова высказывания, а, если угодно, эзопова чтения. В современной России стабильно растёт интерес к документальным и даже научным книгам о нацистской Германии и к произведениям китайских авторов, повествующих о временах маоизма, особенно — «культурной революции». Насколько я могу судить, для многих читателей такие книги становятся источниками информации о психологии человека в тоталитарном обществе. О популярности романа Оруэлла «1984» комментаторы писали уже многократно, но надо бы добавить, что за этим интересом стоит более широкий политико-культурный контекст.