Война убивает мысль. Люди перестают думать. Они говорят лозунгами. Они кричат. Они не слышат друг друга. Поэтому так важно, что во время войны остаются люди, способные восстанавливать смысл базовых понятий: свобода, мораль, ответственность, личность, добро и зло. Российские философы, социологи и культурологи выпустили сборник статей, который можно сравнить с «Вехами» или «Из глубины» — с книгами, которые тоже делали попытки осмыслить происходящее с Россией и миром в кризисные моменты истории. Книга называется «Перед лицом катастрофы». Это — страшное «лицо», но в него необходимо всмотреться. T-invariant публикует рецензию на книгу. Ее автор — ученый из России, который не может подписаться своим полным именем. Мы также публикуем фрагмент книги — разговор двух философов — Александра Доброхотова и Николая Плотникова.

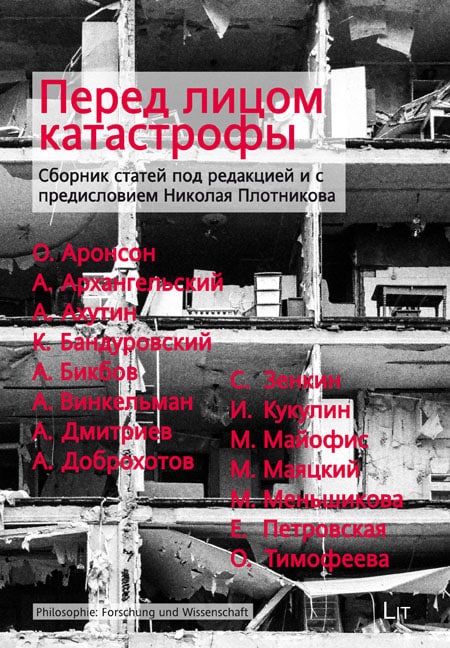

Перед лицом катастрофы: Сб. статей / под ред. и с предисл. Николая Плотникова. LIT Verlag – Berlin – Münster – Wien – Zürich – London, 2023. – 181 с.

«Мы в самом деле переживаем новый этап в мировой истории»

Эта книга начинается со слова «война». И если вы, даже дома или с друзьями, говорите не «война», а «специальная военная операция», — вам не стоит читать эту книгу.

Эта книга называется «Перед лицом катастрофы». Но если для вас никакой катастрофы нет, а есть «разворот над Атлантикой» или «построение многополярного мира», да и вообще Москва похорошела, — вам не стоит читать эту книгу.

Эта книга написана сложным, изобилующим терминами, научным языком, со всякими «конвенциональными прочтениями», «эклектичными компромиссами между индивидуальным успехом и корпоративной лояльностью» и прочими «радикально индивидуализирующими и монетизирующими технологиями», и если такая речь вам непонятна и трудна, и вы привыкли к другому, незатруднительному чтению (и слушанию), — вам не стоит читать эту книгу.

Но если, несмотря на кажущуюся нормальность окружающего мира, вы где-то в глубине души испытываете непонятный, ничем не объяснимый дискомфорт; какое-то чувство тревоги; какую-то трещину в обыденной жизни, и задаетесь вопросом, — а, собственно, почему? — то эта книга написана для вас, где бы ни были Вы, читающий эти строки на русском языке. Это очень русская книга, очень русский сборник.

Инициатор и составитель ее, Николай Плотников, знаменитый, напомню, тем, что более тридцати лет назад вернул (вместе со своим другом Модестом Колеровым; сейчас, впрочем, их интеллектуальные и житейские пути разошлись радикально) читателю «Вехи» и «Из глубины», — великие для русской культуры сборники-манифесты, — возводит родословие своей книги именно к ним.

Итак, перед нами шестнадцать интеллектуалов, задающихся традиционными русскими вопросами «что делать» и «кто виноват» — и не находящих, так же традиционно, на них ответа. Философы, историки, культурологи. До недавних пор практически все – блестящие представители крупнейших университетов страны (МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ, НИУ ВШЭ, РГГУ, РАНХиГС, ЕУ СПб, далее везде); ныне почти все — за пределами любезного Отечества (по моим сведениям, в России сейчас находятся четыре автора сборника, в том числе блестящий филолог и переводчик Сергей Зенкин, автор эссе с говорящим названием «Ремесло заложника», и философ Елена Петровская). Представители разных исследовательских поколений — от признанных в постсоветской России учителей философии Анатолия Ахутина (дневниковый фрагмент от марта 2022 года «Нигилистическая война и ответственность мысли») и Александра Доброхотова (интервью с Николаем Плотниковым, озаглавленное в духе русской философской традиции «Разговор о войне, тирании и конце истории» — не хватает только «Краткой повести об Антихристе») — до тех, чьи умы сложились в последнее тридцатилетие и, следовательно, обладают большей степенью внутренней свободы: молодые философы Мария Меньшикова (статья «Левые и война в Украине») и Анна Винкельман (эссе «Свободное высказывание»). Однако большая часть текстов написаны людьми, находящимися в поре интеллектуальной зрелости; расцвета таланта — и ответственности. Их можно было бы – с известной долей условности (до событий 24 февраля 2022 года), — назвать «либералами», или представителями «креативного класса», эдакими завсегдатаями Банных чтений или авторами «Логоса» и НЛО (да они и были участниками таких конференций и авторами этих журналов). Однако Событие-вторжение — такое событие, которое путает все карты и уничтожает все сложившиеся структуры и иерархии. Поэтому так важно это Событие проговорить: высказывание и рефлексия выступают как база для пересборки разрушенного целого. Или, иными словами — «нужно создавать новое дискурсивное пространство свободы солидарным усилием в любой точке мира, где публичная и опубликованная на русском языке интеллектуальная позиция могла бы состояться без оглядки на цензуру и самоцензуру» (Николай Плотников, «Предисловие»).

Жанры текстов, вошедших в книгу, весьма разнообразны: аналитические или исторические статьи (Михаил Маяцкий, «Суд совести и просто суд: неискупимость вины vs неотвратимость наказания», Александр Дмитриев, «Миражи преемства (к критике “обычной схемы” русской истории прошлого века)», Оксана Тимофеева, «Влечение к смерти: от империи к фашизму»), фрагменты публичных высказываний (Андрей Архангельский, «Назвать зло по имени»), эссе (Елена Петровская, «Империя, или саморасширяющаяся пустота», Мария Майофис, Илья Кукулин, «Эмпрессия вместо идеологии»). Три раздела сборника, по мысли составителя, фиксируют три измерения катастрофы – этическое, социальное и антропологическое. Связующим звеном всех трех измерений является критика ментального изоляционизма, «представляющего собой смесь сознания превосходства, переживания фантомной обиды и демонстрации самобытности»; а на самом деле – «скрытой формой воли к власти и господства над другими». Это конструкт, в котором прошлое заслонило настоящее – вернее, по остроумному выражению Анатолия Ахутина, в котором «страна едет в будущее в карете сочиняемого наспех прошлого». Но это даже не совсем прошлое (прошлое все-таки уже прошло), – но то, что было, дремало тридцать лет, – и вот сейчас вышло на поверхность и заговорило на привычном ему языке. Авторы сборника говорят, апеллируя то к Платону, то к Шеллингу, то к Чичерину, на старом добром языке европейской культуры Модерна, и, шире, – христианской интеллектуальной культуры, к которой принадлежала, вне всякого сомнения, и культура русская. Т.е. культура, где еще есть социум, этика и антропология.

***

Однако той реальности, которую описывает этот сборник, для большинства моих соотечественников не существует. Нет никакой «агрессивной войны, развязанной правительством России 24 февраля», нет никаких «преступлений страны-агрессора». Буча считается инсценировкой. Да и никакой катастрофы тоже нет — жизнь обывателя почти не изменилась; кажется, ковид в большей степени вторгся в привычную повседневность, чем эта непонятная, невнятная война, когда цели неясны и выгоды неочевидны. Война — любая война, не только эта – ощущается как катастрофа, когда разрывает ткань привычного. Эта — для подавляющего большинства — не разрывает. Социолог Александр Бикбов (статья «Травма неомеркантилизма и задачи новой культуры») справедливо пишет о том, что «война… попросту не мыслилась возможной», и это повлекло за собой «травму внезапного пробуждения». Поражает абсурд и невыгодность этой войны именно для России. Война уничтожает не только украинские города (Донецк и Мелитополь для меня украинские города). Она с успехом уничтожает достижения последних тридцати лет в области экономического, политического, культурного и прочего сотрудничества. Кажется, она почти уничтожила тот тонкий слой автохтонной культуры, который успел сложиться и в России, и в русскоязычной Украине (вообще украинская оптика в сборнике практически не представлена — кроме, пожалуй, статьи Марии Меньшиковой. Анатолий Ахутин, несмотря на свою сознательную жизнь в Киеве с 2014 года, — жест, который казался тогда абсурдным, а теперь вполне понятным, и принявший тяготы военной повседневности вместе с «природными» киевлянами, все же остается русским философом, живущим в Киеве), — всё сложноустроенное пространство социальных и культурных коммуникаций, красиво и точно названных Константином Леонтьевым «цветущей сложностью». Позиция авторов сборника — взгляд сверху и немного со стороны. Так во время взрыва фрагменты разрушенного целого поднимаются над уничтоженным пейзажем. Следует признать: наше описание реальности снова никуда не годится, — точнее, реальность вновь не соответствует прежнему, выработанному в последние тридцать лет языку описания, на котором мы только-только выучились говорить.

Однако авторы книги говорят на прежнем языке, используя смыслы и оппозиции, проговоренные — будем честны — в последние тридцать лет во многом именно ими и благодаря им. Ключевой оппозицией такого рода будет «либерализм/консерватизм» (и да: «либерализм» в риторике современной России — бранное слово). Так, Александр Бикбов пишет: «настоящая катастрофа начинается в той неоднозначно диагностируемой точке политической хронологии, где консерватизм освобождается из инструментального и подчиненного положения, приобретая свою собственную агентность».

Но зададимся вопросом: консерватизм ли это в привычном, старом значении? Адекватного описания явления пока нет. К слову, нет и внятного коллективного высказывания представителей этого идейного течения, подобного сборнику «Перед лицом катастрофы»: многочасовые записи на YouTube бесконечных «Философских Соборов» не проясняют, а скорее затемняют позицию его сторонников, между которыми (и это признают они сами) нет концептуального единства. Язык z-пабликов философского плана отличается от официального z-языка большей свободой стиля, но их роднит одно: они вовсю и умело используют уже выработавшийся и очень специфический «язык войны» как язык легитимного хейтинга, агрессии и насилия. Напротив, язык сборника всего этого напрочь лишен.

На мой взгляд, сугубо пристрастный, уместнее все же использовать термин «z-консерватизм»: тех механизмов консервативной поддержки императорской власти, на которую так любят ссылаться неотрадиционалисты, возводя свою агентность и субъектность то к Уварову, то к Победоносцеву, то к Меньшикову, не существует примерно 150 лет. О реальном славянофильстве; о «не пропущенном» имперскою цензурою европейском интеллектуале Алексее Хомякове нынешние z-консерваторы, — нет, не слыхали. Зато «соборность» и «русская идея», утратив свое историческое содержание, стали знаковым симулякром z-пабликов. Александру Бикбову вторит Михаил Маяцкий, решая попутно еще один «русский вопрос» — о роли личности в истории: «Путину удалось многое: в течение многих лет он извлекал максимальную прибыль из энергетического, продовольственного, а уже на наших глазах — и ядерного шантажа. Он смог привлечь на свою сторону как (крайне) левые, так и (крайне) правые силы во многих, в том числе западных, странах…». Однако образ действий гаранта, реконструированный по медийной картинке, вступает в противоречие с реальностью: полным провалом действительных инноваций в областях, традиционно приоритетных для СССР (космос, атомная энергетика и вооружение).

Эта война — я пользуюсь выражением Семена Франка — «по ту сторону правого и левого». Бесконечная «битва чекистов с масонами» завершена. Существующая система власти не различает все эти тонкости; работает лишь механизм безоговорочного подчинения (в этой связи показательно увольнение вполне себе z-патриота Модеста Колерова с поста главного редактора информационного агентства REGNUM: империи, которую он выстраивал много лет, во многом сам). Пандемия разорвала те немногие горизонтальные протестные социальные связи, которые еще оставались к 2020 году, когда любой митинг невозможно было согласовать по видимо рациональным причинам: во имя безопасности здоровья.

Привычка доверия к медийному пространству, зависимость от СМИ и соцсетей, которые оказались практически единственным способом коммуникации и получения информации, и, вдобавок, чрезвычайная загруженность из-за абсурдных и противоречивых распоряжений начальства, неспособного, как показала практика, решить простейшие рабочие задачи (сужу по опыту своих обеих работ), — изменила «среднего человека». Александр Бикбов (и тут, очевидно, работает оптика «со стороны») ошибается, говоря о невозможности «фашистской мобилизации населения», как мобилизации «публичного порядка, которая навязывала бы утопию корпоратистской и сакрализованной нации, противопоставленной гедонистическому международному капиталу». Именно и происходит в России сейчас, и именно этот нарратив оказывается понятным и действенным; требуется определенное интеллектуальное и волевое усилие для того, чтобы сопротивляться ему. Кажется, пришла пора пересмотреть классические трактовки тоталитаризма: они больше не работают, как и понятные в случае авторов сборника апелляции к диалогу между Ясперсом и Арендт. На мой взгляд, сугубо пристрастный, более точной является модель замятинского «Мы», с ее трагической возможностью скрытого сопротивления (что и было, к слову, воплощено в отечественной политической культуре диссидентства и «второй культуре» авангарда второй половины ХХ века).

***

Я сожалею, что размеры статьи не дают мне возможности проанализировать все тексты сборника. Отдельную эвристическую ценность имеют идеи Марии Меньшиковой и Елены Петровской (эссе «Империя, или саморасширяющаяся пустота»), описывающих войну с помощью метафор территории и пространства; и эстетически прекрасно эссе Константина Бандуровского «Три снимка»: как стихотворения в прозе. Мне хотелось бы завершить этот обзор размышлением над «кодой» сборника – текстом Александра Доброхотова «Разговор о войне, тирании и конце истории», по сути – классическим философским диалогом между ним и Николаем Плотниковым.

Александр Львович Доброхотов – философ par excellence, и потому он говорит на языке не «национального» или «родного», но «вселенского» (я использую известную оппозицию Вячеслава Иванова), — как и подобает философу. Что делает философ перед лицом катастрофы? — То же, что и всегда. Философия всегда в известном смысле консервативна и традиционна.

Философы, говорит Александр Доброхотов, — «хранители фонда изначальных смыслов». Базовые понятия — на самом деле очень простые вещи: свобода, мораль, ответственность, личность. Добро и зло. Это конкретная, жизненная метафизика, направленная не только на сохранение, но и на поиск смыслов. Это всегда – работа: «проводить ревизию и коррекцию ключевых понятий разума. Иначе окажешься не на той стороне силы». И, добавлю, это именно работа, творческое и трудовое усилие, когда результат ее может быть неожиданным и неприятным для того, кто эту работу осуществляет. Работа в условиях, когда «проработанные культурой институты» более не работают или утратили свое право на легитимность.

Поэтому мы и говорим, к слову, о смысле войны (Анатолий Ахутин). Этим философия и отличается он идеологии: она всегда ответственна и неинструментальна. Иными словами, «идеология возникает, когда идея становится не целью в поисках истины, а средством выражения доидейного содержания, уже сделанного выбора (курсив мой)». Александр Доброхотов и Николай Плотников предлагают подумать (с неясным заранее результатом) о простых, традиционных для философии вещах: о субъекте и обществе, о государстве и империи. Интересно, что сквозной сюжет сборника, декларируемый в первом же эссе (Олег Аронсон, «Стыд как общее чувство») — сюжет коллективного/индивидуального стыда/вины, маркируется философом как ложный сюжет, и тоже по очень простой причине: «народ» — это не «моральный субъект». И «индивидуум» не может быть «злым» или «добрым» – корректно оценивать лишь его поступки. Порою то, что «со стороны» кажется не-поступком, бездействием, оказывается «изнутри», в предложенных обстоятельствах, поступком, требующим ответственности и мужества – единственно возможным. Большой просчет составителя, ведущего свою родословную от «Вех» и «Из-под глыб» (дистанция, к слову, огромного размера) — не включить в сборник статью, очерк или размышление хотя бы одного условного Шафаревича — интеллектуала, находящегося не «со стороны», но «изнутри» — и «пластично принявшего нужные формы» (остроумное выражение Александра Доброхотова), не теряя при этом здравого смысла и рассудка.

Так мы подошли к финальному размышлению сборника: размышлению о природе тирании. Как же так вышло, и где же мы были все. Все очень просто. Ответ коренится в самой природе тирании, сейчас, как социально-политическая прагматика, вышедшей на совершенно новый этап. Дело в том, что тирану-то как раз нужна война, нужна солидарность через мобилизацию (это то, что происходит сейчас в современной России): нужна просто для существования. Такова неизменная природа тирании.

Проблема заключается в том, что «тиран… находит общий язык с публикой», а философ — не находит. «Тиран, — утверждает Доброхотов, — это романтик, взывающий к народу, стихиям, золотому веку, почве и скрепам», и это объясняет, почему среди z-молодежи столь много искренних, подчеркиваю, искренних романтиков (те, кто пародирует это доморощенное юнгерианство в собственных целях, имея в виду совершенно определенные карьерные, материальные, статусные интересы — не в счет). Однако романтизм — это не просто порыв, который позволяет видеть в луже ангела (если не ошибаюсь, это метафора Андрея Тарковского). Для того, чтобы кто-то мог увидеть ангела, ангел должен быть реален. Или, еще короче: он должен быть. «Изнутри» особенно бросается в глаза тот кризис очевидности, который переживает сейчас тирания: необходимость в выстраивании навязчивого нарратива, необходимость еще раз объяснить, «откуда на нас готовилось нападение» — или что «мы» воюем против империи зла. Нарратив «языка войны», в отличие от реальности, прост для восприятия; он вызывает из небытия и оправдывает те паттерны коллективного поведения, которые было давно уже принято считать рудиментарными и стыдными (написать донос на соседа или коллегу, к примеру. Вообще, наблюдение над невозможными, стыдными ранее социальными практиками, от терактов до судебных процессов и арестов, — пища для пытливого ума). Он удобен. Он комфортен. Однако в этом нарративе нет ни ангелов, ни смыслов, нет ничего свободного и спонтанного.

А это катастрофа.

А.

Разговор о войне, тирании и конце истории между Александром Доброхотовым и Николаем Плотниковым

С любезного разрешения издателей книги «Перед лицом катастрофы» T-invariant публикует ее фрагмент.

Николай Сергеевич Плотников, профессор культурной и интеллектуальной истории России в Институте русской культуры им. Ю.М. Лотмана Рурского университета Бохума.

Александр Львович Доброхотов, философ

Николай Сергеевич Плотников: Александр Львович, когда мы с Вами договаривались по поводу этой беседы о философском постижении современной ситуации, Вы процитировали Августина. И вспомнили его опасения, что мы рискуем оказаться «продавцами слов», стремясь сформулировать философскую позицию перед лицом этого нескончаемого потока убийств и преступлений, которые совершает Россия в Украине. Действительно, у многих возникает ощущение, что слова сейчас действительно стали не нужны. Но если мы бросим взгляд на историю философии, то нам придется признать, что за исключением последних, может быть, относительно мирных 70-ти лет европейская философия всегда развивалась на фоне бесконечных войн и страданий людей во время этих войн. И сами философы — от Сократа до Витгенштейна — принимали непосредственное участие в войнах. А другие были свидетелями и даже жертвами войн. Поэтому первый мой вопрос к Вам такой: что может философия перед лицом этой новой войны? Будет ли она заниматься утешением, замолчит или будет искать какие-то новые понятия для постижения действительности?

Александр Львович Доброхотов: Да, это действительно ключевой вопрос — что сейчас могут делать философы. На самом деле, у них есть прямая профессиональная обязанность — следить за «начальными понятиями», на которых зиждется вся рациональность. Ученые, например, не могут этим заниматься. Обычные люди с их здравым смыслом — тоже. А философы должны; они — хранители фонда изначальных смыслов. Сейчас это важно, потому что происходит порча (corruptio) первичных смыслов, базовых понятий: рациональность, свобода, личность, ответственность и так далее. <…>

Платон нарисовал картину философской «битвы гигантов», в которой одни штурмуют «небеса», а другие их защищают. В том же диалоге он связал в один узел софистику и тиранию, недвусмысленно указывая на политический смысл этой битвы. Трудно не заметить, что битва с тех пор так и продолжается. <…>

НСП: Одно из таких базовых понятий, еще с эпохи досократиков, – это само понятие войны. Философы долгое время и очень усиленно искали некий смысл войны. При этом современное сознание рассматривает войну как невыносимую архаику и даже, может быть, тотальную аномалию в человеческих отношениях. Вот если говорить о том, что Вы назвали «базовыми понятиями», то можно ли дать какое-то оправдание этим поискам сегодня? Можно ли вообще говорить сегодня о «смысле войны»? <…>

АЛД: Это острая тема для русской философии. В одной моей статье я рассуждал о том, как русские философы отреагировали на войну 1914 года. Спектр позиций довольно показателен. Экстремальные позиции в меньшинстве, а большинство, при всем разноголосии, развивают соловьевский «средний» путь, лучше всего сформулированный С. Франком: «Отыскание смысла войны, в чем бы оно ни заключалось, должно быть подчинено общему требованию, чтобы та правда, во имя которой ведется война, была действительно общечеловеческой, равно необходимой не только нам, но и нашему противнику»; «Мы должны искать идею войны только в том, что смогут и должны будут признать и сами наши противники, когда у них раскроются глаза и они поймут то заблуждение мысли и воли, в которое они впали»; «война идет не между Востоком и Западом, а между защитниками права и защитниками силы, между хранителями святынь общечеловеческого духа […] и его хулителями и разрушителями…». Конечно, сразу возникает вопрос, кто назначает «хранителей святынь» и как определить «общечеловеческое». Но это уже не вопрос о смысле, а следующий уровень проблемы.<…>

Мы еще не знаем результатов переосмысления, но ведь не надо особой чуткости, чтобы заметить, как фальшиво зазвучал наш морально-политический словарь сразу после сегодняшней войны. В этом отношении у меня нет никакого сомнения, что с 24 февраля началась «новая мировая эпоха», которая заставит переписать все, включая глобальное устройство мира. И наше (философов) место тут в том, чтобы сказать, есть ли вещи, за которые нужно воевать, а в конечном счете и убивать, или это ни при каких обстоятельствах невозможно. Чтобы ответить на этот вопрос — один среди многих серьезных вопросов сегодня — нужно, например, прояснить, что такое право. Ведь право – это еще и обязанность защитить свободу. <…>

НСП: Это важный сюжет для европейской философии — концепция «справедливой войны». Но с ней связан болезненный вопрос. Ведь опыт многих войн эпохи модерна, и конечно, Первой мировой войны, а в еще большей степени – нынешняя война против Украины, показывают нам, что каждая из сторон заявляет, что борется за «правое дело». И агрессор, и жертва апеллируют к справедливости. Но не становится ли идея «справедливой войны» лишь «субъективным постулатом»? Но ведь тогда получается, что разрушается всякий объективный смысл понятия справедливости?

АЛД: Вы коснулись важной темы. Может быть, самой актуальной сейчас для философии. Как-то стали немодными старые добрые категории субъективного, объективного и абсолютного. Если эти слова и произносят, то с пилатовскими интонациями. Но вот хорошая новость – абсолютные истины существуют. По крайней мере две вещи люди знают с абсолютной точностью: есть разница между добром и злом и есть разница между истиной и ложью. (Подчеркну — «разница»: дальше уже начинается работа по нахождению добра и истины). Мы сталкиваемся здесь именно с абсолютностью, потому что для такого знания не нужно ничего кроме акта сознания. Сомневаться можно в тех случаях, когда нужно соотносить понятие и факт. Здесь же сам вопрос о разнице является и фактом, и понятием. Мне не нужна никакая информация об истине и добре; я самим вопросом создаю реальность, в которой намерен жить. Это акт самоопределения: я создаю себя как существо, задающее этот вопрос, который, если угодно, является пропуском в мир разумных существ. Но, конечно, дальше начинаются поиски ответа на вопрос. <…> Если истина вообще есть, возможен процесс ее поиска. Это не происходит автоматически, а выглядит как процесс тяжбы. В случае с войной то же самое. У всех (почти) своя правда: одним нужно пространство для развития, другим – торжество идеалов и так далее. Но если признается (и тем самым создается) разница между добром и злом, возможен «суд» и его решение.

НСП: Но кто является правомочным субъектом для вынесения решения? <…>

АЛД: Именно с этим мир сейчас и столкнулся. В очередной 1001-й раз. В безумии тиранов всегда есть своя система. (Да и что-то я не припомню клинически безумных тиранов: их работа требует ума и уж во всяком случае – хитрости). Логику тирании можно проследить, начиная с античности. Отцы наши, греки, изобрели все, что можно изобрести, не считая современной техники. В том числе они изобрели тиранию, которой раньше не было. Они же ее теоретически описали, включая логику поэтапного развития тирании. Платон прямо пишет, что, начиная с определенного момента тирану нужна война, потому что она дает то, что начинает ускользать у него из рук: солидарность через мобилизацию. К тому же война легко позволяет перенос вины за все беды на врага. Ключевой вопрос – откуда берется сама тирания <…> Тирания — это навязанный силой союз вождя и народа, отменяющий формальные политические институты республики по причине их мнимого или действительного бессилия. И рука об руку с развитием тирании рождается новый тип войны с ее особой легитимизацией. <…>

Формула тирании одна и та же. Зло вообще — это скучная банальность; оно не способно к развитию. Но среда, которой оно питается, изменчива; и это создает иллюзию «историчности» зла. <…>

НСП: А что для Вас является как бы определяющими признаками такой тирании власти? Наличие одного такого авторитарного вождя или система власти? Как вы это бы в современном контексте определили тиранию?

АЛД: Тирания начинается с заменой (чаще всего — неявной) принципа верховенства права на принцип общинной солидарности. Вторым шагом является прямое действие заинтересованной группы по захвату и по удержанию власти. Общественный договор и законы в таком случае могут существовать, но только как декорация. Они не имеют значения – в отличие от воли группы. <…> Если уж совсем упрощать — это правила игры, не предрешающие игру.

НСП: Но правила можно и не принимать, в игру — не вступать.

АЛД: Именно так. Постулируя форму, я создаю мир для себя и предлагаю его другим. Я волен сказать «да» или «нет», но не волен избавиться от ответственности за выбор. Вот тут ловушка есть: рождаясь, я попадаю в мир, где «да» и «нет» уже были сказаны — и не мной. Вход в этот мир бесплатный, а вот с выходом – проблемы. Поэтому зачастую право воспринимается как навязанные мне правила игры. Причем сопротивление вызывает не столько принцип права, сколько принцип формы. По крайней мере, так в российской культуре. Эта глубинная неприязнь к форме обнаруживает настоящий цивилизационный разлом. Формальное в сознании россиян часто попадает в пейоративный ряд пустого, бездушного, лукавого… А противостоит ему душевное, человечное, непосредственное, прямое, искреннее… Конечно, эта коллизия возникла не в России. Для Нового времени ее начало – это великая битва Руссо и романтиков за право действия на основе интуитивной ясности и непосредственного ощущения своей правоты. Врагом, в числе прочего, оказываются «фальшивое» буржуазное право; оно-де противостоит внутренней правде, которую чувствуют все добрые люди. В России этот топос обрел плодороднейшую почву. <…>

НСП: Если вернуться к определению тирании: получается, что тиран, в отличие от фронтового офицера, находит общий язык с публикой, живет с ней в одном мире?

АЛД: Да, поэтому он всегда победит, если только… Вот в этом «если» – великая тайна истории. <…>

Большие эпохи заканчиваются распадом культуры на полюса переусложненности и примитивности. Следующие начинаются с открытия новой простоты. Кажется, судя по «сердечным склонностям», для нас уже наступила «эпоха упрощения». А значит, союз тирана с софистом ждут тяжелые времена.