После вступления Дональда Трампа в должность президента появились ожидания возобновления сотрудничества между США и Россией в различных сферах, включая космическую. В последнем случае РФ возлагает большие надежды на программу «Луна», надеясь, что её можно будет реализовать совместно с США. Есть ли будущее у российско-американского космического сотрудничества? И может ли лунная программа РФ стать приоритетным направлением в этой работе? Об этом — в материале кандидата технических наук, эксперта по космическим вопросам Вадима Лукашевича.

В апреле 2014 года рабочая группа Роскосмоса и РАН внесла предложения по освоению Луны (Лунная программа-2014 — ЛП-2014) в разрабатывавшуюся тогда федеральную космическую программу России на 2016–2025 гг. (ФКП 2016–2025). ЛП-2014 предполагала трёхэтапное создание на лунной поверхности сначала научного полигона, который впоследствии — по мере его изучения, оснащения необходимой инфраструктурой (энергетическими установками, модулями жизнеобеспечения, экспериментально-лабораторными модулями и транспортными средствами) и начала экспедиций — должен был стать пилотируемой лунной базой. На первом этапе в 2016-2028 гг. изучать Луну предлагали двумя посадочными аппаратами («Луна-25» и «Луна-27»), одним орбитальным («Луна-26») и ещё одним аппаратом, который должен был доставить на Землю лунный грунт («Луна-28»). В ходе второго этапа (2028–2030 гг.) планировали пилотируемые полёты в окололунном космическом пространстве на новом корабле ПТК-НП (пилотируемый транспортный корабль нового поколения) и продолжение использования автоматических станций на окололунной орбите и на лунной поверхности. На третьем этапе, начиная с 2030 года, предполагались высадки космонавтов на Луну в районе лунного полигона с развёртыванием первых элементов инфраструктуры будущей лунной базы, а завершить её планировалось к 2040 году.

СПРАВКА T-INVARIANT

Вадим Лукашевич

Родился в 1963 году. Кандидат технических наук. С 1985 по 1992 год — конструктор ОКБ им. Павла Сухого. Принимал участие в создании палубного истребителя Су-33 (Су-27К) и многоцелевого истребителя Су-35 (Су-27М). В 2011-2015 годах — эксперт космического кластера фонда «Сколково». Эксперт по космическим и авиационным вопросам, автор многочисленных публикаций в российских и зарубежных СМИ.

Для реализации ЛП-2014 необходимо было создать целое семейство новых космических средств, и основным для пилотируемых полетов к Луне на втором и третьем этапах должен был стать ПТК-НП, запускаемый на новых ракетах-носителях. Начало лётно-конструкторских испытаний нового корабля на околоземной орбите планировали начать в 2024 году, первый пилотируемый полёт к Луне — в 2028-м. Запуски ПТК-НП на околоземную орбиту можно осуществлять на новой ракете-носителе «Ангара-А5» (создана и проходит этап лётно-конструкторских испытаний), но для полётов к Луне необходимо создание ракеты-носителя сверхтяжёлого класса, потому что масса лунной версии пилотируемого корабля (ПТК-Л) с разгонным блоком оценивалась в 90 тонн на стартовой околоземной орбите. Помимо этого предполагалось создание двух межорбитальных буксиров разной массы и трёх многоразовых взлётно-посадочных комплексов для посадочных операций на лунной поверхности. Подчёркивалось, что сроки реализации второго этапа выходят за пределы ФКП 2016–2025, поэтому разработку технических средств (в первую очередь сверхтяжёлой ракеты) нужно начинать в самое ближайшее время; под это в ФКП 2016–2025 запрашивали 28,5 млрд руб. (около 800 млн долл. по курсу середины 2014 года).

Российскую лунную программу 2014 года разрабатывали в 2013-м — ещё до событий, связанных с российской агрессией против Украины и последовавших антироссийских санкций, — и там шла речь о международном сотрудничестве. В частности, при сохранении сотрудничества с NASA первые совместные проекты на окололунной орбите считались возможными уже с 2024 года — например, в ходе полётов ПТК-Л в точку Лагранжа L2 системы Земля — Луна. При этом сильные позиции России должны были обеспечить ключевые средства для начала пилотируемых полетов за пределы низкой околоземной орбиты: пилотируемый транспортный корабль для полетов в дальний космос ПТК-Л, ракета-носитель сверхтяжёлого класса и обитаемый модуль для длительного пребывания космонавтов в условиях дальнего космоса. Подчеркивалось, что наиболее серьёзные компетенции Россия имеет в области создания обитаемых модулей, что в совокупности с новым кораблем и сверхтяжёлой ракетой обеспечит России «стратегически выгодную» роль в международной программе освоения Луны.

Главные новости о жизни учёных во время войны, видео и инфографика — в телеграм-канале T-invariant. Подпишитесь, чтобы не пропустить.

Важно отметить, что ЛП-2014 опиралась на российские возможности (научные, технологические, интеллектуальные, финансовые и проч.), и международное сотрудничество рассматривалось как сопутствующий фактор, позволяющий распределить усилия между партнёрами при сохранении ведущей роли Роскосмоса. В случае реализации ЛП-2014 и создании указанных технических средств Россия действительно могла бы представлять интерес для зарубежных партнёров с точки зрения объединения усилий, потому что в этом случае России было бы что им предложить.

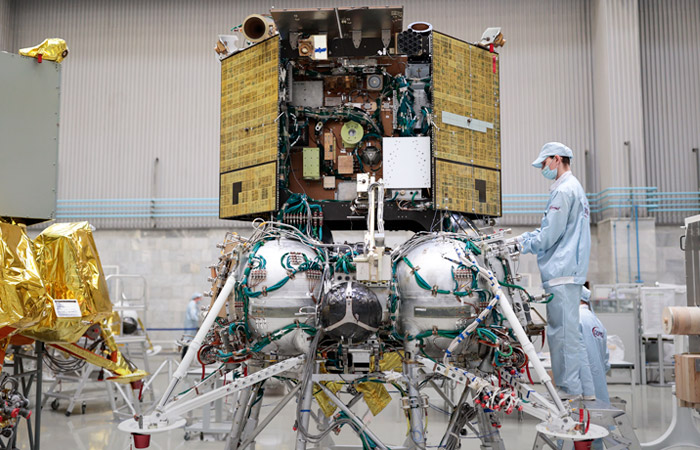

С тех пор прошло 11 лет, и ситуация в российской космонавтике, как и в России, кардинально изменилась. Федеральную космическую программу на 2016–2025 гг. приняли в значительно урезанном виде. Продолжилась научная и технологическая деградация России. Разработка нового пилотируемого корабля резко затормозилась, натолкнувшись на серьёзные технические проблемы. Его лётно-конструкторские испытания так и не начались, и первый полет в беспилотном варианте теперь планируется не ранее 2027 года на новой модификации ракеты-носителя «Ангара-А5М», которая ещё только создаётся. Разработка российской сверхтяжёлой ракеты «Енисей» для лунных миссий дошла до стадии утверждения эскизного проекта, но к концу 2023 года фактически была остановлена из-за отсутствия средств, при этом сроки первого пилотируемого полета к Луне сместились на 2031–2040 гг. В ноябре 2024 года Роскосмос, по сообщению ТАСС, принял решение, что уже утвержденный эскизный проект «Енисея» «будет доработан на этапе технического проектирования», и «полёты российских космонавтов на Луну откладываются». В связи с этим откладывается и ставший ненужным корабль ПТК-Л. Фактически Россия отказалась от реализации второго и третьего этапов своей лунной программы, оставив только исследования Луны четырьмя автоматическими станциями первого этапа.

Первый из них, «Луна-25», на разработку которого было затрачено 12,6 млрд руб., был запущен с многолетним опозданием только 11 августа 2023 года и не смог выполнить задачу мягкой посадки на Луну, позорно врезавшись в неё через восемь дней из-за ошибки в выдаче тормозного импульса. В итоге от всей лунной программы России в планах остались только три автоматически станции, первую из которых — «Луна-26» — предполагается запустить в 2027 году, а другие две («Луна-27» и «Луна-28») — после 2030 года, то есть за реальным горизонтом планирования. При таких темпах говорить о высадке российских космонавтов на Луну к 2040 году равносильно обещанию отправить их в экспедицию к альфе Центавра в 2060-м.

В итоге сегодня России вообще нечего предложить в рамках международного сотрудничества по исследованию (и тем более освоению) Луны. Но это не означает, что такое сотрудничество для России неинтересно — совсем наоборот. Теперь оно необходимо России как никогда, потому что иначе ей на Луну не попасть. Поэтому российская позиция десятилетней давности «Летим на Луну вместе» сменилась на отчаянный призыв «Возьмите нас с собой!» Если раньше Россия могла предложить равноправное сотрудничество, теперь она остро нуждается в средствах на реализацию собственных планов. Так выгодный партнёр стал обузой, сотрудничество с ним неинтересно, и любое возможное взаимодействие будет обусловлено только политическими мотивами.

Так мы подошли к политике, которая в конечном итоге и определяет стержень лунных программ основных космических держав, и в первую очередь — США и Китая. Россия очень чётко обозначила эту политическую мотивацию в своей «Концепции российской комплексной программы исследования и освоения Луны», принятой в ноябре 2018 года: «Стратегической целью лунных программ мировых держав является обеспечение своих национальных интересов на новом космическом рубеже. К середине XXI века наличие лунной базы может стать необходимым компонентом стратегического паритета ведущих мировых держав». Иначе говоря, чтобы оставаться ведущей мировой державой, в середине XXI века уже недостаточно иметь ядерное оружие: будет необходима лунная база. У России не получается достичь этого самостоятельно — значит, нужно искать способ достичь этого за чужой счёт.

Но партнёр партнёру рознь. Космонавтика — это способ решения земных проблем новыми средствами в новой среде, поэтому партнёрство в космосе возможно только с союзниками на Земле. Конкуренция на Земле между странами (группами стран) неизбежно будет порождать такую же конкуренцию в космосе (в данном случае – на Луне), поэтому выбор партнёров всегда обусловлен долгосрочными политическими соображениями. И говоря о возможном возобновлении сотрудничества между Россией и США в космической сфере (в том числе по лунной программе), нужно учитывать несколько факторов.

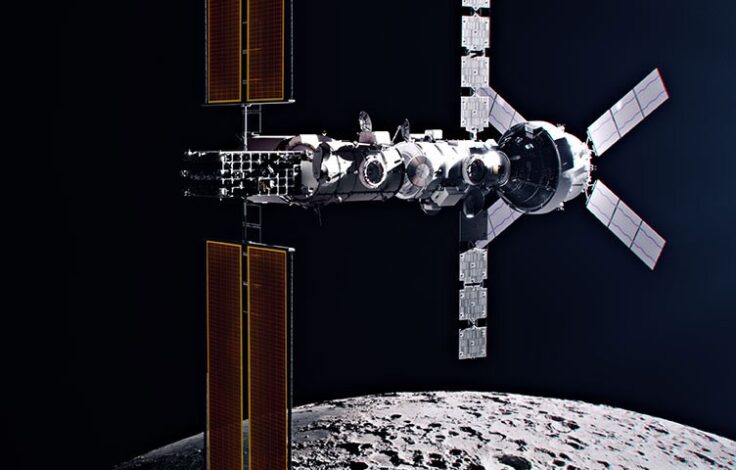

Во-первых, ввиду практического отсутствия действующей национальной космической программы, заканчивающейся высадкой на Луну, России нечего предложить Соединённым Штатам, полным ходом реализующим две полномасштабные лунные программы: по созданию окололунной посещаемой космической станции Gateway и высадке на Луну в рамках программы Artemis. При этом обе американские программы уже перешли в стадию «железа»: под Gateway изготавливаются обитаемые модули, а космический корабль для дальнего космоса Orion и сверхтяжёлая ракета-носитель SLS уже летают. Помимо этого, компания SpaceX испытывает сверхтяжёлый носитель Starship, который по своим возможностям потенциально может быть использован в пилотируемых полётах не только на Луну, но и на Марс.

Во-вторых, космический потенциал России сейчас значительно, на порядок, меньше американского. Полноценное взаимовыгодное сотрудничество возможно только между более или менее равными партнёрами, когда возникает полезный взаимообмен оборудованием, технологиями, достижениями, знаниями или опытом. В этом случае каждая из сторон даёт другой то, что имеет, получая взамен то, что ей необходимо. Например, в программе «Мир — Shuttle» (1995–1998 гг.) американские шаттлы снабжали российский орбитальный комплекс «Мир», доставляя на него космонавтов и грузы, взамен перенимая советско-российский опыт долговременных космических полётов. Другим примером служит программа создания и эксплуатации Международной космической станции (МКС). К тому времени в СССР разрабатывался проект большого орбитального комплекса «Мир-2», в США — проект большой орбитальной станции Freedom. Оба проекта были очень дорогими, но в условиях конкуренции между СССР и США в них был смысл. После распада СССР комплекс «Мир-2» оказался России не по силам, а для США строительство Freedom стало неоправданной тратой средств ввиду исчезновения геополитического противника: меряться силами стало не с кем. В тот исторический момент интересы России и США совпали, и было решено, используя собственные наработки каждой страны, создать общую международную станцию такого же размера из двух сегментов — американского (с западными партнёрами) и российского. Такое сотрудничество в рамках МКС позволило разделить затраты между сторонами, причём за счёт возникшей синергии каждый их них получил результат, который планировал получить от строительства национальных космических станций. Сегодня повторение такой модели российско-американского сотрудничества по лунной программе невозможно из-за несопоставимого уровня и возможностей сторон. Сегодня задача России — зацепиться за какого-нибудь серьёзного партнёра, который как локомотив доставит её на Луну.

Актуальные видео о науке во время войны, интервью, подкасты и стримы со знаменитыми учёными — на YouTube-канале T-invariant. Станьте нашим подписчиком!

В-третьих, необходимо учитывать политические риски. Любая долгосрочная программа — тем более, связанная с высадкой на Луну — это программа плотного взаимодействия партнёров в чувствительных областях на протяжении 15–20 и более лет. Соответственно, сотрудничество в таких проектах возможно только между партнёрами, уверенными друг в друге в долгосрочной перспективе. Россия не может быть уверенной в США из-за частой (каждые четыре года) сменяемости президента, приводящей к корректировке или полному изменению космической (и не только) политики очередной американской администрацией. Достаточно вспомнить марсианскую инициативу Джорджа Буша или программу Constellation Барака Обамы: они с помпой начинались одним президентом и бесславно закрывались другим. Пришедший во второй раз в Белый дом Дональд Трамп заявил о намерении уменьшить на четверть бюджет NASA и сократить (или даже закрыть после следующих двух полётов корабля Orion к Луне) программу Artemis, завязанную на окололунную станцию Gateway. И теперь даже у действующих американских партнёров по этим программам, уже вовлечённых в них вплоть до изготовления лётных образцов обитаемых модулей, возникают резонные сомнения в способности США выполнять свои обязательства. Тогда что можно говорить о взаимоотношениях таких противников, как США и Россия? В первом полугодии 2025 г. Трамп делал реверансы в сторону Москвы, но что будет через четыре года — неизвестно. Рассчитывать со стороны России на долгосрочное сотрудничество с США в таких условиях сложно, но зато можно попытаться получить определённые краткосрочные (сиюминутные) выгоды в надежде, что следующая администрация не сразу их отменит.

С другой стороны, краткосрочное потепление российско-американских отношений целиком завязано на Трампа и, по всей видимости, изменится с его уходом из Белого дома, потому что суть России, открыто проявлявшаяся с 2014 года в российско-украинском конфликте, никуда не исчезнет. А с учётом российско-китайского стратегического партнёрства у Америки ещё меньше оснований доверять России в долгосрочной перспективе, чем у России — Америке. Именно поэтому в создании лунной базы Россия больше ориентируется на «политически близкий» Китай, с которым у неё в 2024 году было заключено соглашение о сотрудничестве по проекту создания Международной научной лунной станции на поверхности Луны.

В-четвёртых, американскому сотрудничеству с Россией будут мешать российские космические амбиции. Последние 20 лет в космической сфере Россия ведёт себя как капризный, ревнивый и непредсказуемый ребёнок с гипертрофированным самолюбием, и чем дальше (по мере увеличения разрыва между амбициями и возможностями), тем больше. Ярким примером может служить российский отказ в 2018 году от участия в американской программе создания окололунной станции Gateway. Согласно подписанному в 2017 году совместному заявлению, Россия должна была создать для станции шлюзовой модуль. Однако уже через год она заявила, что «Москву не устраивает участие в американском проекте в текущем виде на вторых ролях». Дело в том, что если американский и российский сегменты Международной космической станции с собственными наборами модулей создавались по национальным стандартам и соединялись на околоземной орбите только переходными интерфейсами, то для Gateway России нужно было сделать всего один модуль по американским требованиям. Но как может родина первого спутника, Гагарина и Терешковой, открывшая человечеству дорогу в космос, делать что-то по чужим стандартам и нормативам? При этом Роскосмос не смущало, что, даже построив шлюзовой модуль, он не сможет сам доставить его на окололунную орбиту, и тот полетит туда на американской ракете с американского космодрома. А так как в составе Gateway появится российский модуль, то россияне должны быть в экипаже станции. Но для полёта туда у России нет ни корабля, ни ракеты — поэтому наши космонавты смогут летать туда и обратно только на американских кораблях Orion и американской ракете SLS. Кроме того, Россия настаивала не только на создании шлюзового модуля по российским стандартам, но и на возможности стыковки к нему будущего российского корабля ПТК-Л, того самого, разработка которого уже прекращена, и ракета, которая могла бы доставить его к Луне, не появится как минимум следующие 15 лет. Выходя из проекта Gateway в сентябре 2018-го, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия начнет свою непилотируемую лунную программу в 2021 году (в реальности она началась спустя два года крахом «Луны-25»), и как великая космическая держава может создать собственную окололунную станцию вместе с дружественными странами БРИКС. Сегодня про это уже никто не вспоминает. Таким образом, Россия в космосе показала себя неудобным, ненадёжным и своенравным партнёром, который постоянно претендует на высокие позиции, не имея на то никаких оснований.

В-пятых, стоит отметить экономический фактор, который, на первый взгляд, способствует сближению России и США в космосе аналогично ситуации в начале строительства МКС — это сокращение космических бюджетов Роскосмоса и NASA. Расходы на американский космос сокращает администрация Трампа, на российский — война в Украине. Но аналогия с МКС здесь не работает: России, как уже сказано, нечего предложить Америке по Луне, а американская лунная программа Artemis уже вышла на этап испытательных полетов к Луне. NASA (с учётом возможностей SpaceX) обладает необходимым запасом прочности, защищающим от необходимости привлечения России. При этом урезание бюджета NASA не экономическая необходимость, а единоличное решение президента, который уже неоднократно менял своё мнение и отказывался от принятых решений, и в силу ограниченности срока его пребывания в Белом доме носит чётко ограниченный по времени характер. Поэтому краткосрочный фактор сокращения финансирования NASA в любом случае не оправдывает долгосрочные минусы привлечения России к сотрудничеству.

Замечу, что приглашение России в американскую лунную программу (при фактическом отсутствии у России своей) будет выглядеть неоднозначно с учётом того, что, с одной стороны, у России уже есть межправительственное соглашение о строительстве лунной станции с Китаем (в компании 13 других космических держав: Белоруссии, Пакистана, Азербайджана, Венесуэлы, ЮАР, Египта, Таиланда, Сербии, Никарагуа, Сенегала, Джибути, Эфиопии и Боливии), а с другой, Россия уже отказалась от участия не только в программе создания окололунной станции Gateway, но и от участия в американской программе высадки человека на Луну Artemis.

С учётом всего сказанного, сотрудничество США с Россией в программе исследования и освоения Луны полностью противоречит национальным интересам Америки и вряд ли будет реализовано на практике. Более того, если исходить из американских интересов в космосе, нужно забыть про Россию и предложить совместное освоение Луны Китаю, который, в отличие от России, имеет долгосрочную и планомерно реализуемую космическую программу, включая конкретные планы по Луне.

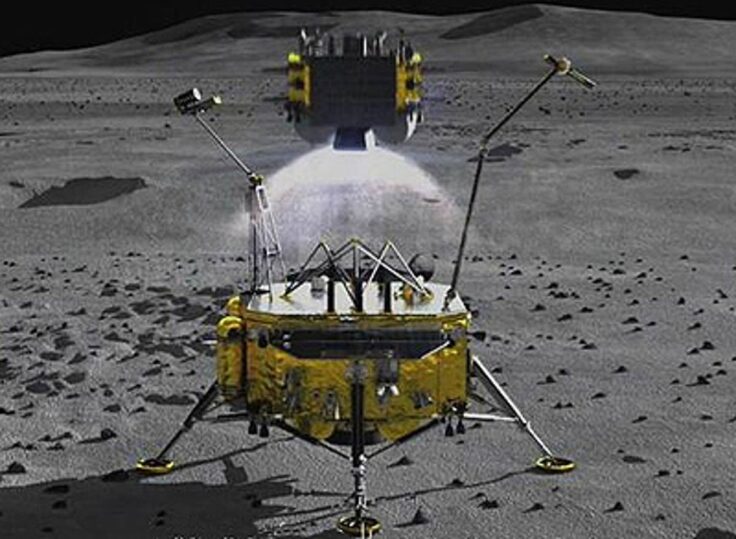

Сегодня США имеют на околоземной орбите свой сегмент в рамках МКС, а Китай — собственный новый полноценный орбитальный комплекс, собранный из нескольких модулей, который за счёт отсутствия иностранных космонавтов на борту даёт возможность выполнять военно-прикладные исследования и эксперименты на орбите. Китай не просто осуществляет свою лунную программу, но и частично опережает США в результатах, сумев доставить на Землю лунный грунт и впервые в истории посадить луноход на обратной стороне Луны. Сейчас и в будущем именно Китай, а не Россия является главным противником и конкурентом США в космосе.

Доводы в пользу сближения США с Китаем следующие. Любая сложная космическая программа долгосрочным образом привязывает партнёров друг к другу, что хорошо видно на примере МКС. Разругавшись на Земле, США и Россия были вынуждены продолжать сотрудничество на МКС, потому что российский и американский сегменты очень сильно интегрированы друг в друга.

Сложные, наукоёмкие и дорогие совместные проекты настолько связывают партнёров, что даже возникающие наземные дрязги отчасти гасятся такими проектами. Поэтому для США конфронтация с Китаем может быть в значительной степени снижена созданием совместной базы на Луне. Более того, создание лунной базы будет отвлекать на себя значительные китайские ресурсы, контролируемые Америкой, и тем самым снижать оставшийся объём ресурсов, доступный Китаю для космических проектов в ущерб американским интересам.

Что касается России как возможного партнёра в реализации лунных проектов, то она уже неинтересна ни США, ни Китаю, потому что не может ничего добавить в их реализацию, не может поделиться технологиями или уникальными компетенциями, неспособна существенно снизить их затраты, будучи не донором, а всего лишь тормозящей обузой. Примером может служить программа «Фобос-Грунт» по доставке образцов со спутника Марса, в рамках которой на российской межпланетной станции был установлен китайский перелётный аппарат. После 15 лет разработки, в ходе которой сменилось три команды конструкторов, «Фобос-Грунт» был запущен 9 ноября 2011 года, но так и не смог улететь дальше околоземной орбиты, замолчав сразу после запуска. 15 января 2012 года «Фобос-Грунт» вместе с китайским аппаратом сгорел в земной атмосфере, Китай, сделав правильные выводы из неудачного сотрудничества с Россией, пошёл к Марсу самостоятельно и 14 мая 2021 года доставил на поверхность Марса свой марсоход. В то время как у России реальных планов по запускам в сторону Марса больше нет.

Российская космонавтика последних десятилетий имеет ярко выраженный нисходящий тренд, что хорошо видно по отказу от полноценной лунной программы и планам строительства к 2030 году высокоширотной российской орбитальной служебной станции (РОСС). Эта станция — существенный шаг назад по уровню технологий и консервирует на ближайшие десятилетия достижения космонавтики 1980-1990 гг. Россия в космосе отстала от лидеров навсегда.