Каждый год организация Scholars at Risk (SAR) публикует отчет Free to Think, служащий барометром академической свободы в мире. В новом отчете, вышедшем 1 октября 2025 года, особо подчеркивается, что после 2018 года падение показателей академических свобод наблюдается не только в автократиях, но и в традиционно демократических странах. В целом в отчете, охватывающем период с июля 2024 по июнь 2025 года, зафиксировано 395 атак на высшее образование в 49 странах. Количественно это незначительно больше, чем в прошлом году, но при этом почти вдвое выросло число инцидентов с нарушением физической безопасности студентов и преподавателей.

Главные новости о жизни ученых во время войны, видео и инфографика — в телеграм-канале T-invariant. Подпишитесь, чтобы не пропустить.

Данные для отчета Free to Think собираются в рамках Academic Freedom Monitoring Project (AFMP), который SAR ведет на основе открытых источников и свидетельств очевидцев. Инциденты, отслеживаемые AFMP, классифицируются по нескольким категориям:

- нарушение физической безопасности (killings, violence, disappearances);

- необоснованное юридическое преследование и лишение свободы (prosecution, imprisonment);

- необоснованные увольнения и отчисления (loss of position);

- ограничения академической мобильности (travel restrictions) и др.

Если сравнивать новый отчет с прошлогодним, то бросается в глаза значительный — с 98 до 183 — рост числа инцидентов, связанных с нарушением физической безопасности студентов и преподавателей. Также заметно увеличилось число зарегистрированных случаев необоснованного ареста — с 57 до 83.

Справка T-invariant

Scholars at Risk – международная сеть, основанная в 1999 году, которая занимается защитой ученых, сталкивающихся с преследованиями, и ведет мониторинг нарушений академической свободы. Проект Free to Think, существующий с 2015 года, призван привлечь внимание правительств, академических сообществ и широкой общественности к проблемам, с которыми сталкиваются представители науки и образования.

Другим важным источником данных для отчета Free to Think 2025 служит Индекс академической свободы (Academic Freedom Index, AFi), который разрабатывается независимым консорциумом, включающим Университет Фридриха-Александра (FAU) в Эрлангене-Нюрнберге и Институт Varieties of Democracy (V-Dem). Он строится на основе экспертизы более двух тысяч ученых по всему миру и дает сопоставимые во времени и сравнимые между собой измерения уровня академической свободы практически для всех стран и территорий, что позволяет использовать его для анализа глобальных трендов.

AFi — это композитный индекс, принимающий значения в диапазоне от 0 до 1. Он строится на основе пяти ключевых составляющих:

- свободы исследований и преподавания;

- свободы академических обменов и распространения знаний;

- институциональной автономии университетов;

- неприкосновенности кампусов;

- свободы академического и культурного самовыражения.

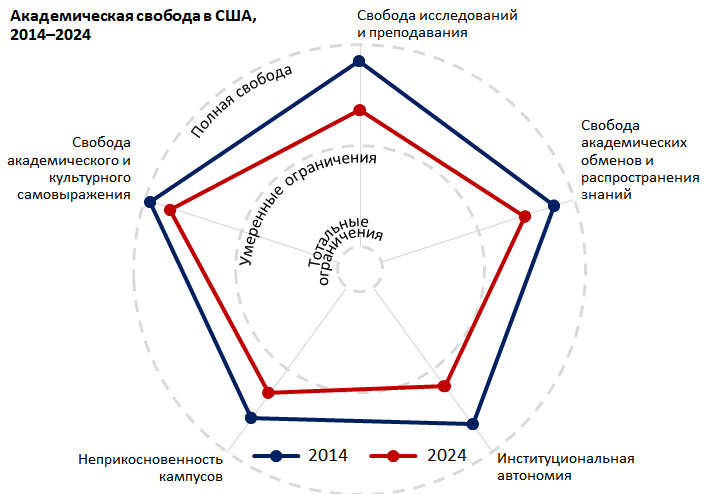

Именно эти компоненты оценивают эксперты (по шкале от 0 до 4). Затем они агрегируются в AFi с использованием специально разработанной байесовской модели. Она позволяет учесть различия в «строгости» экспертов и сложности оценки каждой из компонент в разных странах. На рис. 1 показано, как выглядит сокращение академической свободы в США за последнее десятилетие в раскладе по составляющим.

Рис. 1. По данным V-Dem, академическая свобода в США за 10 лет сократилась по всем пяти показателям. В 2014–2019 годах индекс AFi составлял 0,91–0,92, что соответствует категории «полностью свободные», а к 2024 году страна перешла в категорию «в основном свободные» (AFi = 0,68). На основе рисунка из Academic Freedom Index. Update 2025.

Трещины в фундаменте свободы

Один из наиболее тревожных выводов отчета SAR 2025 года заключается в том, что атаки на академическую свободу участились в странах с, казалось бы, сильными демократическими институтами: «С 2018 года все больше инцидентов, включенных в AFMP, происходит в странах с якобы сильными демократическими институтами». Авторы отчета используют слово «якобы» (ostensibly), подчеркивая, что даже в государствах, которые принято считать развитыми демократиями, институт академической свободы уже подвергается эрозии под влиянием авторитарных тенденций: «избранные официальные лица с автократическими наклонностями используют как рычаги демократии, так и внеправовые административные меры для подрыва демократических институтов, включая университеты».

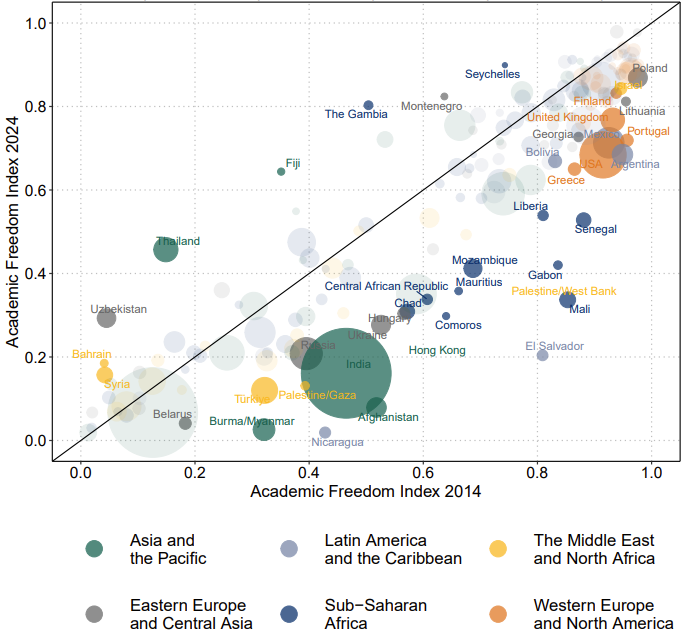

Об этом же говорит и отчет по индексу AFi, опубликованный в марте 2025 года. За период с 2014 по 2024 год показатели уровня академической свободы статистически значимо повысились всего в восьми странах мира, среди которых лишь одна европейская — Черногория. А вот статистически значимое снижение отмечено в 36 странах, среди которых далеко не только автократии, такие как Россия, Турция или Беларусь, но и многие демократические страны: Великобритания, США, Финляндия, Польша, Литва, Португалия, Греция, Аргентина, Грузия.

Рис. 2. Изменение AFi с 2014 по 2024 год. Размер кругов соответствует населению. Страны с повышением AFi располагаются над диагональю, со снижением — под ней. Бледные круги вблизи диагонали — недостаточная статистическая значимость изменений. Источник: Academic Freedom Index. Update 2025.

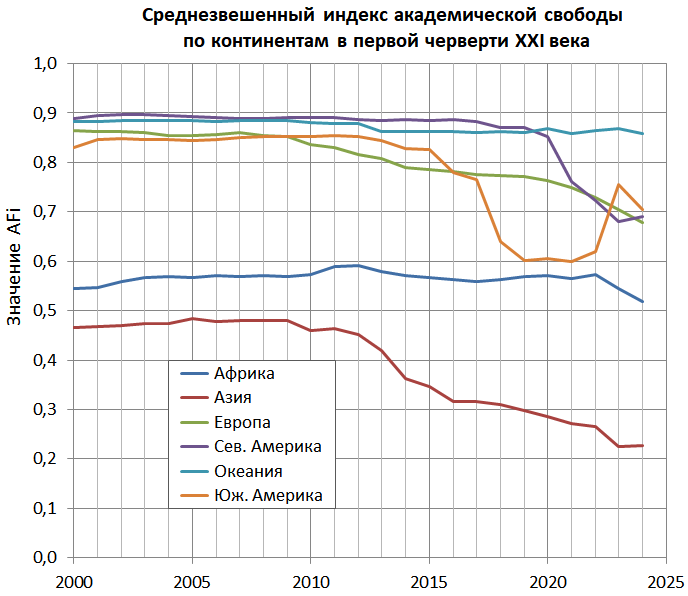

Если взять долгосрочные ряды данных AFi, то можно обнаружить, что проблемы с академической свободой начинаются даже раньше, чем пишут Scientists at Risk. В первой декаде века практически на всех континентах средневзвешенные показатели AFi оставались практически неизменными — высокими (0,85–0,90) в Европе, Америке и Океании, и средними (0,47–0,57) в Азии и Африке. Однако с 2010 года они начинают постепенно снижаться в Азии и Европе, потом в Южной Америке, а с 2018 года и в Северной. Незатронутыми этим процессом остаются только Океания и, в меньшей мере, Африка.

Рис. 3. Индексы по странам усреднялись с весовыми коэффициентами, соответствующими численности населения. Этот и последующие графики построены по историческим данным AFi с сайта Our World in Data.

Стыдно, когда не видно

В отличие от AFi, отчет Free to Think не является репрезентативным отражением ситуации с академической свободой в разных странах. Скорее, это совокупность кейсов, которые удалось собрать и описать, чтобы проиллюстрировать широкий спектр проблем и по возможности привлечь внимание к нарушениям прав человека в контексте академической деятельности. У организации Scholars at Risk неодинаковые возможности сбора данных в разных странах, особенно если учитывать, что в отчет берутся лишь те инциденты, которые подтверждены как минимум двумя независимыми источниками.

В отчете отмечается, что из стран с особенно тяжелой ситуацией отчетов поступает гораздо меньше, чем можно было бы ожидать: «Снижение числа зарегистрированных инцидентов от года к году может в действительности быть результатом более успешного подавления академической свободы, а не свидетельством улучшения условий». Поэтому страны, где ранее нарушений регистрировалось много, а теперь стало меньше, например Мьянма, Никарагуа или палестинские территории (в докладе обозначенные как Оккупированные территории Палестины и сектора Газа — Т-invariant), «могут заслуживать большего, а не меньшего внимания, именно потому, что это снижение может свидетельствовать о самом высоком уровне репрессий».

С учетом сказанного неудивительно, что больше всего инцидентов в новом отчете касается США (62). Еще в 2024 году количество зарегистрированных инцидентов в американских вузах выросло с традиционных 15–20 случаев в год до более чем 80. И темп не снижается: за первые шесть месяцев зарегистрировано уже 43 инцидента. Снижение уровня академической свободы в США уже ощущается на международном уровне. Иностранные студенты и ученые реже выбирают США для учебы и работы, а университеты Европы и Азии запускают программы по привлечению американских исследователей. Сокращение финансирования американских исследований затронуло совместные проекты во многих странах, что SAR называет «беспрецедентным добровольным демонтажом США как мировой сверхдержавы в сфере образования, исследований и инноваций».

На втором месте Бангладеш (57), где в июле 2024 года вспыхнули общенациональные студенческие протесты, оказавшие влияние на всю систему высшего образования. Правительство Бангладеш ответило на протесты жестокими, систематическими репрессиями, что привело к тысячам раненых и гибели около 1400 человек в период с 15 июля по 5 августа 2024 года. На третьем месте Индия (45), где центральное правительство расширило свою власть над системой высшего образования страны, подрывая университетскую автономию. Например, Институт социальных наук Тата, Университет Мумбаи, Джамия Миллия Исламия, Университет Османии и Пенджабский университет запретили студентам проводить дискуссии, демонстрации или распространять лозунги без предварительного разрешения.

Актуальные видео о науке во время войны, интервью, подкасты и стримы со знаменитыми учеными — на YouTube-канале T-invariant. Станьте нашим подписчиком!

С учетом различий в доступности информации не должно вводить в заблуждение малое число отчетов по инцидентам в Беларуси (2) и в России (6) — меньше даже, чем отражено в «Хрониках преследования ученых», которые ведет T-invariant, и меньше, чем число описанных инцидентов в Украине (14), что, видимо, говорит о большей открытости и доступности информации из этой страны.

Три паттерна деградации

В каждом отчете Free to Think выделяется несколько стран, ситуация в которых описывается подробнее, по-видимому, чтобы проиллюстрировать важные тренды. В этом году такая фокусировка сделана на 16 странах, и еще для семи даны краткие обновления к описаниям из прошлогоднего отчета. Анализ этих описаний позволяет выделить три характерных паттерна деградации академической свободы.

1. Академическая свобода часто оказывается в кризисе, когда страна переживает тяжелый политический катаклизм. Например, в Турции после неудавшейся попытки государственного переворота в 2016 году последовала масштабная чистка университетов: было уволено около 4 тысяч профессоров, а индекс AFi обвалился с 0,3 до 0,07 и лишь сейчас начинает неуверенно восстанавливаться. В Беларуси, где уровень академических свобод и прежде был невысок (0,19), после подавления протестов в 2020 году он упал до 0,07, а потом и до 0,04. Резкий уход США из Афганистана в 2021 году обрушил AFi в стране с 0,5 до менее чем 0,1. Военный переворот в Мьянме в 2021 году фактически уничтожил там академическую свободу: с 0,4 до 0,02. Особое место занимает в этом ряду Украина, где индекс AFi был на уровне 0,62 еще в 2021 году, но из-за военных условий стал снижаться, причем с каждым годом все быстрее, и в 2024 году достиг 0,24. Это одна из составляющих нанесенного стране военного ущерба — во время войны трудно сохранять внутреннюю свободу.

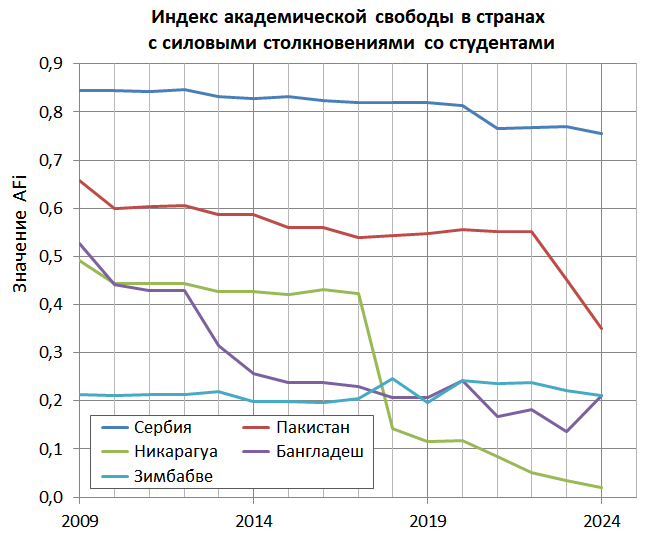

2. Другая характерная ситуация иллюстрируется примерами таких стран, как Бангладеш, Пакистан, Сербия, Зимбабве и Никарагуа. В них масштабные студенческие протесты сталкивались с применением силы со стороны властей. Несмотря на это, в первых четырех странах потери академической свободы были ограниченными, тогда как в Никарагуа она была фактически уничтожена в 2018 году, когда кампусы штурмовала полиция, так как они были очагами оппозиционного сопротивления. Более 150 профессоров были уволены, некоторые университеты закрывались, в 2020 году был принят закон об «иностранных агентах», подобный российскому. В итоге индекс AFi с 0,42 упал сначала до 0,14, а сейчас составляет уже 0,02. В столкновении с авторитарной властью академическое сообщество Никарагуа потерпело полное институциональное поражение, в отличие от четырех других стран, где университетам удалось отстоять свою автономию, по крайней мере частично. Впрочем, тренд в Бангладеш и Пакистане неблагоприятный.

Рис. 4. Поражение в силовой борьбе с авторитарной властью уничтожило академическую свободу в Никарагуа.

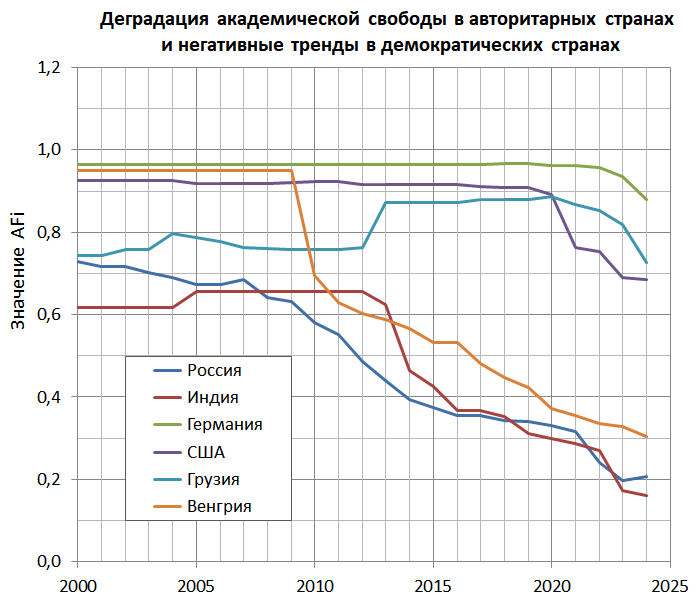

3. Наконец, еще один паттерн — постепенная деградация академической свободы под давлением лидеров с автократическими импульсами, имеющих поддержку среди населения. Здесь наиболее характерен пример России, где постепенный упадок академических свобод наблюдался на протяжении всего правления Путина и укрепления его авторитарного режима. (С началом полномасштабной агрессии против Украины этот процесс ускорился и стал ближе к первому сценарию.) Похожий процесс наблюдается в Индии после прихода к власти в 2014 году партии, ориентированной на индуистский национализм. В Венгрии обвал индекса академической свободы произошел в 2010 году после победы партии Виктора Орбана, и с тех пор его снижение продолжается. В Грузии спад AFi нарастает с 2020 года по мере усиления российского влияния. Однако отчет SAR обращает внимание на появление подобных тенденций и в западных демократиях, таких как США, где первые признаки неблагополучия отмечаются в 2020 году, и Германия (с 2023 года).

Рис. 5. Деградация академической свободы под авторитарным влиянием.

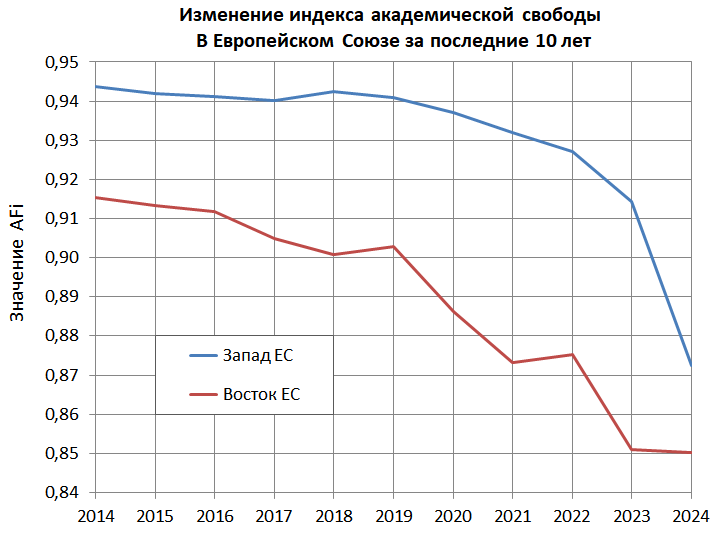

Пока снижение академической свободы в демократических странах еще не приобрело обвального характера, однако уже ясно, что это не случайная флуктуация, а формирующийся тренд. Мы использовали данные AFi, чтобы проследить его на примере Европейского Союза. В странах, которые в прошлом находились в составе восточного блока, уровень академической свободы в 2014 году был ниже, чем в странах Западной Европы, и раньше начал снижаться. Однако с 2020 года, фактически с пандемии COVID-19, академическая свобода стала сокращаться и в западных странах ЕС, причем в последний год это снижение идет там быстрее, чем на востоке. Впрочем, мировое лидерство по индексу академической свободы удерживают, довольно неожиданно, как раз восточноевропейские страны — Чехия на первом месте и Эстония на втором.

Рис. 6. Снижение академической свободы в Европейском Союзе. Веса стран брались пропорционально населению.

Университет принадлежит будущим поколениям

Академическая свобода — это не просто право, а особое состояние, обеспечивающее ученым и студентам возможность свободно вести исследования, обмениваться идеями и переосмысливать существующие знания, не опасаясь внешнего давления. В отличие от фундаментальных прав человека, таких как право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации, это специфический набор условий, созданных для университетской среды, где происходит поиск нового понимания мира.

Само представление об академической свободе продолжает развиваться во времени. Это иллюстрируется, например, тем, что до 2011 года индекс AFi учитывал только четыре составляющих — свободу исследований, академический обмен, институциональную автономию и неприкосновенность кампуса, — но затем была добавлена пятая — свобода самовыражения.

Академическая свобода обеспечивает уникальные условия, в которых люди чувствуют себя в безопасности, даже высказывая идеи, радикально отличающиеся от общепринятых. Без этого невозможно смелое переосмысление общественного развития, а университеты превращаются в арены лояльности, а не честной дискуссии, решающим фактором становится не качество аргументов, а приверженность внешним интересам — политическим, религиозным или экономическим.

В качестве иллюстрации приведем историю, рассказанную ректором ТГУ Эдуардом Галажинским. В середине 2010-х в университете в Амстердаме проходили студенческие волнения: молодые люди с плакатами проникли в здание ректората. Навстречу им вышла ректор и возмутилась: «Что вы тут шумите? Вон из моего университета!». Сразу после этого вспыхнул спор — кому на самом деле принадлежит университет: студентам, их родителям как «заказчикам», преподавателям, академии, государству? В итоге участники дискуссии пришли к утверждению: университет принадлежит будущим поколениям. «Университет — это пространство, где молодые раскрывают потенциал и берут ответственность за будущее страны и общества. Машина воспроизводства элит, человеческого потенциала, то есть тех, кто будет отвечать за человечество».

По сути, вопрос об академической свободе — это выбор маршрута, по которому пойдет формирование взглядов нового поколения интеллектуалов, определяющих траекторию общественного развития: либо по пути навязывания ценностей извне, что характерно для закрытых архаических обществ с медленным развитием, либо поддержка самостоятельного осмысления через конкуренцию идей. Второй путь, обеспечиваемый академической свободой, позволяет будущим лидерам тестировать даже маргинальные идеи, поддерживая интеллектуальный потенциал, необходимый обществу, чтобы адаптироваться к изменениям и двигаться вперед с максимальной эффективностью.

Обновление 11.10.25. Уточнено, как в докладе идентифицируются палестинские территории.