В 2015 году в архивах Общества Макса Планка, одной из ведущих научных организаций Германии и мира, обнаружили образцы человеческого мозга, полученные преступным путём в 40-х годах прошлого века. В 2020 году стало известно, как Кильский институт мировой экономики помогал вермахту в захвате Европы, а в 2022-м Университет им. Гумбольдта опубликовал исследование о том, как в его стенах учёные планировали военные преступления. Почему сегодня, спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны и падения развязавшего её режима национал-социалистов, немецкая наука по-прежнему открывает страшные страницы своего прошлого? Можно ли стать соучастником преступления, не убивая, а лишь оптимизируя военную экономику, поощряя лженауку, штампуя ангажированные исследования, заявляя при этом, что наука — вне политики? Об этом — в материале кандидата экономических наук, германистки Наталии Супян.

Если бы немецкая интеллигенция,

если бы все люди с именами и мировыми именами:

врачи, музыканты, педагоги, писатели, художники —

единодушно выступили тогда против этого позора,

если бы они объявили всеобщую забастовку,

многое произошло бы не так, как произошло.

Каждый, если только он случайно не был евреем,

всегда оказывался перед вопросом: «А почему, собственно?

Другие же сотрудничают. Вряд ли это так страшно».

Томас Манн

Расово чистая

После поражения Германии в Первой мировой войне немецкая наука, активно развивавшаяся и претендовавшая на мировое доминирование в конце XIX — начале XX веков, предсказуемо пришла в упадок. Господствовавший в стране кризис распространился и на университеты: их финансовое положение ухудшилось; преподаватели, особенно молодые, превратились в «академический прекариат», не имея средств к существованию и перспектив карьерного роста. Как и многие другие слои общества, профессура чувствовала себя униженной, не принимала ценностей Веймарской республики и в основном придерживалась консервативных позиций. Их взоры были устремлены в благополучное имперское прошлое. Всё это сделало университеты благодатной почвой для развития радикального национализма.

Главные новости о жизни учёных во время войны, видео и инфографика — в телеграм-канале T-invariant. Подпишитесь, чтобы не пропустить.

Многие преподаватели вступили в НСДАП еще до захвата власти[1] в 1933 году, а спустя несколько месяцев университеты по собственной инициативе стали расписываться в лояльности новому режиму. «Принцип фюрерства», введённый в 1935-м, лишал высшие учебные заведения суверенитета и напрямую подчинял ректора рейхсминистерству науки, воспитания и народного образования. Приоритет идеологической лояльности над научной квалификацией при выборе кандидатов на позицию ректора зачастую приводил к ошибочным назначениям, что влекло за собой внутренние конфликты в университетах и вопреки изначальной цели лишь снижало управляемость высшей школы.

Национал-социалистический союз студентов Германии (НСССГ), созданный в 1926 году по распоряжению Гитлера, получил большую популярность. Уже в 1931 году на выборах в Немецкий союз студентов НСССГ получил абсолютное большинство в 28 университетах страны и по сути взял в свои руки управление всем студенческим движением. Довольно быстро студенты, с большим энтузиазмом воспринявшие идеи национал-социализма и еще до захвата власти надевшие форму НСДАП, стали движущей силой гляйхшальтунга[2]. Весной 1933 года НСССГ организовал «Акцию против негерманского духа», завершившуюся 10 мая публичным сожжением книг в более чем 20 университетских городах (всего же в период с марта по октябрь 1933 года подобные сожжения прошли в 70 городах). Кроме того, в библиотеках была запрещена выдача книг неугодных авторов, а в университетах организованы специальные пункты сбора книг, куда студенты должны были приносить книги из распространявшихся «чёрных списков», чтобы очистить свои личные библиотеки. «Германскому духу» угрожали авторы-социалисты, пацифисты, но в первую очередь — учёные, публицисты и писатели еврейского происхождения.

Антисемитизм был необыкновенно силён в германских университетах задолго до того, как стал официальной идеологией. Профессура и студенческие корпорации придерживались крайних националистических взглядов в Германской империи, и в новых условиях свободной и эмансипированной Веймарской республики они видели себя исключительной кастой, носителями традиционных ценностей — так было даже в относительно благополучные «золотые двадцатые», с 1924 по 1929 год, когда учёные-евреи, в особенности близкие к социал-демократам, подвергались нападкам в академической среде.

Целенаправленная ариизация немецких университетов началась уже весной 1933 года: в апреле был принят сначала закон «О восстановлении профессионального чиновничества», отстранявший евреев от государственной службы, а затем закон «О борьбе с переполненностью немецких школ и университетов», установивший квоту для поступающих «неарийцев» — 1,5%.

Например, в Гейдельбергском университете количество еврейских студентов сократилось со 180 в начале 1933 года до пяти в 1937-м, а в следующем году их не осталось вовсе. В период с 1933 по 1940 год по «расовым» причинам были уволены 59 преподавателей с учёной степенью, то есть 29% преподавательского состава; среди штатных профессоров доля уволенных достигала 40%. В Берлинском университете с 1933 по 1945 год были уволены 35% преподавателей, во Франкфуртском — 37%. Всего же в Германии лишились своих позиций около 20% преподавателей.

Дискриминационные законы коснулись не только университетов, — которые, впрочем, больше всего пострадали от вмешательства новой власти, — но и научных организаций: из Общества кайзера Вильгельма (KWG)[3] было уволено более ста учёных, в том числе 35 директоров институтов, однако его роль в деле перевооружения рейха была столь велика, что KWG удавалось сохранять структуры самоуправления и штат вплоть до 1937 года. Еврейские сотрудники академий наук оказались в поле зрения рейхсминистерства науки лишь в 1938 году: в отличие от университетов, готовивших молодые кадры для новой Германии, академии не привлекали особого внимания партийных органов, что обеспечивало им минимальную свободу. При этом в среднем по Германии потеряли работу 14,3% учёных и преподавателей, около 90% из них — именно по «расовым» причинам, еще 9,3% — по политическим.

В июле 1933 года специально для борьбы с «эмигрировавшими предателями» был принят закон «Об отмене натурализации и лишении немецкого гражданства», позволявший лишать гражданства «подданных рейха, находящихся за границей, которые… поведением, нарушающим долг верности рейху, нанесли ущерб интересам Германии». Поскольку политика ариизации вынуждала эмигрировать большое количество учёных-евреев, университеты воспользовались новым законом, чтобы изменить правила присвоения и лишения докторской степени. Все покинувшие Германию и лишённые подданства автоматически признавались «недостойными» иметь немецкую докторскую степень. Кроме того, процедура лишения учёной степени инициировалась в отношении всех, кто был осуждён за государственную измену, «осквернение расы», прослушивание «вражеских радиостанций», «разложение вооруженных сил», дезертирство, проведение абортов, гомосексуальную ориентацию и валютные операции. С 1933 по 1945 год было задокументировано около 1700 случаев лишения докторской степени, однако исследователи полагают, что их было как минимум в два раза больше. В 70% случаев поводом было лишение гражданства, то есть они касались эмигрировавших евреев. Сильнее всего были затронуты медицинские факультеты, факультеты права и так называемого государствоведения (Staatswissenschaft), за ними следовали философские факультеты.

Внутригерманское сопротивление национал-социалистической диктатуре — явление, не слишком хорошо знакомое кому-то, кроме специалистов. Благодаря книгам и фильмам о провалившейся операции «Валькирия» многим известен антигитлеровский заговор высокопоставленных военных из числа немецкой знати. Однако в действительности очагов сопротивления было гораздо больше: протестная молодежь, социал-демократы, христианское сопротивление, организованное подполье и отчаянные одиночки, противостоявшие режиму. А ещё группа учёных и преподавателей, объединившихся вокруг нескольких профессоров Фрайбургского университета, которую по праву называют академическим сопротивлением. Об этом — в материале Наталии Супян Учёные, создавшие будущее. Академическое сопротивление в нацистской Германии.

По инициативе Общества помощи немецкой науке (Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft, предтеча DFG)[4] в сентябре 1933 года рейхсминистерство внутренних дел запретило выдачу исследовательских стипендий неарийцам; «мишлинги» могли получить их только в особых случаях и в отсутствие заявок от арийцев. Для получения исследовательского гранта с весны 1933 годы соискатели должны были заполнять приложение к личной анкете, чтобы доказать свое «арийское происхождение». В 1934 году перечень вопросов был значительно расширен и теперь включал в себя вопросы о предшествующей политической деятельности. Начиная с 1935 года все кандидаты на должность университетских преподавателей и ассистентов также проходили проверку на политическую благонадёжность, которая предполагала арийское происхождение и безоговорочную поддержку нацистского государства. Общество помощи немецкой науке переняло эту практику и начало проверять претендентов на стипендии, направляя запросы в Национал-социалистический союз немецких доцентов, местные отделения полиции и гестапо. Если претендент не проходил проверку на расовую принадлежность и политическую лояльность, содержание его заявки уже не представляло никакого интереса. Таким образом, профессиональные качества заявителя и его научные идеи становились второстепенными критериями отбора. В результате уже в 1937 году наблюдалась нехватка молодых квалифицированных кадров, в то время как потребность в профессиональных учёных в свете усиления роли науки в милитаризации экономики только возросла. Во время войны в Имперском научно-исследовательском совете (RFR) даже пришлось создать специальный отдел для поиска в университетах и специальных высших учебных заведениях одарённых молодых кадров.

Идейно близкая

Нацификация и ариизация, конечно же, коснулись не только «формы» — кадровой политики и системы управления науки и образования, но и «содержания» академии: идеологическим установкам были подчинены учебные программы и научные исследования.

В университетах стали появляться кафедры евгеники, расоведения и этнологии («фолькскунде»), начал активно развиваться «научный антисемитизм». Ведущую роль в легитимации политики Третьего рейха в отношении евреев сыграл университет Тюбингена: профессора теологии и философии, такие как Герхард Киттель и Карл Георг Кун, работали в научно-исследовательском отделе еврейского вопроса Рейхсинститута новой истории Германии, а сотрудники Института расовой биологии при университете искали антропологические методы «выявления евреев», которые были призваны облегчить осуществление «политики исключения», а позже — их уничтожения.

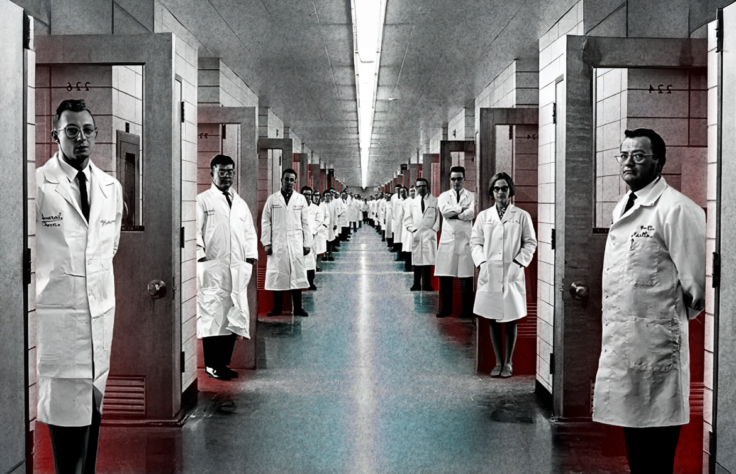

«Расовую гигиену» и евгенику преподавали на всех медицинских факультетах, которые сформировали наиболее нацифицированную часть университетского ландшафта страны. Тесная связь медиков с нацистской идеологией имела ужасающие последствия: полностью игнорируя всякие принципы профессиональной этики, они участвовали в программах эвтаназии и экспериментах над узниками концлагерей. «Эвтаназией» были названы кампании по умерщвлению пациентов психиатрических клиник: с 1939 по 1945 год в Германии были отравлены газом и медикаментами или заморены голодом свыше 200 тысяч человек, еще около 100 тысяч — на аннексированных территориях. Около трети жертв пришлось на основную программу «Т4»[5]. Отбор «неполноценных» пациентов и сами убийства осуществляли врачи.

Помимо «очищения расы» «эвтаназия» была направлена на избавление государства от «нетрудоспособного балласта» в непростых условиях военной экономики. Кроме того, она открывала новые возможности для научных исследований, в частности для изучения человеческого мозга. Институт исследования мозга Общества кайзера Вильгельма в Берлине получил препараты головного мозга более чем 700 жертв «эвтаназии», Научно-исследовательский институт психиатрии в Мюнхене — еще около 200 образцов мозга. С 1939 по 1944 год два института получили в общей сложности 9000 образцов мозга.

Дегуманизация науки устранила всякие ограничения для проведения экспериментов над людьми: на военнопленных и узниках концлагерей тестировали новые лекарства, их заражали малярией и тифом, по заказу люфтваффе проводили эксперименты с переохлаждением и перепадами давления, подвергали воздействию горчичного газа и так далее. Большая часть этих «исследований» проводилась при финансовой поддержке Общества помощи немецкой науке . Оно же финансировало опыты над близнецами, которые проводил Йозеф Менгеле в лагере Аушвиц-Биркенау, деятельность доктора Карла Брандта, рейхскомиссара здравоохранения, казненного по приговору Нюрнбергского процесса над врачами, а также генетика Отмара фон Фершуера, подавшего в DFG более 40 заявок и работавшего во Франкфуртском университете и Институте антропологии, изучения человеческой наследственности и евгеники Общества кайзера Вильгельма, который в отчетах открыто писал, что образцы крови для исследований получал от своего аспиранта и ассистента Менгеле из лагеря Аушвиц.

В 1939 году глава СС и рейхскомиссар по вопросам консолидации германского народа Генрих Гиммлер инициировал масштабный междисциплинарный (и несомненно преступный) проект «Генеральный план Ost», в разработке которого принял участие ряд немецких учёных. Проект представлял собой совокупность концепций правовой, экономической и пространственной реорганизации территорий, которые Германия планировала оккупировать в результате победы в войне; он предполагал колонизацию и «германизацию» части Восточной Европы (Польши и СССР), а также переселение и уничтожение больших групп коренного населения (30–40 млн человек).

Профессор Конрад Мейер, ученый-аграрник, один из главных координаторов «Генерального плана Ost», в период с 1941 по 1945 год получил от DFG (которое, как и сегодня, рутинно рассматривало заявки и выделяло финансирование) более полумиллиона рейхсмарок, которые пошли на исследования экономистов, юристов по административному праву, социологов, психологов, архитекторов, ученых-аграрников, специалистов по пространственному планированию. Была создана инфраструктура, которая обеспечивала скоординированную работу всех вовлеченных ученых: основанное в 1935 году Рейхсуправление территориального планирования (RfR) и подчиненные ему рабочие группы в университетах были призваны согласовывать деятельность всех ученых с целями партии.

Вот что писал Конрад Мейер в 1941 году: «Наше планирование не может обойтись без научного сотрудничества и постоянных тесных связей с университетами. Однако я имею в виду науку, которая видит смысл своей жизни в служении народу и в обращении к силам крови и почвы. Для планирования нам требуется научный подход, нацеленный не столько на абстрактное обобщение знаний, сколько на конкретное практическое применение полученных результатов; необходима наука, которая не только обращена в прошлое, констатируя произошедшее, но конструктивно и дальновидно участвует в создании будущего. […] Именно в деятельном участии университетов в планировании поселений и воплощается политическое предназначение нашей науки».

Существенная часть планов модернизации Восточной Европы заключалась в повышении производительности сельского хозяйства, недаром сельскохозяйственные науки наряду с медициной и химией входили в тройку лидеров среди получателей грантов DFG. На новых территориях должны были поселиться около трёх миллионов этнических немцев — именно для них планировалось создание новых городов, деревень, дорог и каналов. Казалось, что увлечённо работавшие над «Генеральным планом Ost» учёные погрузились с головой в обустройство каких-то необитаемых земель; они либо не задумывались о том, что коренное население этих территорий будет изгнано или убито, либо считали это нормой.

План был готов в 1942 году, когда произошел перелом в ходе Второй мировой войны. Немецкое наступление на Восток было остановлено, и он так никогда и не был реализован.

Руководитель RfR, юрист и научный функционер (и на тот момент — ректор Кильского университета) Пауль Риттербуш в 1940 году также возглавил проект «Военное использование гуманитарных наук» (Kriegseinsatz der Geisteswissenschaften), известный как «Операция Риттербуш», который выполнял важнейшую идеологическую миссию. Свыше 600 ученых, представлявших различные дисциплины и университеты, с большим энтузиазмом объединились, чтобы создать научное обоснование для национал-социалистической идеи «нового европейского порядка», который должен был стать итогом войны. Под девизом «рядом с лучшим солдатом мира должен стоять лучший учёный мира» они боролись «за рейх и жизненное пространство». Философы, востоковеды, географы, юристы, германисты, историки, культурологи и ученые других гуманитарных направлений опубликовали в рамках проекта 67 книг и 43 монографии, в основном носившие пропагандистский характер. Издательские расходы, финансирование конференций, выставок и 50 грантов взяло на себя DFG.

Необходимо упомянуть еще одну крупную исследовательскую организацию Третьего рейха, деятельность которой имела исключительно квазинаучный характер — «Аненербе» (Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe, Исследовательское общество немецкого наследия предков). Основанное в 1935 году рейхсфюрером СС Гиммлером и теоретиком национал-социализма мистиком Германом Виртом, общество было призвано найти научные доказательства «расового превосходства арийцев». По поручению «Аненербе» сотни ученых изучали немецкий фольклор и древнегерманскую историю, проводили антропологические, археологические и исторические исследования. Сотрудники «Аненербе» искали научное обоснование «Доктрины вечного льда» Ганса Хёрбигера и пытались доказать существование тысячелетней германской религии с помощью таких проектов, как «Лес и дерево в арийско-германской духовной и культурной истории». А ещё распространяли нацистскую идеологию и занимались кражей произведений искусства на оккупированных территориях.

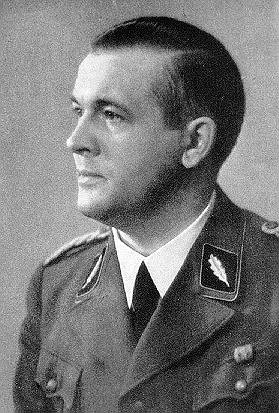

В 1937 году Гиммлер переименовал «Аненербе» в «Исследовательско-педагогическое общество» и назначил новым президентом организации Вальтера Вюста, индолога из Мюнхенского университета. Теперь исследования проводились не только в Германии, но и во всем «индогерманском» регионе. Например, в 1938–39 годах состоялась известная экспедиция Эрнста Шефера в Тибет. Финансирование всех этих оригинальных проектов осуществляло DFG, получившее от «Аненербе» более 60 заявок.

Специальные поручения, которые Гиммлер то и дело давал сотрудникам «Аненербе», выдают в нем энтузиаста науки: поиск золота в реках Германии, выведение морозостойких лошадей или развитие народной медицины. Вот фрагмент его письма к Вюсту в марте 1944: «При исследованиях погоды в будущем… прошу обратить внимание на следующий факт: корни или луковицы безвременника осеннего в разные годы находятся на разной глубине под землей. Чем глубже они растут, тем суровее зима; чем ближе они к поверхности, тем мягче зима. Фюрер обратил мое внимание на этот факт».

В 1942 году «Аненербе» перешла в состав Личного штаба рейхсфюрера СС как «Ведомство А», которое к концу войны насчитывало порядка 45 научных отделов. В рамках «Аненербе» был создан Институт военных исследований, который возглавил заместитель Вюста Вольфрам Зиверс; его основными «исследованиями» были опыты над людьми, в первую очередь над узниками концлагерей.

«Аненербе» стремилась монополизировать управление научной политикой, исследования и идеологическую подготовку, но столкнулась с конкуренцией со стороны других структур — в частности, «Операции Риттербуш». Идеи военного использования гуманитариев, централизованного управления наукой и создания германоцентричного европейского пространства транслировали обе организации, что не было редкостью в громоздкой национал-социалистической иерархии, где разные учреждения бесконечно дублировали друг друга.

«Всё для Германии!»

Учёные охотно взялись за выполнение не только идеологически обусловленных, но и более осязаемых, насущных задач, в первую очередь связанных с устранением колоссальной нехватки сырья, развитием в условиях автаркии и повышением эффективности военной экономики.Экономист, преподаватель, ректор Кильского университета (1941–1945), руководитель направления «Политэкономия» проекта «Военное использование гуманитарных наук» и университетской рабочей группы территориального планирования Андреас Предёль с 1934 по 1945 год возглавлял Институт мировой экономики в Киле (IfW Kiel). Сменив на посту директора своего менее лояльного коллегу, ещё до начала войны он приступил к тесному сотрудничеству с вермахтом.

Спустя несколько дней после нападения Германии на Польшу он писал: «Институт с полной отдачей работает над свежими, актуальными задачами и поддерживает тесную, почти задушевную телефонную связь с самой подходящей для него в данный момент инстанцией — военно-экономическим управлением вермахта». Институт подготовил более двух тысяч секретных докладов, содержавших сведения об экономическом потенциале стран, которые рейх планировал сделать частью своего «жизненного пространства».

Данные о запасах зерна, нефтепродуктов, производстве стали, месторождениях сырья и инфраструктуре этих стран послужили основой для планов захватнической войны и создания европейского «большого экономического пространства», так или иначе подчиненного рейху. Кильский институт без устали работал над концепциями повышения экономической самодостаточности Германии, выдвигал предложения по реорганизации оккупированных областей Польши и быстро превратился в неотъемлемую часть режима и проводимой им политики. В 1939 году на праздновании 25-летия института гауляйтер Шлезвиг-Гольштейна Генрих Лозе поблагодарил учёных за их верную службу: «…именно благодаря их инициативе работа была наполнена национал-социалистическим духом. Если до прихода к власти [НСДАП] институт был пристанищем либеральной мысли, то теперь он стал первым и уникальным в своем роде доказательством того, что национал-социалистическая экономика предоставляет самое широкое поле для исследований. Ваша работа не протекает на глазах у публики, она тиха, как и любая наука. Но и успехи института видны лишь узкому кругу, хотя они служат всеобщему благу». Внешняя аполитичность IfW и сохранение многих зарубежных контактов позволяли ему обеспечивать режим специфической экспертной информацией и, возможно, быть частью международной шпионской сети.

Институт исследования экономической конъюнктуры (сегодня — Немецкий институт экономических исследований, DIW Berlin) тоже активно сотрудничал с режимом. Его основатель, экономист и статистик Эрнст Вагеманн в 1933 году попал в немилость и был уволен со всех постов, однако быстро приспособился к новой власти, вступил в НСДАП и был восстановлен в должности директора института. На исследования IfK опиралось военно-экономическое планирование, институт подготовил многочисленные отчеты по таким темам, как использование рабочей силы, обеспечение сырьем и пищевая промышленность, а кроме того, был косвенно причастен к эксплуатации подневольного труда и массовым убийствам населения на оккупированных территориях. В 1938 году в институте был создан отдел промышленности, занимавшийся разработкой методов межотраслевого анализа, которые использовались при планировании в области вооружений. Отдел играл особую роль и с 1942 года работал непосредственно на Рейхсминистерство вооружений и военной промышленности, а его руководитель, Рольф Вагенфюр, возглавил подразделение плановой статистики в Управлении планирования министерства. Вклад Вагенфюра в оптимизацию военной экономики состоял в том, что, используя динамическую модель «затраты-выпуск», он впервые согласовал планы отраслевых отделов, учитывая все факторы производства.

Тесное взаимодействие между армией, промышленностью и университетами возникло в Германии еще в период Первой мировой войны, когда перед государством стояли аналогичные цели: обеспечение экономики сырьем в условиях блокады и модернизация вооружений. Теперь, в условиях тотальной милитаризации, рейх вновь делал ставку на специалистов технических и естественнонаучных направлений. Финансовую поддержку DFG и RFR[6], которые были связаны с Управлением вооружений сухопутных сил (HWA), получали те научные исследования, которые были необходимы для выполнения «четырёхлетнего плана»: перевооружения рейха и подготовки к войне.

Например, оборонно-технический факультет Берлинского технического университета (в тот момент — Берлинская высшая техническая школа, TH Berlin) фактически стал исследовательской лабораторией при HWA. Деканом этого особого факультета был генерал артиллерии, доктор инженерных наук Карл Беккер, который позднее, в 1938 году, сам возглавил Управление. В 1934 году он основал рабочую группу по ракетостроению под руководством физика Эриха Шумана; профессор университета, инженер-строитель Вильгельм Лоос участвовал в разработке строительных проектов HWA; еще один факультетский профессор, специалист в области физики взрывчатых веществ Гюнтер Браунсфурт также проводил исследования для Управления. Физики и химики из Берлинского технического университета работали в исследовательском центре Пенемюнде, где была создана первая в мире баллистическая ракета Aggregat-4, более известная как V2[7]. Наряду с ними в рабочую группу входили их коллеги из целого ряда технических высших школ, в их числе TH Dresden и TH Darmstadt. Последняя предоставила обширный штат специалистов в области двигателестроения и разработки радиопередающих устройств, баллистиков, сотрудников Института неорганической и физической химии и Института практической математики.

На немецких химиков возлагал большие надежды сам Гитлер, утверждавший, что «благодаря гению наших изобретателей и химиков <…> мы найдем способ стать независимыми от импорта тех веществ, которые мы в состоянии произвести сами или заместить». Его уверенность воплотилась в государственных программах финансовой поддержки химических исследований. Они должны были обеспечить страну сырьём: синтетическим каучуком, бензином, пластмассами, фармацевтическими препаратами и удобрения ми — а также взрывчатыми веществами, дымовыми боеприпасами и боевыми отравляющими веществами. В этих обстоятельствах каждый химик был у рейха на счету, а Немецкое химическое общество активно сотрудничало с вермахтом.

В 1938 году химик Отто Ган и его ассистент Фриц Штрассман впервые смогли расщепить ядро атома урана, облучая его нейтронами, это деление сопровождалось высвобождением большого количества энергии. Уже в 1939 году стартовала германская ядерная программа, так называемый Uranprojekt. Ученые очень быстро выявили огромный потенциал использования урана в военных целях и указали на это Управлению вооружений сухопутных сил.

В декабре того же года физик, нобелевский лауреат Вернер Гейзенберг писал: «Обогащение урана-235 — <…> единственный метод производства взрывчатых веществ, мощность которых на несколько порядков превышает взрывную силу самой мощной на сегодняшний день взрывчатки». Главным исследовательским центром проекта стал Институт физики Общества кайзера Вильгельма, которым руководил Гейзенберг. К работе были привлечены порядка 100 учёных из более чем двадцати организаций, в том числе 15 университетов и технических высших школ. Ключевыми участниками проекта, помимо Гана и Гейзенберга, были физики Карл Фридрих фон Вайцзеккер, Карл Вирц, Курт Дибнер, Вальтер Герлах и Роберт Георг Дёпель. Согласно документации RFR, все средства, выделяемые на исследования в области ядерной физики, предназначались для «задач, оказывающих решающее воздействие на исход войны». Однако уже в 1942 году учёные признали, что создание «бомбы» — ядерного взрывного устройства — в ближайшее время невозможно, в том числе по экономическим причинам. Тем не менее, программа не была остановлена, рабочая группа построила исследовательский ядерный реактор, но запустить в нем цепную ядерную реакцию так и не удалось. В ходе союзнической операции «Эпсилон» реактор в Хайгерлохе был демонтирован, документация проекта изъята, а десять немецких учёных были интернированы в Англию.

Очень грязная вода

После капитуляции Германии и разделения её территории на четыре оккупационные зоны в каждой из них военные администрации начали реализацию политики четырёх «Д», о которой союзники договорились на Потсдамской конференции. Её принципы подразумевали демилитаризацию, денацификацию, демократизацию и децентрализацию Германии[8].

На институциональном уровне денацификация прошла довольно быстро и успешно во всех зонах: НСДАП была запрещена, все законы Третьего рейха — отменены, главные преступники исключены из общественной жизни, осуждены и наказаны в ходе Нюрнбергского и ряда сопутствующих судебных процессов. Однако «массовая» денацификация, призванная устранить нацистов из государственных органов, политики, экономики, образования и, кроме того, внушить немецкому обществу чувство ответственности за совершенные преступления, оказалась гораздо менее эффективной, а по мнению многих экспертов — провалилась.

В советской зоне денацификация осуществлялась радикально и жёстко — скорее это была «чистка», сопровождавшая смену политического режима. Помимо национал-социалистов были осуждены и другие противники советской оккупационной власти, десятки тысяч человек были интернированы и помещены в спецлагеря НКВД, где многие погибли. Вместе с тем немецкие специалисты, необходимые СССР, избегали наказания, а члены НСДАП, проявившие лояльность коммунистическому режиму, позднее занимали в ГДР всевозможные ответственные посты.

Совсем иначе денацификация проходила в западных зонах. Американская и британская военные администрации раздали взрослому населению миллионы объёмных анкет, которые нужно было заполнить, после чего их рассматривали комитеты по денацификации. Все прошедшие анкетирование делились на пять категорий: главные виновники; соучастники; второстепенные соучастники; «попутчики» (номинальные нацисты); невиновные. Очень скоро комитеты перестали справляться с потоком анкет, поэтому в марте 1946 года в американской зоне процедура денацификации была передана в руки самих немцев, в октябре 1947-го этому примеру последовала британская администрация. Можно утверждать, что оккупационные власти стремились скорее не наказать виновных, а вернуть сторонников НСДАП в активную общественную жизнь. Денацификация по-французски в основном преследовала прагматические цели и оказалась ещё более мягкой.

Дела мелких нацистов, по которым было проще принять решение, суды рассматривали в первую очередь, а серьёзные преступления были отложены на 1947 год. За это время многим преступникам удалось бежать за границу; оставшиеся позже представали перед более снисходительным немецким судом. Многие высокопоставленные преступники избежали наказания. Тысячи уволенных в первые два послевоенных года постепенно вернулись на свои должности, в том числе в государственном управлении. К 1950 году, когда денацификация была официально завершена, в западных зонах через эту процедуру прошли 3,6 млн человек, из них только 25 тысяч попали в первые три категории, к «попутчикам» был причислен миллион человек, еще 1,2 млн оказались невиновными. При этом осуждённые представители верхушки НСДАП, СС и полиции безопасности часто приговаривались к штрафу или двум годам лишения свободы.

Денацификацию часто называют «фабрикой по производству “попутчиков”» (Mitläuferfabrik), поскольку преступники, всячески стараясь «отмыться», находили свидетелей, готовых на суде подтвердить, что те никогда не были нацистами. Так они получали «справку о невиновности» (Persilschein — «Персил-удостоверение», по названию стирального порошка) и превращались из преступников в «попутчиков», а из «попутчиков» — в невиновных. Возникала круговая порука коллег и соседей, а вернувшиеся на госслужбу нацисты выдавали справки друг другу и способствовали исчезновению компрометирующих документов. Известный немецкий историк Ульрих Херберт оценивает это так: «Огромная несправедливость состоит в том, что большая часть нацистских преступников, в том числе действительно жестокие ужасные убийцы, вышли сухими из воды. И это проблема, груз которой Германия несёт по сей день».

Такая денацификация — бессистемная и несправедливая — совсем не способствовала массовому раскаянию немецкого населения. Многие были убеждены, что все виновные уже осуждены в ходе Нюрнбергского трибунала, и требовали скорейшего завершения процесса денацификации. После конституирования ФРГ эти требования зазвучали ещё громче, и вскоре законы об амнистии 1949 и 1954 годов обеспечили помилование большинству нацистских преступников, чьи приговоры были удалены из реестра судимостей. Кроме того, статья 131 Основного закона реабилитировала практически всех служащих, отстранённых союзниками от государственной службы по политическим мотивам.

На встрече с журналистами в 1952 году первый канцлер ФРГ Конрад Аденауэр подвергся критике за то, что высокие государственные посты, в том числе в Ведомстве федерального канцлера, всё чаще занимали бывшие нацистские чиновники. В ответ он произнес знаменитое: «Грязную воду не выливают, если нет чистой!»

Эту «грязную воду» совсем не спешили «выливать» из науки и образования. Как и в других сферах, первые послевоенные годы ознаменовались массовыми увольнениями профессоров, состоявших в национал-социалистических организациях (таких в среднем было 70%), однако к началу 1950-х практически все они вернулись на свои места. Иногда позиции прежних преподавателей намеренно оставались незанятыми в ожидании их возвращения. Впрочем, ситуация варьировалась от университета к университету: так, в Боннском университете денацификация оценивалась как успешная, поскольку почти никому из бывших национал-социалистов не удалось вернуться на свои должности.

Берлинский технический университет в 1945 году начал решительно избавляться от преподавателей с нацистским прошлым, однако быстро столкнулся с нехваткой кадров и был вынужден все чаще делать исключения, если профессиональные качества перевешивали политический бэкграунд. Однако после амнистии и официального завершения денацификации в университет вновь стали принимать даже тех сотрудников, которые считались соучастниками нацистских преступлений. Например, Франц Бахер, профессор и руководитель Института органической химии, член НСДАП с 1931 года, глава университетского отдела Рейхсминистерства науки и образования, в 1945 году был уволен из университета со следующей формулировкой: «Не хватает научной квалификации. Был эсэсовцем и активным членом партии, только за это был принят на факультет. В министерстве постоянно добивался назначения товарищей по партии». Тем не менее, в 1953 году он вернулся в университет и до выхода на пенсию был профессором органической химии.

Впрочем, это один из тех безобидных случаев, когда «в строй» вернулся нацистский бюрократ от науки. Зачастую же успешную карьеру при всеобщем попустительстве беспрепятственно продолжали настоящие чудовища и их старательные соучастники.

Ганс Фляйшхакер, оберштурмфюрер СС, сотрудник Института расовой биологии при университете Тюбингена, изучал отпечатки пальцев евреев в Лодзинском гетто, на основе этой работы в 1943 году защитил диссертацию, а после этого в лагере Аушвиц проводил отбор для «коллекции еврейских скелетов». В 1945-м он был уволен французской военной администрацией, в 1948-м признан «попутчиком», в 1950-м начал работать экспертом в Немецком обществе антропологии, а в начале 1960-х вновь вернулся в Университет Тюбингена в качестве ассистента в Институте антропологии. Затем перешел в аналогичный институт Франкфуртского университета, где проработал до выхода на пенсию в 1977 году. В эпоху охотника на нацистов генерального прокурора Гессена Фрица Бауэра в отношении Фляйшхакера было начато расследование, однако на суде он утверждал, что ничего не знал о последствиях своих антропологических измерений в Аушвице (то есть об убийстве заключенных с целью подготовки экспонатов для музея «Аненербе»), и был оправдан. Студенты бойкотировали его лекции, но Фляйшхакер продолжал заявлять, что «не видит поводов прекращать свою работу».

Его коллега по университету Тюбингена, уже упоминавшийся идеолог антисемитизма профессор Кун, организовал антиеврейский бойкот, оправдывал погромы «Хрустальной ночи» и вывозил еврейские библиотеки из Варшавского гетто. Несмотря на это, в 1948 году он был признан невиновным, назначен профессором и успешно преподавал на кафедре Нового Завета в университетах Геттингена, Майнца и Гейдельберга. В 1964 году был избран членом Гейдельбергской академии наук.

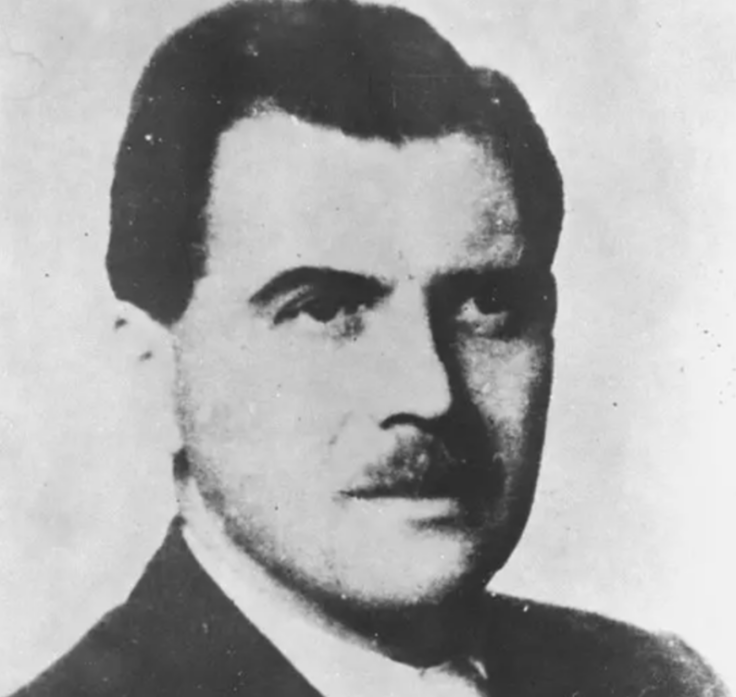

Генетик-евгенист Отмар фон Фершуер, возглавлявший Институт антропологии Общества кайзера Вильгельма, занимался вопросами «наследственной биологии и расовой гигиены», служил экспертом в судах по вопросам стерилизации.

На средства DFG Фершуер проводил медицинские и генетические опыты, в том числе над узниками Аушвица — благодаря сотрудничеству с лагерным врачом Йозефом Менгеле. «Важно, чтобы наша расовая политика — в том числе и в еврейском вопросе, — говорил Фершуер о легитимации политики национал-социалистов учеными, — обрела объективную научную основу, признаваемую в более широких кругах. <…> Наша наука должна быть острым мечом в верной руке!» Тем не менее в 1946 году трибунал счел его «попутчиком» и оштрафовал на 600 рейхсмарок, а в 1951-м Фершуер был полностью реабилитирован. В том же году он стал профессором университета Мюнстера и директором Института человеческой генетики, а год спустя — председателем Немецкого общества антропологии.

«Это особая и редкая удача для исследования, если оно пришлось на время, в котором оно находит всеобщее одобрение и в котором его практические результаты становятся основой для государственных мер», — так говорил о расовой политике профессор медицины, антропологии и евгеники Ойген Фишер.

Ещё в начале ХХ века он прославился экспедициями в немецкие колонии в Африке и публикациями о расовой гигиене. В период Третьего рейха Фишер успел побывать ректором Берлинского университета (им. Гумбольдта) и директором Института антропологии Общества кайзера Вильгельма, последовательно поддерживая национал-социалистическую политику дискриминации и массовых убийств.

Совместно с коллегами по институту в 1937 году он добился стерилизации 800 детей, рожденных немецкими женщинами от «цветных» французских солдат, участвовавших в оккупации Рура. В 1952 году Фишер стал почетным членом Немецкого общества антропологии, Немецкого общества анатомии и Общества конституционных исследований. Его статьи и учебники публиковались вплоть до 1960-х годов, а его теории преподавали в немецких университетах.

Психиатр и генетик Эрнст Рюдин так же сильно и искренне восхищался возможностью воплощать в жизнь идеи расовой гигиены, «важность которой стала очевидна всем пробудившимся немцам благодаря политической работе Адольфа Гитлера». Еще в 1903 году он выступал за принудительную стерилизацию психически больных людей и продвигал эту идею в качестве главы Немецкого научно-исследовательского института психиатрии. Будучи председателем Общества немецких неврологов и психиатров, Рюдин стал одним из самых влиятельных ученых, занимавшихся легитимацией национал-социалистической политики в науке и здравоохранении. Он принимал непосредственное участие в подготовке законов о расовой гигиене, а в рамках программы «эвтаназии» «Т4» обеспечивал научную основу для отбора жертв, описывая детей, «достойных уничтожения». В 1945 году Рюдин был уволен и отправлен под домашний арест, в ходе процедуры денацификации был сначала признан «второстепенным соучастником», а потом и вовсе «попутчиком». На суде он заявлял, что его работа носила исключительно научный характер, будучи лишённой даже налета идеологии; в этом за него поручились другие ученые и бывшие коллеги, в том числе Макс Планк. В результате Рюдин вышел на свободу, а вскоре, в 1952 году, умер. В опубликованном Институтом психиатрии некрологе Эрнст Рюдин был назван «одним из самых выдающихся основоположников генетических исследований в психиатрии».

Конрад Мейер, фактический руководитель бесчеловечного проекта «Генеральный план Ost», подчинявшийся непосредственно Генриху Гиммлеру, готовил для него предложения по заселению уже захваченных польских территорий. В мае 1945 года Мейер был арестован и интернирован, а в 1948 году предстал перед Нюрнбергским трибуналом в рамках процесса по делу о расовых преступлениях. Ему было предъявлено обвинение по трём пунктам: преступления против человечности, военные преступления, участие в преступной организации СС. Защита настаивала на том, что Мейер готовил «Генеральный план Ost» исключительно как научное исследование, не имевшее ничего общего с реальными мерами, и ничего не знал о его дальнейшем использовании. В результате Мейер был признан виновным лишь по третьему пункту и приговорён к двум годам десяти месяцам лишения свободы, которые к тому моменту уже отбыл. Немного поработав на сельхозпредприятии в родном Айнбеке, уже в 1954 году благодаря своему бывшему коллеге, также избежавшему наказания, он получил преподавательскую должность в Высшей технической школе Ганновера, а в 1956 году стал профессором кафедры сельского хозяйства и регионального планирования. В том же году Мейер стал членом Академии пространственных исследований и регионального планирования, которая собрала весь «цвет» Имперской рабочей группы по пространственным исследованиям. Он активно публиковался и руководил диссертациями; на руководство одной из них, проекта своего ученика Хермана Бёке, Мейер получил от DFG (как в былые 30-е и 40-е!) финансирование в размере 4400 дойчмарок. В дальнейшем он продолжал настаивать на своей невиновности и представлять себя жертвой, при этом в пространственных исследованиях Мейер последовательно придерживался идей, которые развивал в рамках «Генерального плана Ost»: писал о «превосходстве белой расы» и использовал другие расистские стереотипы, а также описывал грандиозные проекты по освоению земель.

Экономист Андреас Предёль, под началом которого Институт мировой экономики в Киле активно сотрудничал с вермахтом, в декабре 1945 года был уволен по приказу британской военной администрации, оправдан в ходе денацификации и уже в декабре 1947-го вернулся в университет Киля, а в 1949-м снова стал профессором. В 1953 году Предёль возглавил Институт транспортных наук при университете Мюнстера, а в 1960–1961 годы был ректором этого университета. В 1964-м Предёль стал основателем и первым директором Немецкого зарубежного института (сегодня — GIGA, Немецкий институт глобальных и региональных исследований).

Как действительно талантливого экономиста его приглашали в качестве эксперта и DFG, и весьма гибко относившаяся к бывшим нацистам Социал-демократическая партия Германии, которой Предёль помогал с ребрендингом и подготовкой Годесбергской программы[9]. Он активно поддерживал создание Европейского объединения угля и стали и дальнейшее развитие ЕЭС; Предёль по сей день считается крупным теоретиком международной экономической интеграции, на которого продолжают ссылаться учёные. Надо сказать, что и в период Третьего рейха он выступал за создание европейского «большого пространства», в котором все страны извлекали бы выгоды из «общего порядка». Правда, в этой парадигме главным выгодополучателем как основной производитель и потребитель становилась Германия, а «искусственно созданные» государства юго-восточной Европы должны были встроиться в ее жизненное пространство.

Cвою работу на рейх Предёль объяснял так: «Я должен был установить максимально хорошие отношения с национал-социалистическим режимом, при этом ни в коем случае не принося науку ему в жертву». Он утверждал, что поддержкой режима он пытался спасти институт и уберечь сотрудников от отправки на фронт.

Индолог, оберфюрер CC Вальтер Вюст, президент общества «Аненербе» и приближенный Гиммлера, с 1941 года занимал пост ректора Мюнхенского университета. 18 февраля 1943 года после двухчасового допроса Вюст передал гестапо Ганса и Софи Шолль, членов группы студенческого сопротивления «Белая роза», схваченных комендантом университета, когда они распространяли листовки. В 1942 году к группе присоединился профессор философии и музыковед Курт Хубер, который стал соавтором пятой и шестой, последней листовки группы. В ней «Белая роза» среди прочего призывала студентов покидать аудитории, где преподавали «оберфюреры СС и партийные прихлебатели», и бороться за настоящую науку. Гестапо поручило сделать лингвистическую экспертизу листовок профессору Мюнхенского университета, филологу-классику Рихарду Хардеру, который определил автора как интеллектуала из университетской среды. 27 февраля Курт Хубер был арестован, в марте ректор Вюст лишил его докторской степени как «недостойного» её. Ганс и Софи Шолль были казнены 22 февраля 1943 года, Курт Хубер — 13 июля 1943 года.

После окончания войны Вальтер Вюст был интернирован и уволен из университета. В 1949 году прошел денацификацию, был признан «соучастником» и приговорён к трём годам трудового лагеря, которые он уже отбыл, лишен пенсии и избирательных прав, а также получил десятилетний запрет на преподавание. После обжалования приговора в 1950 году был признан «второстепенным соучастником», в 1951 восстановлен в звании профессора. Впоследствии был независимым исследователем и активно публиковался.

Неудобная история

Возвращение бывших нацистов в жизнь новой республики стало возможным благодаря заключению с ними государством и обществом негласной сделки: вы помалкиваете и не выпячиваете свои взгляды и прошлое, а мы забываем о ваших преступлениях и не трогаем вас. Фактически действовал принцип «не спрашивай, не говори». В послевоенной немецкой науке укоренился и долгие десятилетия культивировался созданный самими учеными миф о том, что в период Третьего рейха они занимались исключительно «чистой» наукой, фундаментальными исследованиями, далёкими от политики. Осторожно допускалось, что на сотрудничество с партией иногда шли малоуспешные и бездарные учёные. В остальном — наука была жертвой национал-социализма, её подчинили насильно.

Этот миф практически не изменился в 1960-е — и начал постепенно меняться лишь в 1990-е годы, когда старые нацисты уже умерли или ушли на пенсию, открылись архивы Штази, и завеса молчания начала понемногу спадать. Например, в 1994 году был разоблачен бывший ректор Высшей технической школы Ахена Ганс Шверте, оказавшийся гауптштурмфюрером СС Гансом Шнайдером, работавшим в «Аненербе», а после войны скрывавшимся под чужим именем. Шнайдер/Шверте был лишён профессорского звания, государственных наград и пенсии. Лишь совсем недавно, 15–20 лет назад, многие научные учреждения Германии всерьёз решились взглянуть в глаза своему прошлому. Стали проводиться исследования, инициированные самими университетами, институтами и исследовательскими обществами. О многих из описанных выше «заслуг» немецких учёных стало известно только благодаря этим недавним расследованиям.

В 2001 году Немецкое научно-исследовательское общество (DFG) предприняло уже четвёртую попытку написать правдивую историю своего предшественника, Общества помощи немецкой науке. Независимая рабочая группа под руководством профессора Рюдигера фон Бруха из Берлинского университета имени Гумбольдта и профессора Ульриха Герберта из Фрайбургского университета исследовала работу общества с 1920 по 1970 год.

Это исследование подтвердило или впервые установило, что в научной среде ещё до захвата власти НСДАП доминировали националистические и реваншистские настроения, что после 1933 года научные организации провели расовые и идеологические чистки, а оставшиеся учёные охотно присягнули на верность режиму, тогда как сопротивление в их рядах стремилось к нулю, что DFG финансировало разработку «Генерального плана Ost» и эксперименты над узниками Йозефа Менгеле, наконец, что после 1945 года DFG оставалось «скопищем консервативных идей и старорежимных профессоров». Первые результаты деятельности рабочей группы были обнародованы в 2006 году, а исследования и публикация их итогов продолжаются и в 2020-х.

Общество Макса Планка, одна из крупнейших и самых влиятельных научно-исследовательских организаций Германии, в 1997 году инициировало создание комиссии «История Общества кайзера Вильгельма при национал-социализме», признав себя преемником этой организации. Помимо того, что большинство ученых сотрудничали с режимом без всякого принуждения, было также установлено, что институты исследования мозга и психиатрии получали образцы человеческого мозга из центров «эвтаназии», технические и физические институты участвовали в разработке вооружений, а уже упоминавшиеся Ойген Фишер и Отмар Фершуер были соучастниками нацистских преступлений. Исследование выявило, что в период с 1939 по 1945 год KWG использовало принудительный труд, и на него работали не менее тысячи человек. В 2001 году тогдашний президент Общества Макса Планка Хуберт Маркл впервые извинился перед выжившими жертвами опытов над людьми, которые Институт антропологии KWG проводил в Освенциме. Комиссия завершила свою работу в 2007 году.

Однако после инспекций, проведённых в архиве Общества Макса Планка в 2015 и в Институте психиатрии в 2016 году, обнаружилось, что там всё ещё хранятся образцы человеческого мозга и другие препараты, полученные преступным путём. «Мы в ужасе от того, что в наших архивах всё ещё есть образцы жертв убийств, подвергшихся эвтаназии, которые не были похоронены в 1990 году», — заявило руководство и организовало новый проект, целью которого стали проверка всех институтов общества, установление личностей жертв, достойное захоронение их останков и увековечивание их памяти. Эти страшные находки — наследие преступной деятельности одного из директоров Немецкого научно-исследовательского института психиатрии (DFA) Эрнста Рюдина и Юлиуса Халлервордена, сотрудника Института исследований мозга (в 1949 году как ни в чём не бывало продолжившего свою работу в институте).

Рабочая группа «Университет Тюбингена при национал-социализме» была создана в 2002 году. Результатом её деятельности стало подтверждение уже не нового факта, что большинство профессоров приветствовали приход национал-социалистов и многое сделали для легитимации режима. Кроме того, группа выпустила несколько докладов об участии университета в программах насильственной стерилизации и использовании принудительного труда в институтах и университетских клиниках. А в 2009 году были обнаружены считавшиеся утраченными отпечатки ладоней 309 евреев из Лодзи, что дало начало проекту «В руках Фляйшхакера». С помощью этих отпечатков антрополог Ганс Фляйшхакер из Института расовой биологии при университете Тюбингена пытался найти научное доказательство отличия евреев от других людей. Это субъективное и антинаучное исследование стало основой для его диссертации. Сама диссертация и другие свидетельства причастности университета к нацистским преступлениям были представлены на выставке в 2014 году.

Актуальные видео о науке во время войны, интервью, подкасты и стримы со знаменитыми учёными — на YouTube-канале T-invariant. Станьте нашим подписчиком!

Похожие попытки критического изучения и осмысления своего прошлого в последние годы предприняли Марбургский, Гогенгеймский и многие другие университеты; в 2022 году по заказу исторической комиссии университета Свен Оливер Мюллер выполнил масштабное исследование «Наука планирует военные преступления: Участие Берлинского университета имени Гумбольдта в разработке национал-социалистического “Генерального плана Ost”».

Прошлое IfW Kiel, которое предпочитали замалчивать, стало достоянием общественности благодаря диссертации историка Гуннара Таке «Исследования на благо экономической войны: Кильский институт мировой экономики при национал-социализме», опубликованной в 2020 году. Институт поддерживал проведение этого независимого исследования, предоставив Таке доступ к архивам и взяв на себя расходы на его издание.

Немецкий институт экономических исследований (DIW) тоже хочет закрыть пробелы в своей истории, поэтому весной 2025 года начинает рассчитанный на три года совместный с Историческим институтом университета Штутгарта исследовательский проект, который будет охватывать не только период Третьего рейха, но и поздние годы Веймарской республики и первые годы Боннской, что позволит лучше понять истоки коллаборационизма в науке и его последствия для DIW в наши дни.

Борьба с коллективным замалчиванием или вытеснением прошлого в Германии не закончена, она продолжается, и это выражается не только в переосмыслении истории научных институтов, но и в попытках восстановления исторической справедливости. Университет Тюбингена был единственным, который признал ничтожными все решения о лишении учёных степеней своих сотрудников и выпускников сразу после войны. Только в 1990-х его примеру последовали другие университеты, в частности, Боннский, Мюнстерский, университет им. Гумбольдта, университеты Франкфурта, Киля и Гамбурга. Университеты Кёльна, Гёттингена, Лейпцига и Вюрцбурга сделали это еще позже, в 2000-е годы.

Эта реабилитация началась лишь спустя 50 лет после окончания войны, в основном благодаря усилиям студентов и историков, работавших в университетских архивах. Университеты не очень охотно признавали свою причастность, и, очевидно, оказались готовы к этому, лишь когда в живых не осталось не только «темно-коричневых», как говорят немцы, профессоров, но и подвергшихся репрессиям ученых. Уже не нужно было смотреть им в глаза: все это стало историей.

Трагедия «аполитичных»

«Конечно же, он не был нацистом», — так начинаются рассуждения немецких историков практически о любом крупном учёном, работавшем на Третий рейх. Тогда почему же такое количество и знаменитых, и рядовых ученых, преподавателей, сотрудников университетов и научных учреждений продолжали сотрудничать с режимом, зачастую даже не соглашаясь с его политикой?

Начнём с того, что после кадровых чисток, проведенных в науке и образовании в 1933 году, университеты и научные институты превратились в герметичную и практически стерильную структуру, в которой не возникало никакого или почти никакого сопротивления. Оставшихся сотрудников можно разделить на несколько категорий.

Первая — принципиальные, фанатичные нацисты, лишенные каких-либо этических принципов. Их было не так много, но достаточно, чтобы надолго опорочить немецкую науку и Германию в целом.

Вторая — противники республики, консерваторы, ностальгировавшие по былым достижениям немецкой науки, которой в начале века не могла составить конкуренцию ни одна страна в мире. Их симпатия к национал-социалистам объяснялась тоской по «сильной руке», которая сможет навести порядок и обеспечить науке достойное финансирование. Они полагали, что политические чистки и преследования — издержки смены власти, радикализм первых лет пройдёт, а порядок останется. Впоследствии многих из них постигло горькое разочарование.

Третья, самая большая группа — оппортунисты, «мартовские павшие» (Märzgefallene): так называли сотни тысяч немцев, которые бросились вступать в НСДАП после выборов в рейхстаг в марте 1933 года; в академической среде их тоже было очень много. Они быстро приспосабливались к новым обстоятельствам и использовали их для карьерного роста, делая то, что от них требовалось.

Наконец, четвёртая категория, к которой зачастую относились настоящие, серьёзные ученые, — это те, кто не принимал национал-социалистической идеологии и, возможно, даже сопротивлялся ей, но оставался в системе — из страха ли, долга перед профессией или ради карьеры. Они повторяли мантру «мы посвятили себя науке, мы совершенно аполитичные исследователи, никогда не имели отношения к преступной деятельности национал-социалистов, мы жили только своим делом», предпочитая оставаться во «внутренней эмиграции».

Достаточно ли было такой «нейтральности», если результат работы этих учёных способствовал стабилизации нацистского режима, а их достижения укрепляли его репутацию? Какие услуги оказывала режиму «чистая» наука, казалось бы, оставаясь в этических рамках? Была ли такая наука «аполитичной», если с её помощью крепла обороноспособность, повышалась экономическая безопасность, осваивались оккупированные территории? Стоили ли вожделенные открытия навсегда запятнанной репутации?

Вернер Гейзенберг, один из величайших физиков ХХ века, нобелевский лауреат 1932 года, после захвата власти национал-социалистами был возмущён введением расовых законов, из-за которых его коллеги, в частности Альберт Эйнштейн, Макс Борн и Эрвин Шрёдингер были вынуждены покинуть Германию. Однако публично он никогда не протестовал, ограничиваясь тихим, «бюрократическим» сопротивлением. Тем не менее, защищая и поддерживания своих коллег-евреев, Гейзенберг стал врагом сторонников так называемой немецкой, или арийской физики, считающей новые теории того времени ересью и «еврейской физикой». В 1937 году представитель «немецкой физики» Йоханнес Штарк опубликовал в газете «Черный корпус» (Das Schwarze Korps), печатном органе СС, разгромную статью на целую полосу, разоблачавшую Гейзенберга как «белого еврея» (не-еврея, находящегося под еврейским влиянием), в которой называл его «наместником Эйнштейна» и «Осецким[10] от физики».

Гейзенберг, прежде всего радевший о спасении настоящей науки, обратился за защитой к Генриху Гиммлеру, в его отношении провели расследование, но больше не трогали. В 1939 году физик стал одной из ключевых фигур нацистской ядерной программы. В этом качестве он часто выезжал с лекциями за рубеж, в первую очередь в оккупированные Германией страны, где прежние коллеги видели в нем теперь врага и часть нацистской системы. Так, в 1941 году в Копенгагене Гейзенберг встретился со своим учителем Нильсом Бором, и их восприятие действительности было уже настолько разным, что историки до сих пор не могут разобраться, предлагал ли Гейзенберг Бору помощь или вербовал для участия в «урановом проекте». Во время визита в Нидерланды в 1943 году Гейзенберг якобы заявил голландскому физику Хендрику Казимиру: «Сама история благословляет Германию на господство в Европе, а потом и в мире. Демократия не обладает такой силой, чтобы воцариться в Европе. Поэтому есть только два варианта: Германия и Россия. Тогда, возможно, Европа под управлением Германии была бы меньшим из зол»[11].

Коллега Гейзенберга по ядерному проекту, выдающийся химик Отто Ган (благодаря открытию которого этот проект и стал возможен) более открыто выступал против режима и активно защищал своих друзей и сослуживцев еврейского происхождения и их семьи. В американских досье, где оценивались политические взгляды немецких ученых, Отто Ган получил характеристики «антинацист», «продемократический», «честный», «надёжный» и «не одобряет национал-социализм». Вместе с тем как директор Института химии Общества канцлера Вильгельма Отто Ган неизбежно принимал участие в политических чистках в своей организации — то есть всё равно оставался частью системы. Ган позиционировал себя как аполитичного исследователя и старался дистанцироваться от расистских крайностей в науке, но, по мнению многих его коллег, никакой «чистой» науки в Третьем рейхе не было.

На протяжении 30 лет Отто Ган работал бок о бок с блестящим физиком Лизой Мейтнер, которая из любви к своему делу преодолевала огромные трудности, встречавшиеся в то время на пути женщины в науке. В 1938 году, когда рабочая группа Гана, Штрассмана и Мейтнер стояла на пороге открытия, она, будучи еврейкой, была вынуждена бежать из Германии в Швецию. Спустя несколько месяцев Ган и Штрассман впервые смогли расщепить атомное ядро урана, однако оказались не в состоянии объяснить свое открытие и, несмотря на риск, обратились за помощью к Мейтнер: именно она смогла его правильно интерпретировать.

В 1944 году Отто Ган получил Нобелевскую премию по химии, а Мейтнер даже не была упомянута. По её собственным словам, в эмиграции она жила «как в пустыне», но, несмотря на затруднительное положение, из принципиальных соображений отказалась от участия в американской ядерной программе.

В неотправленном письме Гану в 1945 году Лиза Мейтнер писала: «…Если бы ты только видел людей, которые приходили сюда из лагерей. Нужно было заставить таких как Гейзенберг и миллионы других посмотреть на эти лагеря и замученных людей. Его появление в Дании в 1941-м невозможно забыть. <…> Это несчастье Германии, что все вы утратили чувство законности и справедливости. Вы все работали на нацистскую Германию и никогда не пытались участвовать даже в пассивном сопротивлении. Конечно, чтобы откупиться от своей совести, вы помогали некоторым людям, которых преследовали, но позволили убить миллионы невиновных. <…> У вас не было бессонных ночей, вы не хотели ничего видеть, это было слишком неудобно»[12]. Мейтнер сожалела, что покинула нацистскую Германию не сразу, а только в 1938 году, и никогда больше туда не возвращалась.

Два великих немецких физика, два нобелевских лауреата Макс Планк и Альберт Эйнштейн были добрыми друзьями, ходили друг к другу в гости, часто музицировали вместе (Планк был прекрасным пианистом, а Эйнштейн играл на скрипке), но всегда принадлежали к диаметрально противоположным политическим лагерям. Если Эйнштейн был бунтарём и убежденным демократом-республиканцем, то Планк олицетворял прусские добродетели: послушание, долг и скромность — и тосковал по вильгельмовской Германии.

После прихода к власти национал-социалистов уже в марте 1933 года Эйнштейн написал заявление о выходе из Прусской академии наук, отказался от немецкого гражданства и уехал в США (в Германию он больше не возвращался). Планк же, сначала явно не осознавший масштабов случившейся катастрофы, не понимал резкой реакции Эйнштейна и его бескомпромиссных оценок нового режима. Его прусское воспитание и пиетет к государству предписывали принимать новую власть как должное. На заседании Академии наук, посвященном исключению Эйнштейна, Планк заявил, что «своим политическим поведением Эйнштейн сам сделал невозможным свое дальнейшее пребывание в Академии». Открытая критика политической власти учеными была совершенно недопустима, и это была не личная позиция Макса Планка, а негласное правило, давно укоренившееся в немецкой науке. Это была та самая «аполитичность», о которой Томас Манн писал в своих «Размышлениях аполитичного» в 1918 году. На деле она представляла собой весьма четко очерченную политическую позицию, предполагавшую сакрализацию государства и приверженность национал-консервативным ценностям. Вместе с тем она была удобным камуфляжем, который всегда позволял не высказываться на острые темы, сославшись на нейтральность науки.

Эйнштейн не мог смириться с тем, что Планк, старший товарищ, которого он так уважал, ради мнимого спасения немецкой науки остался в системе и стал инструментом в руках национал-социалистов. «…Даже если бы я был гоем, в таких обстоятельствах я бы не остался президентом Академии и Общества кайзера Вильгельма», — писал он в 1934 году своему коллеге физику Зильберштейну. Действительно, Макс Планк руководил мощной научной организацией, объединявшей все внеуниверситетские фундаментальные исследования в стране, и не мог не знать о том, что центральной темой во многих институтах Общества кайзера Вильгельма стала расовая политика и связанные с ней медицинские исследования. Сам он активно поддерживал и продвигал разработки в области вооружений, даже когда это было запрещено Версальским договором. В 1933 году в письме рейхсминистру внутренних дел Вильгельму Фрику Планк решительно отвергал обвинения в том, что «KWG отказалось от военно-политических задач под воздействием пацифистских тенденций». Напротив, теперь, когда главной задачей Гитлера стало перевооружение рейха, KWG с готовностью предоставило в его распоряжение свои возможности в этой сфере. Макс Планк вложил много усилий в развитие Института изучения железа (Institut für Eisenforschung), который сыграл важнейшую роль в усилении военной промышленности нацистской Германии. В 1935 году президент KWG с гордостью открыл новое современное здание института в Штутгарте: тесное сотрудничество с национал-социалистами обеспечивало Обществу кайзера Вильгельма стабильное финансирование.

В 1938 году, когда Рейхсминистерство науки потребовало исключить всех «мишлингов и состоящих в смешанных браках», Планк как секретарь Прусской академии наук разослал всем ее членам письмо, в котором, ссылаясь на министерский указ, просил сообщить, кто из них относится к этим категориям: «Для простоты я бы рекомендовал вам заполнить прилагаемую анкету». После того, как несколько действительных членов Академии покинули её по итогам этого «анкетирования», Планк написал им: «…позвольте наряду с моим глубочайшим сожалением выразить вам признательность и благодарность Академии за многолетнее и ценное сотрудничество».

Трудно сказать, стояло ли за этой любезностью что-то кроме формальной учтивости госслужащего. Неизвестно, думал ли он о том, что все изгнанные «неарийские» учёные лишались прав, заработка, профессии и, если не успевали уехать, оказывались в концлагере, а в эмиграции редко могли продолжить научную карьеру. Однако Планк определенно сожалел о том, что из-за расовой политики Академия теряла ценных сотрудников. В мае 1933 он даже пытался убедить Гитлера в том, что изгнание крупных ученых еврейского происхождения негативно скажется на германской науке, — конечно же, тщетно.

Во время поездки в Стокгольм в 1943 году Планк сказал Лизе Мейтнер: «Должно быть, происходят ужасные вещи. Мы совершили ужасные вещи». В тот момент Планк уже в полной мере осознавал, что служит преступному государству; вскоре оно пришло и за ним, и никакие прусские добродетели не смогли предотвратить трагедии. Сын Макса Планка Эрвин, участник сопротивления, был арестован 23 июля 1944 года, спустя три дня после покушения на Гитлера.

Узнав об этом, 87-летний Планк поехал в Берлин, чтобы просить у Гиммлера пощады для сына, настаивая на его непричастности. Эрвин Планк был обвинён в государственной измене и попытке насильственного изменения конституционного строя рейха, и 23 октября Народная судебная палата приговорила его к смертной казни. Через два дня Макс Планк направил прошение Гитлеру: «Мой фюрер! Я глубоко потрясен новостью о том, что мой сын Эрвин был приговорён Народной судебной палатой к смертной казни. Признание моих заслуг в служении нашему отечеству, которое вы, мой фюрер, неоднократно выражали мне самым почтенным образом, даёт мне право верить, что вы прислушаетесь к просьбе восьмидесятисемилетнего человека. В качестве благодарности немецкого народа за труд всей моей жизни, ставший непреходящим интеллектуальным достоянием Германии, я прошу сохранить жизнь моему сыну». Кроме того, он направил повторное прошение о замене смертного приговора лишением свободы Гиммлеру, а также рейхсминистру юстиции. Влиятельные знакомые Макса Планка обращались во все возможные инстанции и дошли до Германа Геринга. Наконец, 9 ноября Планка оповестили о том, что «рейхсфюрер СС считает допустимым помилование посредством замены приговора на пожизненное заключение». Семья была практически уверена в скором помиловании, но 23 января 1945 Эрвин был повешен в печально известной тюрьме для политзаключенных Берлин-Плётцензее. Все шесть месяцев заключения Эрвина Планка жестоко пытали и допрашивали, добиваясь показаний на других заговорщиков. Он не выдал никого.

[1] Здесь и далее: «захват власти», нем. Machtergreifung — термин, обозначающий приход к власти в Германии национал-социалистов 30 января 1933 года, когда президент Пауль фон Гинденбург назначил Адольфа Гитлера канцлером Веймарской республики.

[2] Gleichschaltung (нем.) — насильственная интеграция всех политических, экономических, социальных и культурных сил в единую организацию, которая подчиняется идеологии диктаторского режима.

[3] Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V. – Общество кайзера Вильгельма по развитию науки, организация, объединявшая ведущие научно-исследовательские институты Германии с 1911 по 1948 год. Затем часть институтов была ликвидирована, организация переименована в Общество Макса Планка.

[4] Общество помощи немецкой науке было основано в 1920 году и занималось финансовой поддержкой выдающихся ученых и исследовательских проектов. Организация прекратила существование в 1945 году; в 1949-м была воссоздана, в 1951 году получила название Немецкое научно-исследовательское общество, нем. Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG.

[5] Программа получила такое название, поскольку штаб-квартира засекреченной службы Zentraldienststelle T4 (нем. Центральное бюро Т4), руководившей массовыми убийствами, находилась в Берлине по адресу Тиргартенштрассе, 4.

[6] Имперский научно-исследовательский совет (Reichsforschungsrat), был создан в 1937 году при министерстве образования для централизованного управления всеми фундаментальными и прикладными научными исследованиями.

[7] V появилась из слова Vergeltung, нем. «возмездие».

[8] Иногда к ним добавлялась пятая «Д» — демонтаж всех сохранившихся объектов германской промышленности.

[9] Годесбергская программа — политическая программа СДПГ, принятая на съезде в городе Бад-Годесберг и действовавшая в 1959–1989 годах. Ее появление ознаменовало существенное изменение курса партии, благодаря которому СДПГ значительно повысила свой рейтинг и стала «народной партией».

[10] Карл фон Осецкий (1889 — 1938) — немецкий журналист, писатель и пацифист. Главный редактор демократического и антимилитаристского журнала «Вельтбюне». На следующий день после поджога Рейхстага, 28 февраля 1933 года журнал был запрещен, а Осецкий арестован и отправлен в концентрационный лагерь Зонненбург. В 1936 году ему была присуждена Нобелевская премия мира, которую Осецкий так и не смог получить: он умер от туберкулеза и последствий непосильного лагерного труда.

[11] См. Philip Ball, Serving the Reich: The Struggle for the Soul of Physics under Hitler (2014).

[12] См. Ruth Lewin Sime, Lise Meitner: A Life in Physics, University of California Press, 1997.