Восемнадцатый очерк из цикла «Создатели» посвящен Ильи Романовичу Пригожину, лауреату Нобелевской премии по химии, одному из создателей новой науки — неравновесной термодинамики. Он родился в Москве. Почти всю жизнь прожил в Брюсселе. Был профессором Свободного университета Брюсселя и Техасского университета в Остине. Совместно с RASA (Russian-American Science Association) T-invariant продолжает публикацию серии биографических очерков «Создатели».

В 1982 году в своей Таннеровской лекции Пригожин, уже Нобелевский лауреат и всемирно признанный ученый, вспоминая Гомера, говорит: «У Одиссея есть выбор… ему повезло, и он может выбирать между бессмертием — навсегда остаться любовником Калипсо — и возвращением к людям, а в конечном итоге — к старости и смерти. И все же он выбирает время вместо вечности, судьбу человека вместо судьбы бога». (1)

В терминах Пригожина остров Калипсо — это точка бифуркации. Точка, из которой открывается будущее, точка, в которой состояние системы, зависит от малейших возмущений — флуктуаций. Для Одиссея такой флуктуацией, которая выбила его из состояния блаженного покоя, стала тоска по родной Итаке. И он выбрал необратимое время.

Рожденный в точке бифуркации

https://yandex.ru/archive/catalog/06731bc8-5dd3-45da-8829-f492beafbcab/150

В своей автобиографии, написанной по-французски для Нобелевского комитета, Пригожин пишет: «Я родился в Москве 25 января 1917 года — за несколько месяцев до революции. У моей семьи были сложные отношения с новым режимом, и поэтому мы покинули Россию еще в 1921 году. Несколько лет (до 1929 года) мы жили в качестве мигрантов в Германии, прежде чем навсегда остались в Бельгии. Именно в Брюсселе я учился в средней школе и университете. Я получил бельгийское гражданство в 1949 году. Мой отец, Роман Пригожин, умерший в 1974 году, был инженером-химиком Московского политеха. Мой брат Александр, родившийся на четыре года раньше меня, изучал, как и я сам, курс химии в Свободном университете Брюсселя».

В тот момент, когда родился Илья Пригожин, Россия уже закипала, постепенно приближаясь к точке бифуркации, выход из которой был непредсказуем. Небольшие события (флуктуации) сделали ход вещей необратимым. А ведь еще буквально несколько лет назад все выглядело таким стабильным. Семья Пригожина была очень неплохо устроена и обеспечена.

Абрам Блох, опираясь на разговоры с Пригожиным, добавляет некоторые подробности к краткому рассказу ученого: «Отец Ильи Романовича Пригожина, Роман Абрамович, окончивший химикотехнологический факультет Московского высшего технического училища, покидать послереволюционную Россию не собирался. Получив диплом инженера, он в 1913 г. организовал у Крестовской заставы, на самой окраине тогдашней Москвы, небольшой завод по производству лакокрасочных изделий. Там же, в самом конце Большой Переяславской улицы, обосновалась и семья молодого предпринимателя. Осенью 1918 г., когда по России прокатилась волна национализации, пригожинский заводик получил государственный статус и, с учетом сиюминутных нужд, был перепрофилирован на мыловарение. Директором его, как тогда практиковалось, назначили бывшего владельца. В 1921 г. начались аресты прежних фабрикантов. Чтобы не испытывать судьбу, отец семейства посчитал за лучшее переждать лихолетье в литовском Ковно (ныне Каунас)… Однако судьба распорядилась иначе. В 1922 г. семья Пригожиных переехала в Берлин, где обосновался один из братьев Романа Абрамовича, а в 1929 г. окончательно осела в Брюсселе. Переезд в Бельгию был связан с языковым барьером; родители так и не сумели вписаться в немецкую языковую среду. Поскольку мать Ильи Романовича с детских лет свободно владела французским, решили ехать в одну из франкоязычных стран. Бельгию выбрали как наиболее дешевую для повседневной жизни». (2)

Если отец Пригожина получил техническое образование, то мать, напротив, училась в Московской консерватории. По одним сообщениям, она была пианисткой, по другим — музыковедом. Пригожин пишет в автобиографии: «По словам моей матери, я мог читать ноты раньше, чем читать печатные слова». Блох дополняет: «Уже в трехлетнем возрасте Пригожин бойко играл на фисгармонии, купленной специально для него, и покушался на мамин рояль. В письме, которое я получил от Пригожина в 1981 г., он писал, что в первый приезд в родной город летом 1957 г. (Пригожин получил персональное приглашение от академика А. И. Опарина принять участие в Международном симпозиуме по проблеме происхождения жизни на Земле) еще застал свой дом на Большой Переяславской, впоследствии снесенный. В отцовской квартире продолжала жить двоюродная сестра с семьей. Зайдя туда, он сразу узнал сохранившиеся в доме рояль, фисгармонию и книги, стоявшие в отцовском дубовом шкафу. Увлечение музыкой продолжалось и в эмиграции. В Брюсселе его игра уже напоминала экзерсисы профессионала, и среди родных утвердилась мысль о его будущей концертной карьере».

В Брюсселе Пригожин учился на классическом (греко-латинском) отделении гимназии Иксель Атенеум. Он зачитывался философской литературой: «Творческой эволюцией» Анти Бергсона, сочинениями Дидро и Ницше. Родители, наслушавшись его очень аргументированных рассуждений, прочили ему карьеру адвоката. В общем, ничто не предвещало, что Пригожин выберет физику и химию (именно так — и физику, и химию, выбрать между ними, он так и не захотел, хотя Нобелевскую премию получил по химии).

Многолетний соавтор Пригожина Рене Лефевр пишет в воспоминаниях о своем учителе: «После среднего образования на греко-латинском отделении Иксель Атенеум он колебался, где какое высшее образование выбрать. Его интересовали история, археология и музыка. Но, наконец, в 1935 году, почти вопреки своим интересам, он поступил на факультет естественных наук Свободного университета Брюсселя. Много лет спустя он объяснил это решение с веселой улыбкой, назвав свои сомнения колебанием вблизи точки бифуркации (курсив — Рене Лефевра). По согласованию с родителями он подумывал стать юристом. Поэтому его заинтересовала психология — наука о поведении, но затем появилась химия, влияющая на поведение, а затем и еще более фундаментальная физика, объясняющая химию. От идеи стать юристом пришлось отказаться. Он решил изучать химию и физику параллельно — амбициозный проект, который он осуществил с необычайным успехом. В 1939 году Илья Пригожин получил дипломы по химическим и физическим наукам, опубликовал свою первую научную статью и лицензионную диссертацию, ставшую пятым томом в серии монографий, вышедших под руководством профессора Теофиля Де Донде — инициатора его исследований, великого ученого, который в самом начале XX века открыл Свободный университет Брюсселя для самых современных достижений физики». (3)

Пригожин в Нобелевской автобиографии приводит впечатлившие его слова Де Донде: «Математическая физика представляет собой чистейший образ, который природа может породить в человеческом сознании. Этот образ представляет собой настоящее произведение искусства. Он порождает некоторое единство, он правдив и обладает качеством возвышенности. Этот образ является для физической природы тем же, чем музыка является для тысячи шумов, которыми полон воздух». Нет, Пригожин не отказался от «чистейшего образа», но он так и не поверил, что «тысячами шумов» интересоваться не стоит, ведь без них музыки не будет.

Младший сын Пригожина — Паскаль — юристом все-таки стал, правда, уже в 90-ые годы. А сам Пригожин никогда не забывал о своем юношеском увлечении философией и гуманитарными науками, и это повлияло на всю его научную работу. Он всегда противился разделению наук на естественные и гуманитарные, и полагал, что они исследуют один и тот же мир, правда, с разных точек зрения.

В 1939 году Пригожин встал на путь, который выглядел прямым и безусловным. Он знал, что будет заниматься физикой и химией, а даже более конкретно — термодинамикой. Он уже добился первых результатов, и казалось, что дальше все пойдет только лучше и лучше. Но началась война, которая вполне могла не только приостановить его научные занятия, но и прервать его жизнь на самом взлете.

Хаос войны

10 мая 1940 года нацистская Германия вторглась в Бельгию, несмотря на ее нейтральный статус. 28 мая Бельгия капитулировала. Страна была оккупирована. Никакого серьезного сопротивления немецкой военной машине небольшое королевство оказать не могло. Союзники ничем ей не помогли.

Но дальше у оккупационных властей все пошло не так гладко. Генерал-губернатором оккупированной части Бельгии был назначен генерал вермахта, немецкий аристократ барон Александр фон Фалькенхаузен. Он как-то не очень спешил форсировать репрессии, в том числе и против евреев. Но насколько Фалькенхаузен был независимой и критически настроенной к Гитлеру фигурой стало ясно в 1944 году, когда он был арестован за связи с участниками антигитлеровского заговора и отправлен в концлагерь. Его освободили американские войска. В марте 1951 года Фалькенхаузена приговорили 12 годам заключения, но уже через несколько недель он был помилован и освобожден, после того, как были представлены свидетельства его личного участия в спасении многих евреев от депортации в лагеря смерти.

Сопротивление в Бельгии тоже было. Среди гражданского населения оно выражалось в саботаже и попытках спрятать евреев от депортации. Евреи получали поддельные паспорта. У семьи Пригожина такие паспорта тоже были, семья стала «русской». Евреев переправляли во Францию и укрывали, очень при этом рискуя, многие граждане Бельгии неевреи.

Бельгийцы совершенно не спешили «становиться первыми учениками». Хотя были и коллаборанты, а два бельгийских военных соединения участвовали в боях на Восточном фронте. Действовали и диверсионные группы. В Бельгии произошло уникальное событие — единственная за все время Холокоста успешная атака на поезд с депортируемыми евреями. Бойцы сопротивления отбили у охраны эшелон, который шел в Освенцим. Тогда было спасено около 200 человек.

Все это напрямую касается эпизода из жизни Ильи Пригожина, который, случись он не в Бельгии, а, например, в соседней Голландии, почти наверняка оборвал бы его жизнь. Свободный университет Брюсселя, где уже начал преподавать Пригожин, был закрыт после начала оккупации. Но Пригожин вопреки этому продолжал преподавать на подпольных курсах. И ему это какое-то время сходило с рук.

Блох, ссылаясь на слова Пригожина, пишет: «…летом 1943 г. Илья Романович с первой женой… все же оказался в нацистском концлагере. Собравшись отдохнуть на природе, он воспользовался любезным предложением друга семьи, бельгийского генерала, пожить на его пустовавшей загородной вилле. Хозяин не подозревал, что дом этот служил явкой для бельгийского подполья и находился под бдительным наблюдением гестапо. Вспоминая о том драматическом эпизоде длиною в десять недель, Пригожин говорил, что, по большому счету, спасением они были обязаны Сталинграду. После сокрушительного разгрома на Волге наиболее дальновидные нацисты поняли, что война проиграна, и тестю, опытному адвокату, удалось при содействии подпольщиков набрать требуемую сумму, выйти на нужных людей в гестапо и за взятку выкупить узников».

Рене Лефевр приводит несколько другую информацию о чудесном освобождении Пригожина и его жены: «Свою научную карьеру Илья Пригожин начал во время войны, ставшей причиной тяжелых, даже пугающих, личных событий. В 1943 году немцы арестовали его и Элен Болле, его будущую первую жену и мать его сына Ива. Их освобождения удалось добиться лишь через несколько недель благодаря многочисленным вмешательствам, в том числе со стороны королевы Елизаветы. Несмотря на эти трудные времена, Пригожину удалось взять на себя преподавательские обязанности и добиться прогресса в своих исследованиях: когда в 1941 году Университет сопротивлялся диктату оккупантов и закрыл свои двери, Пригожин оказал неоценимую услугу, участвуя в подпольных курсах для студентов. В период с 1940 по 1944 год он опубликовал не менее 21 научной статьи». (Рене Лефевр имеет ввиду бельгийскую королеву-мать (на 1943 год) Елизавету Баварскую (1876–1965). Она известна помощью еврейским семьям и после войны удостоена звания «Праведник народов мира». Так что ее вмешательство вполне реально, хотя другие подтверждающие это свидетельство источники найти не удалось.)

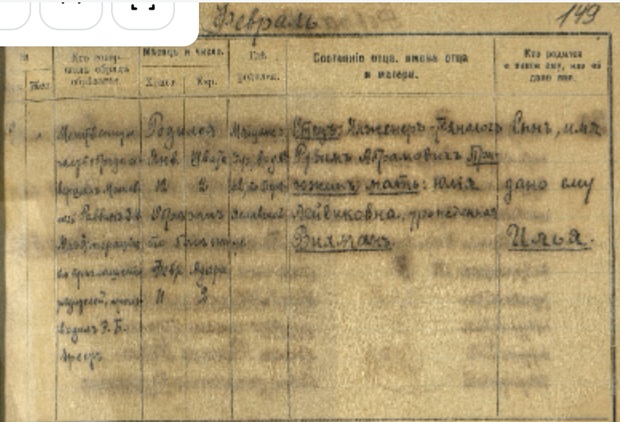

Участвовала ли в освобождении Пригожина королева, какую роль сыграл его будущий тесть, мы доподлинно не знаем. Как не знаем и того, вовсе ли случайно оказался Пригожин на этой злополучной вилле, и почему бельгийский генерал «не подозревал», что его загородный дом стал подпольной явкой. Но мы точно знаем, что согласно записи в метрической книге, 11 февраля (2 адара) 1917 года в Московской синагоге Пригожин был обрезан. При аресте задержанного раздевают. И результат обрезания не спрячешь. Или по каким-то совсем чудесным обстоятельствам не раздевают, а отпускают домой преподавать на подпольных курсах.

Объяснений у нас нет, хотя общее настроение немецких оккупационных властей, работавших над «окончательным решением еврейского вопроса» ни шатко ни валко, и позиция самого генерала Фалькенхаузена вполне могли сыграть такую роль, что следователи, занимавшиеся делом Пригожина, вдруг стали удивительно невнимательны и сговорчивы. Но то, что Пригожин был в шаге от смерти, кажется несомненным. Вот такая «точка бифуркации».

После войны Пригожин был награжден бельгийским правительством медалью Сопротивления. За свою жизнь он получил множество премий и наград, но эта была одной из самых дорогих.

Брак с Элен Болле был недолгим. А в 1961 году Пригожин в Варшаве встретил Марину Прокопович. Это была любовь с первого взгляда. Через два дня он попросил ее руки и получил согласие. Лефевр вспоминает, что они были удивительно дружной и очень счастливой парой. В 1970 году у них родился сын Паскаль. Свою нобелевскую биографию Пригожин заканчивает такими словами: «Работа теоретика напрямую связана со всей его жизнью. Я думаю, что требуется некоторый внутренний мир, чтобы найти путь среди всех последовательных развилок. Этим миром я обязан своей жене Марине. Я знаю хрупкость настоящего, но сегодня, глядя на будущее, я чувствую себя счастливым человеком».

Ненастоящая наука

Когда Гераклит сказал: «Нельзя два раза войти в одну и ту же реку», другой мудрый грек — Кратил — его поправил: «И одного раза нельзя войти в ту же реку». И это, конечно, справедливо. Все процессы, протекающие и вокруг, и в нас самих — необратимы, все состояниями — неповторимы. Но вот что странно: классическая наука этого не знает. Если в физической формуле изменить направление времени — физический закон не изменится. Но ситуация еще интереснее: когда физики и химики, в том числе Пригожин, все-таки начали заниматься необратимыми процессами, они встретили жесткое сопротивление и упреки в том, что они занимаются какой-то неполноценной наукой.

Рене Лефевр пишет о мотивах молодого ученого, который только начинал свой путь в науке: «Основная проблема в работах Пригожина сосредоточена вокруг двойственности, которая всегда существовала между двумя теоретическими описаниями: обратимым во времени описанием классической механики или квантовой физики Шредингера и описанием необратимой эволюции, предсказанной термодинамикой и ее вторым началом».

Лефевр приводит слова великого физика Макса Борна, которые Пригожин часто с иронией повторял: «Термодинамика является результатом внедрения невежества в физику». Пригожин так не думал. Он был убежден, что термодинамика задает слишком важные вопросы, чтобы ими пренебрегать.

Лефевр пишет о Пригожине: «Конструктивная роль необратимых явлений (самоорганизация) и понятие времени в физике являются двумя темами, которые доминируют в его работах. Их исследование потребует долгого и извилистого пути, но, как и в случае с извилистой дорогой к вершине перевала, с самого начала цель ясна и воодушевляет».

Надо отметить, что на работы Макса Борна по статистической физике Пригожин опирался в своих исследованиях и с благодарностью упомянул его в Нобелевской лекции. И можно вспомнить, что говорил о термодинамике Альберт Эйнштейн: «Теория производит тем большее впечатление, чем проще ее предпосылки, чем разнообразнее предметы, которые она связывает, и чем шире область ее применения. Отсюда глубокое впечатление, которое произвела на меня классическая термодинамика. Это единственная теория общего содержания, относительно которой я убежден, что в рамках применимости ее основных понятий она никогда не будет опровергнута». Это последнее замечание, добавляет Эйнштейн, приведено «к особому сведению принципиальных скептиков».(4) Эти слова Эйнштейна, конечно, большая поддержка любому ученому, который выберет своей темой «ненастоящую науку» — термодинамику.

В 1989 году, уже добившись серьезного внимания к своей работе у представителей «настоящей науки», Пригожин говорит: «Прежде всего спросим себя: почему именно сегодня в естествознании заговорили о нестабильности, тогда как прежде господствовала точка зрения детерминизма? Дело в том, что идея нестабильности не только в каком-то смысле теоретически потеснила детерминизм, она, кроме того, позволила включить в поле зрения естествознания человеческую деятельность, дав, таким образом, возможность более полно включить человека в природу. Соответственно нестабильность, непредсказуемость и, в конечном счете, время как сущностная переменная стали играть теперь немаловажную роль в преодолении той разобщенности, которая всегда существовала между социальными исследованиями и науками о природе».(5)

Реакция Белоусова-Жаботинского

Один из самых важных для исследований Пригожина экспериментов поставил не он и не его лаборатория. Советский химик Борис Белоусов в 1951 году исследовал цикл Кребса — важнейший внутриклеточный процесс, который отвечает за синтез АТФ, то есть по сути за всю энергетику клетки. Белоусов пытался построить неорганический аналог цикла Кребса. И он построил, но что-то настолько неожиданное, что физические и химические журналы просто не поверили его результатам.

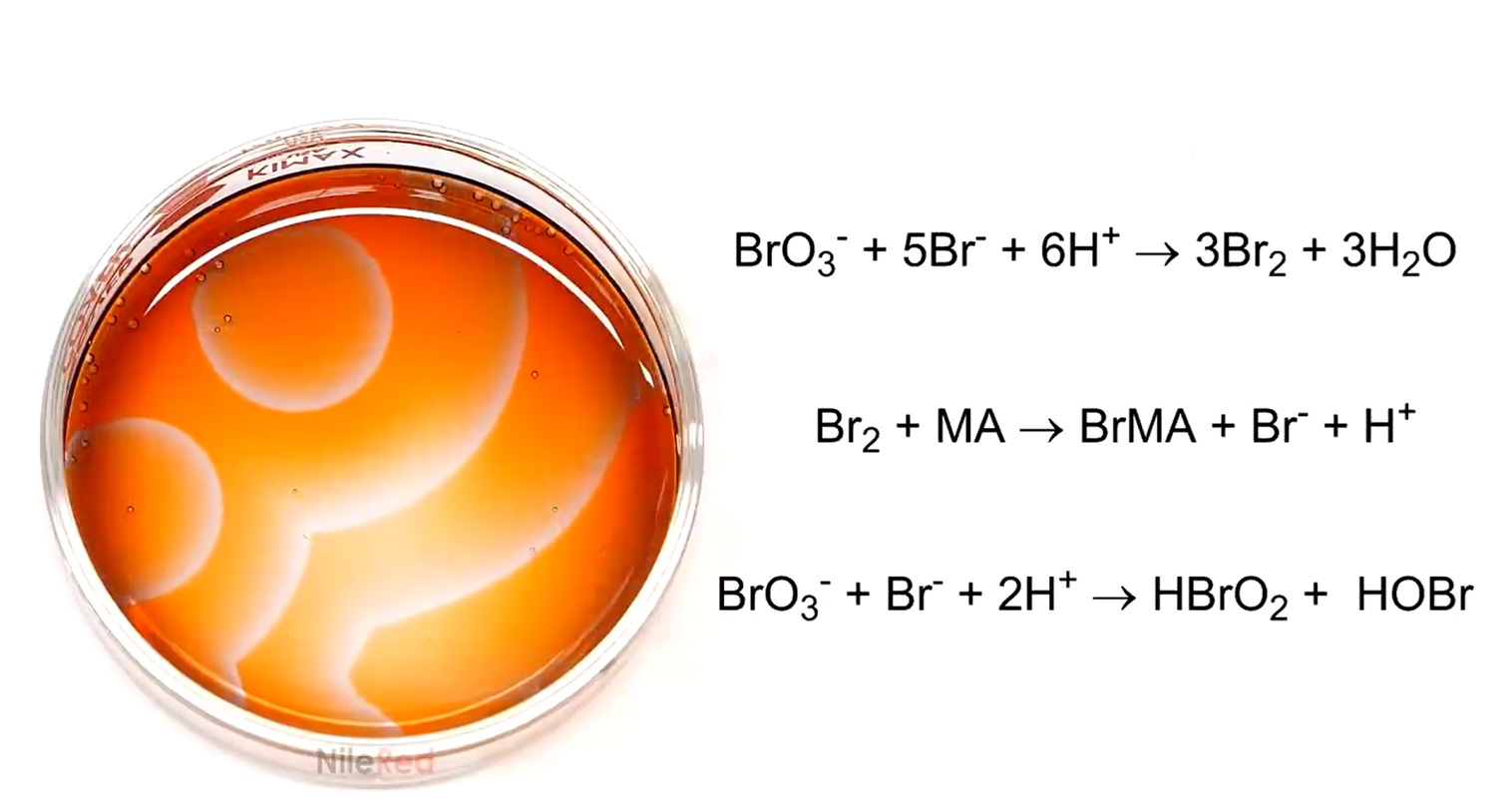

Белоусов создал то, что потом Пригожин назвал «химическими часами». Это был один самых ярких примеров самоорганизации. После того как Белоусов слил вместе реагенты (лимонную кислоту, бромат калия и ионы церия) раствор окрасился желтым. Это химика не удивило. Но потом раствор снова стал бесцветным, снова желтым и т.д. Цвет менялся пока шла реакция, и в растворе оставалась химическая энергия. Такое поведение раствора противоречило всему, что было на тот момент известно. И Белоусову просто не поверили. Ему удалось опубликовать только небольшую заметку о своей работе в медицинском издании.

Почти 10 лет спустя другой химик, Анатолий Жаботинский, воспроизвел реакцию Белоусова и показал, что это не было ошибкой, что действительно автоколебательный процесс идет. Результаты были опубликованы на этот раз в серьезных журналах и постепенно завоевали известность. Сегодня автоколебательная реакция Белоусова-Жаботинского — одна из самых знаменитых химических реакций. Существует множество ее вариантов и моделей. Ей посвящены тысячи исследований. Но это все было потом.

Физик Юрий Климонтович пишет в своих воспоминаниях: «Мы — студенты старших курсов и аспиранты — с горечью и недоумением наблюдали противостояние школы Ландау и школы Боголюбова… Удивляло и неприятие работ Ильи Пригожина — всесторонне одаренного человека, идеи которого стимулировали развитие нового научного направления – теории самоорганизации».(6)

Этот пример достаточно точно характеризует отношение «классических физиков» к ученым, занимающимся «ненастоящей наукой». Но у Льва Ландау и у Николая Боголюбова была еще и личная причина не любить Пригожина: его ученик, используя разработанные Пригожиным методы, решил задачу, с которой великие физики не справились.

Климонтович пишет: «И. Пригожин очень чутко реагирует на новые принципиальные достижения в науке и стремится к обобщенному пониманию явлений Природы. Я проиллюстрирую это на двух примерах». (Эти воспоминания опубликованы посмертно, но писались они, когда Илья Пригожин еще был жив).

Первый пример, который приводит Климонтович, связан с кинетическим уравнением Больцмана. В 1937 году была опубликована работа Льва Ландау, в которой на основе уравнения Больцмана был установлен вид кинетического уравнения для системы заряженных частиц. Но задача не была решена до конца. Ландау пришлось использовать довольно сильное огрубление на основе «физической интуиции». Следующим «подошел к снаряду» Николай Боголюбов. Он сильно продвинулся, но и ему удача не сопутствовала. Климонтович пишет: «Задача была решена лишь в 1960 году практически одновременно и разными способами: учеником И. Пригожина – Раду Балеску и английским физиком А. Ленардом. При этом Ленард напрямую решил интегральное уравнение Боголюбова для двухчастичной корреляционной функции, а Балеску использовал оригинальный способ, основанный на методе суммирования диаграмм, который был разработан Пригожиным и его учениками в Брюсселе. Таким образом, решение одной из принципиальных задач статистической теории неравновесных процессов в значительной мере основано на работах И. Пригожина».

Второй пример, который приводит Климонтович — это как раз химические часы. «…Пример характеризует быструю реакцию И. Пригожина на принципиально новые открытия в науке. Речь пойдет о знаменитой реакции Б. П. Белоусова… Впервые я услышал имя Б. П. Белоусова от И. Пригожина. В то время у нас в стране о реакции Б. П. Белоусова знали лишь очень немногие специалисты. Пригожин был восхищен результатом Б. П. Белоусова. Для него он служил ярким примером развиваемой им в то время теории самоорганизации в открытых системах, теории диссипативных структур. Лишь значительно позднее о реакции Белоусова и о других работах по изучению автоколебаний и автоволн при химических реакциях я узнал из доклада А. М. Жаботинского… И. Пригожин стал одним из основателей современной теории самоорганизации. Написанная им совместно с Г. Николисом книга по теории самоорганизации играла и продолжает играть заметную роль в развитии ряда новых научных направлений». Климонтович не указывает годы, когда он услышал от Пригожина о реакции Белоусова. Но складывается впечатление, что это было еще до работы Жаботинского: после того, как были опубликованы его работы, реакция получила название «реакции Белоусова-Жаботинского» или BZ.

Но более реалистичной все-таки выглядит другая версия знакомства Пригожина и его коллег с химическими часами. Лефевр пишет: «В июле 1968 года в Праге по случаю Пятого конгресса Европейской федерации биохимических обществ (FEBS) Бриттон Ченс организовал отдельную встречу «Конференция по биологическим и биохимическим осцилляторам», в которой смог принять участие русский химик Анатолий М. Жаботинский». Он и рассказал об автоколебательной реакции. И не только о периодической смене цвета раствора, но и о возникающих волнах концентрации, видимых невооруженным глазом. Брюссельские химики были восхищены.

Химические часы — это то, что искал Пригожин, но найти такой процесс не очень-то рассчитывал. Пригожин занимался другим явлением — ячейками Бенара. Они были открыты Анри Бенаром еще в 1900 году. Если на ровную сковородку налить чистое масло и разогреть, то в какой-то момент возникает «диссипативная структура» — регулярные шестиугольные клетки. Пригожин с коллегами построил теоретическое объяснение ячеек Бенара. Говоря словами Лефевра, это был пример «спонтанно конструктивного (самоорганизованного) поведения, примером которого является живая материя».

Но химические часы — это был настоящий прорыв. Пригожин и его ученики разработали одну из математических моделей, описывающих химические часы — знаменитый брюсселятор.

Пригожин дает этому явлению такое неформальное описание: «Примером возникновения новой пространственно-временной структуры могут служить так называемые химические часы — химический процесс, в ходе которого раствор периодически меняет свою окраску с голубой на красную. Кажется, будто молекулы, находящиеся в разных областях раствора, могут каким-то образом общаться друг с другом. Во всяком случае, очевидно, что вдали от равновесия когерентность поведения молекул в огромной степени возрастает. В равновесии молекула «видит» только своих непосредственных соседей и «общается» только с ними. Вдали же от равновесия каждая часть системы «видит» всю систему целиком. Можно сказать, что в равновесии материя слепа, а вне равновесия прозревает. Следовательно, лишь в неравновесной системе могут иметь место уникальные события и флуктуации, способствующие этим событиям, а также происходить расширение масштабов системы, повышение ее чувствительности к внешнему миру, и, наконец, возникает историческая перспектива, т.е. возможность появления других, быть может, более совершенных форм организации. И, помимо всего этого, возникает новая категория феноменов, именуемых аттракторами».(6)

Химические часы — это так называемый периодический аттрактор, но есть и другие — странные аттракторы. Пригожин пишет: «В странном аттракторе система движется от одной точки к другой детерминированным образом, но траектория движения в конце концов настолько запутывается, что предсказать движение системы в целом невозможно — это смесь стабильности и нестабильности. И, что особенно удивительно, окружающая нас среда, климат, экология и, между прочим, наша нервная система могут быть поняты только в свете описанных представлений, учитывающих как стабильность, так и нестабильность».(6)

Собеседник королей

Пригожин не был «кабинетным ученым», он был необыкновенно активным деятелем науки. Его карьера была стремительной. В 1951 году в возрасте 34 лет он стал самым молодым профессором факультета естественных наук и возглавил кафедру физической химии в своей alma mater — в Свободном университете Брюсселя. В 1959 году он был назначен директором Международных институтов физики и химии в Брюсселе, основанных бельгийском предпринимателем и филантропом Эрнестом Сольве. С 1911 года Сольвеевские институты проводят знаменитые конгрессы, в которых участвуют самые выдающиеся физики и химики. Пригожина приглашали многие ведущие университеты мира. С 1961 по 1966 год Пригожин преподавал в Институте ядерных исследований Энрико Ферми и на химическом факультете Чикагского университета. В 1967 году он был назначен профессором Техасского университета в Остине, где создал Центр исследований статистической механики и термодинамики, ныне носящий его имя.

с сыном Паскалем. 29 декабря 1992 г.

Король Швеции Карл Густав вручил ему Нобелевскую премию в 1977 году. Король Бельгии Бодуэн пожаловал Пригожину титул виконта и потомственное дворянство в 1989 году. Король Испании Хуан Карлос посвятил его в члены Королевской академии наук Испании. Пригожин был настоящим селебрити. И он это любил. Это давало ему возможность говорить о самом важном — о науке. Он написал несколько замечательных научно-популярных книг, которые увлекли наукой многих и многих молодых людей.

Свою нобелевскую биографию Пригожин начинает воспоминанием о словах литературоведа Жоржа Пуле: «Он предложил классификацию авторов по значению, которое они придают прошлому, настоящему и будущему. Я считаю, что в такой типологии моя позиция была бы крайней, так как я живу преимущественно в будущем. И поэтому написать этот автобиографический отчет, которому я хотел бы придать личный тон, не так уж и легко. Но настоящее объясняет прошлое». Наверное, так есть. Пригожин умер 28 мая 2003 года, но, кажется, для человека, живущего в будущем, и это событие просто еще одна точка бифуркации.

Текст Владимира Губайловского

Источники

(2) Блох A. М. «Встречи с И. Р. Пригожиным», «Природа», 2004, № 2.

(4) Эйнштейн А. Собр. науч. трудов М.: Наука, 1967. Т. 4, стр. 270.

(5) Prigogine I. The philosophy of instability. — «Futures», 1989, р. 396—400.

Русский перевод: «Вопросы философии», 1991, № 6, стр. 46-52.