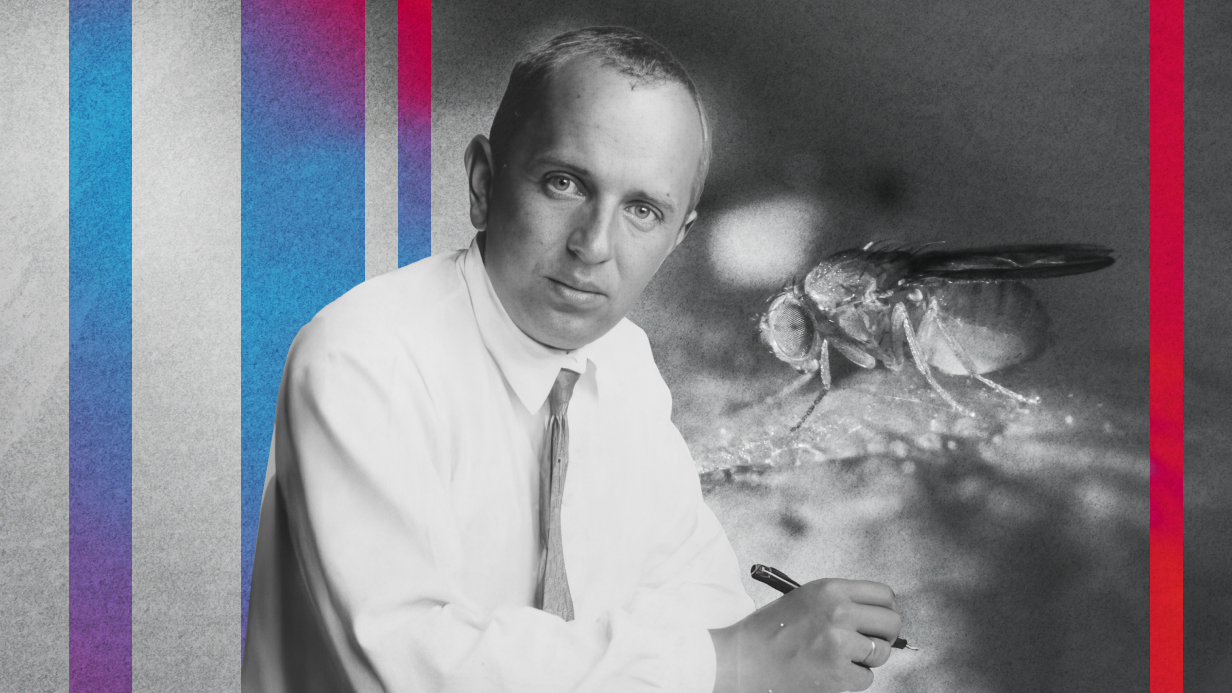

Девятнадцатый очерк из цикла «Создатели» посвящен Феодосию Григорьевичу Добржанскому — выдающемуся генетику и эволюционисту. Он родился в городе Немирове в Украине. Работал в знаменитой лаборатории Томаса Моргана в Калтехе. Был профессором Колумбийского и Рокфеллеровского университетов. Совместно с RASA (Russian-American Science Association) T-invariant продолжает публикацию серии биографических очерков «Создатели».

Королева генетики

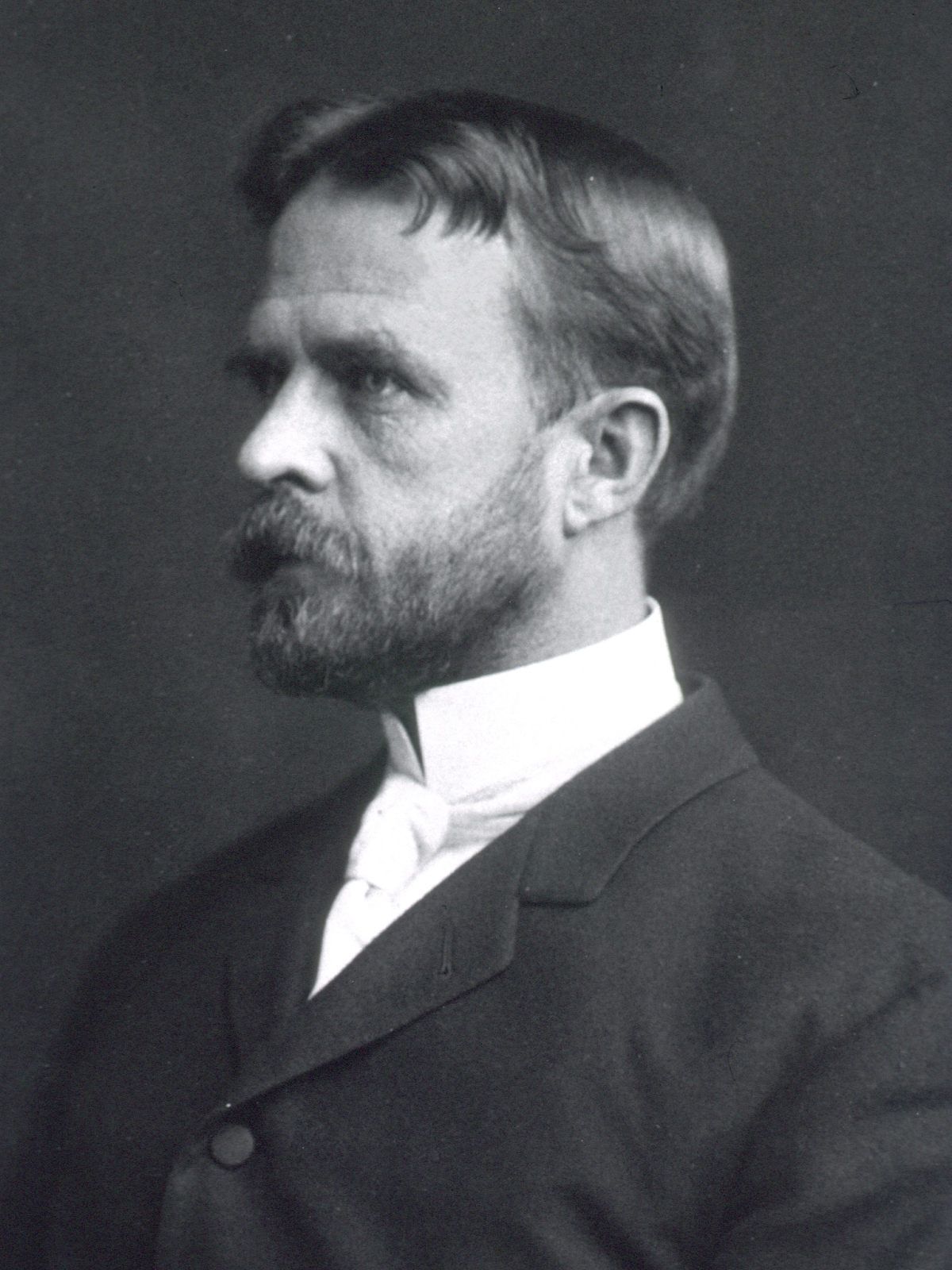

Томас Хант Морган был человек скупой и прагматичный. Но оказывается, такие качества иногда благотворны для ученого. Скупость приводит к рациональным тратам, а прагматичность требует получить результат быстро. А если у вас еще великий талант биолога, невероятная интуиция и к вам благосклонна фортуна, то можно сделать не какое-то одно открытие, а перевернуть науку, как и случилось с Морганом.

Морган родился в 1866 году, когда в очередном томе «Трудов Общества естествоиспытателей Брюнна» была опубликована работа монаха-августинца Грегора Менделя «Опыты над растительными гибридами». На публикацию почти никто не обратил внимания. Но ее время пришло. В 1900 году сразу три ботаника «переоткрыли» законы Менделя: голландец Гуго де Фриз, немец Карл Корренс и австриец Эрих Чермак. Все они отправили рукописи своих работ в один журнал — «Известия Германского ботанического общества», и все цитировали статью Менделя за 1866 год. Так с началом XX века началась генетика. Морган был к этому времени уже известным специалистом по регенерации и эмбриологии, но экспериментальные возможности исследования этих очень трудных областей были весьма ограничены. И Морган резко сменил тему. Он стал генетиком. Может быть, вообще первым профессиональным генетиком в истории науки.

Его необыкновенной удачей стал выбор модельного организма. И выбор этот во многом был сделан как раз из-за скупости и прагматичности Моргана. Он искал максимально простой и дешевый организм. И выбрал дрозофилу (Drosophila melanogaster): ее можно было массово разводить даже при ограниченных лабораторных ресурсах. Она непритязательна, плодовита, у нее короткий жизненный цикл (10–14 дней от яйца до взрослой особи), явный половой диморфизм и всего 4 пары хромосом. Когда в 1909-1910 годах у лабораторной дрозофилы спонтанно проявились первые мутации («белые глаза») стало ясно: этот организм идеально подходит для исследования.

И уже в 1913 году сотрудник лаборатории Моргана 22-летний аспирант Альфред Стертевант построил первую карту генов дрозофилы. Это открытие осталось немного за кадром и имя Стертеванта мало кому известно, кроме историков науки. Его заслуженная слава досталась Моргану. (1)

А между тем это был прорыв. Конечно, сегодня можно сказать: «А чё такого?» Ну да, секвенируй ДНК и все перед тобой, как на ладони. Но нельзя забывать, что первые генетики почти ничего не видели. Их световые микроскопы показывали хромосомы на пределе разрешающей способности. Стертевант работал практически вслепую, ориентируясь в основном на фенотип дрозофилы после скрещивания. Вот здесь ему очень помогли простота и скорость жизни модельного организма. И он оценил расстояние между генами на X-хромосоме дрозофилы. (См. Генетические карты хромосом. БРЭ)

Несмотря на огромный прогресс биологии и генетики, дрозофила и сегодня остается важнейшим модельным организмом. Когда 15 июня 2025 года иранская ракета уничтожила корпус Института Вейцмана (Реховот, Израиль), журнал Science расспросил ученых об их научных потерях. Нейробиолог Орена Шульдинер сказал: «Моя лаборатория погибла» и назвал главную утрату: 2000 тщательно выведенных трансгенных линий дрозофилы.

А в 1900 году, когда были опубликованы три статьи, переоткрывшие законы Менделя, родился человек, которому предстояло сделать очень многое и в генетике, и в теории эволюции, который долго и плодотворно работал с Морганом и Стертевантом. Это — Феодосий Добржанский.

Божья коровка на берегу Днепра

Феодосий Григорьевич Добржанский родился 25 января 1900 года (12 января по старому стилю) в городе Немиров Подольской губернии.

Его отец Григорий Карлович Добржанский (10 января 1862 – 10 января 1918, обе даты по старому стилю) принадлежал к древнему шляхетскому роду Добржанских (Добжанских) герба Сас (это один из древних гербов польской шляхты). Его дед Казимир Юрьевич и отец Карл (Кароль) Казимирович – шляхтичи Киевской губернии. После участия Карла Казимировича в польском восстании 1863 года земля у него была конфискована, а сам он выслан на 20 лет в Каргополь Олонецкой губернии, в результате чего семья (жена – из графского роды Тышкевичей герба Лелива — и дети, из которых годовалый Григорий был пятым и, вероятно, младшим) осталась практически без средств к существованию. Первоначально семья была католической, но перешла в православие, когда Григорий был ребенком. Он получил высшее, но не университетское образование и преподавал математику в немировской гимназии. (2)

Мать Добржанского — София Васильевна Войнаровская (10 января 1864 – 22 мая 1920) происходила из рода украинских православных священников. Она приходилась правнучкой священнику (сначала униатскому, а потом православному) Андрею Григорьевичу Достоевскому (1756 – ок. 1820) — деду Федора Михайловича Достоевского.

Феодосий был поздним и очень желанным ребенком. Его родители даже предприняли паломничество и посетили несколько святых мест с молитвами о ребенке. Когда он родился, Софии было 36 лет. По меркам того времени — это почти чудо. Семья была религиозная и будущий ученый всю свою жизнь был глубоко верующим человеком.

В 1910 году семья переехала в Киев. Здесь, как сообщает Феодосий Добржанский, из-за несчастного случая его отец оказался полупарализованным и был вынужден оставить преподавание, получив только половину пенсии. Они жили бедно. В том же 1910 году Феодосий пошел учиться в 6 киевскую гимназию. Его мать дала ему домашнее догимназическое образование по всем предметам кроме немецкого. На репетиторов денег, вероятно, не было.

В 15 лет Добржанский прочел «Происхождение видов путем естественного отбора» Чарлза Дарвина. Это не самая простая книга, особенно для юноши в самом начале поприща. Но жизнь его была предопределена. Он принял выводы Дарвина, но в полном соответствии с максимой Декарта, поставил их под сомнение. И всю жизнь искал доказательства.

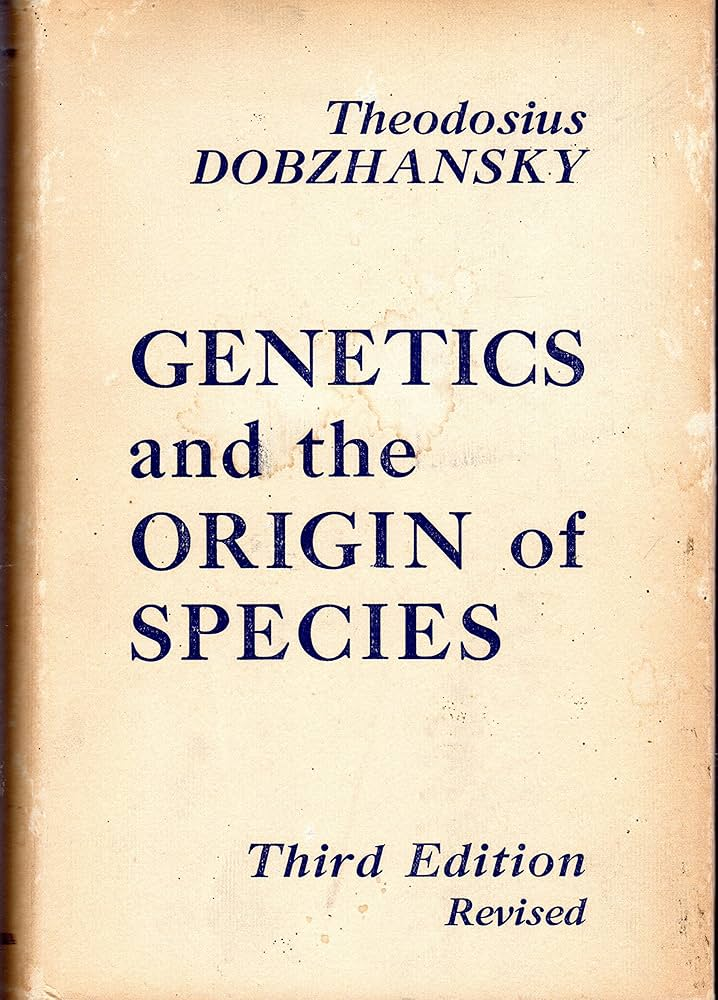

Член-корреспондент РАН биолог Илья Захаров в своей статье о Добржанском (3) сравнил его с Владимиром Набоковым. И действительно параллелей оказывается неожиданно много. Они родились с интервалом менее чем в год в Российской империи (Набоков старше на 9 месяцев). Оба в юности увлеклись бабочками. Оба добились успеха в Америке. Обоих сделала знаменитыми главная книга: у Набокова — это «Лолита», у Добржанского — «Генетика и происхождение видов» (Genetics and the Origin of Species).

Набоков был не только великим писателем, но и профессиональным энтомологом, всю жизнь занимавшимся систематикой бабочек и опубликовавшим с 1920 по 1976 — 25 научных работ. (4)

Но как же по-разному они относились к бабочкам и к природе. Для Набокова бабочка — это почти произведение искусства, что-то совершенное и потому застывшее. Он не верил, что случайности отбора, могут создать такую красоту. В «Даре» Набоков говорит о «магических масках мимикрии» бабочек, которые отбор объяснить не может. Он пишет о «невероятном художественном остроумии мимикрии, которая не объяснима борьбой за жизнь (грубой спешкой чернорабочих сил эволюции), излишне изысканна для обмана случайных врагов». (5)

Заглянем на сто лет вперед. В 2017 году был исследован геном бабочек Геликонид (Heliconius) и выделены три гена, отвечающие за окраску и рисунок на крыльях.

После того, как генетики с помощью CRISPR/Cas отредактировали геномную последовательность эмбриональной клетки бабочки и «сломали» ген optix — ген перестал экспрессировать белок, отвечающий за образование окрашивающего пигмента. Бабочки стали рождаться однотонные, красновато-бурые, растеряв чуть ли не всю свою красоту. Гены WntA и cortex также были отредактированы. Было показано, что именно они отвечают за рисунок на крыльях — «глазки» и линии. Оказалось, что все «невероятное художественное остроумии мимикрии» достаточно полно объясняется работой трех генов и их мутациями. «Чернорабочие силы эволюции» в целом справились.

Добржанский в 15 лет поверил, что отбор не только может создать «магические маски», он не может их не создавать. Это была аксиома, но Добржанского интересовало главное: как это делает отбор. Ответа у Дарвина он не нашел.

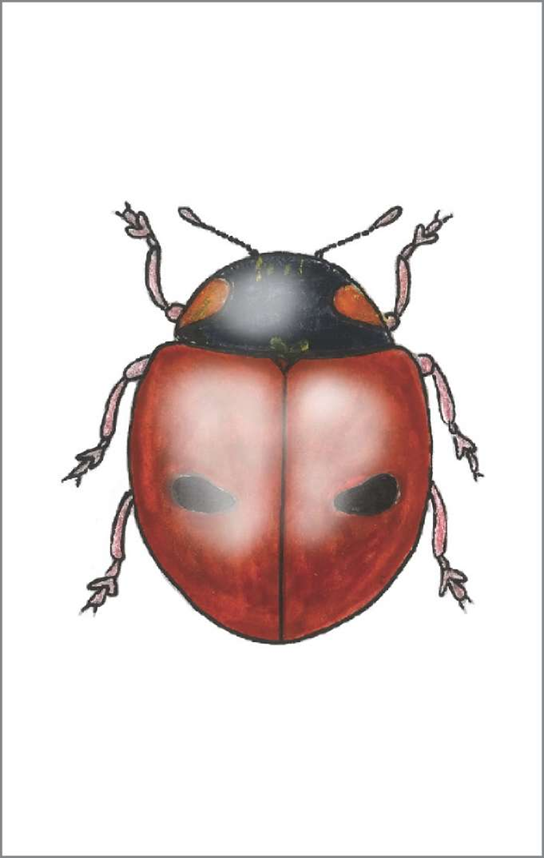

Еще гимназистом Добржанский познакомился с биологом Виктором Николаевичем Лучником (1892–1936), впоследствии ставшим известным энтомологом, специалистом по жукам-жужелицам. И Лучник предложил Добржанскому заняться божьими коровками. Ученику сопутствовала удача, он нашел и описал божью коровку Coccinella lutshniki (подвид Coccinella saucerottei) и назвал ее в честь учителя. Первая научная работа Добржанского вышла в 1917 году, это и было описание Coccinella lutshniki.

Еще гимназистом Добржанский посещал лекции в Киевском университете Св. Владимира. Он стал студентом физико-математического факультета (естественного отделения) в том же 1917 году и окончил его в 1921. Зимой 1916-1917 жить стало совсем трудно. Чтобы как-то помочь семье, Добржанский пошел работать на энтомологическую станцию. Видимо, что-то он уже умел. Там он познакомился с профессором зоологии Сергеем Ефимофичем Кушакевичем (1878—1920), и профессор пригласил гимназиста к себе в лабораторию. Уже будучи студентом, благодаря Кушакевичу Феодосий познакомился с Владимиром Вернадским, который перебрался в Киев из Петербурга, поскольку в Петербурге климат стал нездоровый.

В университете Добржанский не только учился, но и преподавал общую биологию на рабфаке. Нельзя не отметить, что интеграция Добржанского в научное сообщество, причем на самом высоком уровне, происходила стремительно.

Днепровская биостанция была организована в 1907 году в урочище Черторой на Трухановом острове. В 1919 году Кушакевич перенес ее немного выше от Киева по течению Днепра в район села Староселье (урочище Гористое). Биостанция занимала «две трети дома лесничего (будущего тестя Добржанского)» (6). В общем, юноша встретил на биостанции не только почтенных профессоров и захватывающую научную работу, но и прекрасную дочь лесника — Наталью Сиверцеву. Правда, брак они заключили позднее — в 1924 году.

Когда 5 февраля 1919 года в Киев вошла Красная армия, Кушакевич и Вернадский почли за лучшее переселиться на биостанцию. Добржанский, оставшийся в Киеве, доставлял им продукты и новости. Мобилизации в Красную армию он избежал лишь потому, что ему не хватило 12 дней до призывного возраста, а в Белую – потому что с помощью знакомых устроился санитаром поезда Международного Красного Креста.

Работа у Кушакевича позволяла Добржанскому жить в доме для преподавателей. Здесь он оказался в одной квартире с цитологом Григорием Андреевичем Левитским (1878–1942). Если знакомство с Лучником помогло становлению Добржанского-биолога, то Левитский был хорошо знаком с работами генетиков. Он выпустил в 1924 году в Киеве руководство «Материальные основы наследственности». В журнале «Природа» в 1919 и 1922 годах Добржанский прочел сделанные петроградским профессором Ю. А. Филипченко обзоры хромосомной теории наследственности Моргана. Знакомство с Левитским и обзоры Филипченко произвели на юношу сильное впечатление, и он решил специализироваться в области генетических основ изменчивости и видообразования. Так он открыл для себя науку, которой посвятил всю свою жизнь.

В 1918 году умер давно и тяжело болевший отец Добржанского. Но это была только первая из трагических потерь. Приведем отрывки из двух писем Добржанского Вернадскому.

Ф. Г. Добржанский – В. И. Вернадскому

6 мая 1921. Киев

За время, в течение которого мы с Вами не видались, я пережил много бед: особенно несчастным для меня оказался 1920 год. В IX.1919 я санитаром в поезде отправился в Одессу, где пробыл до 25 января (день сдачи Одессы частям Красной Армии). В начале II.1920 я выехал из Одессы и с громадными приключениями и трудностями более двух недель пробирался в Киев. В Киеве я застал больную мать; она скоро поправилась, но в марте я заболел сыпным тифом, и он осложнился воспалением кишок. Поднялся я в начале мая, когда и получил предложение быть заместителем ассистента в Политехническом институте. Это предложение я принял и был там до Х.1920, а теперь вновь состою ассистентом. Но 22.V меня постигло самое большое несчастье: умерла моя мать. Настал голод, который мне пришлось переносить, не оправившись от тифа. Накануне Нового года я получил ужасное известие о смерти Сергея Ефимовича Кушакевича. (Кушакевич умер в Одессе от тифа — В.Г.) Тем не менее я все это время занимался зоологией: она одна дала мне силы пережить все то, что я перенес. Получились кое-какие результаты: кое-что я напечатал, кое-что готово для печати; сделал много наблюдений. Был бы страшно Вам благодарен, если бы Вы не отказались написать мне пару слов. Общение с Вами было бы для меня прямо неоценимо. Я часто с удовольствием вспоминаю дни, проведенные с Вами в Староселье. Нет ли у Вас темок для интересующих Вас биологических исследований? Не интересно ли Вам произвести какие-либо наблюдения в окрестностях Киева? Или собрать какой-либо материал? Пишите!..

Ф. Г. Добржанский – В. И. Вернадскому

7 февраля 1922. Киев

…Вы спрашиваете, не согласен ли я принять участие в предполагаемой экспедиции в Монголию. На этот вопрос могу ответить следующим образом: не только в Монголию я согласен ехать, но поеду в любую экспедицию, куда бы она не направлялась, кроме разве полярных стран. Буду считать это величайшим счастьем, потому что до сих пор мог только мечтать о подобном путешествии. Относительно условия уметь стрелять из винтовки, то пока этому условию я не удовлетворяю, потому что никогда ее не держал в руках; но ведь это пустяк: если ехать можно, то я перед отъездом из Киева за две недели научусь стрелять, а к этому я имею возможность полную. В течение минувшего года я работал непрерывно и усиленно. Чувствую, что в смысле работы я попал в ту область, где могу кое-чего добиться. Еще занимаюсь изучением философии – для натуралиста, кажется, полезно. (7)

Добржанский всегда был легок на подъем. Он говорил о себе, что у него есть «ген бродяжничества». Хотя в Монголию с Вернадским ему поехать не удалось, он потом участвовал и в экспедициях в Среднюю Азию, и особенно много путешествовал уже в США, когда он собирал для исследований диких Drosophila pseudoobscura. Тогда Добржанский объездил всю Северную Америку от Аляски до Мексики (даже нелюбовь к «полярным странам» его не остановила). Ему всегда было немного тесно и в лаборатории, и в рамках одной научной специализации.

Начиналась его научная жизнь. И он входил в нее хорошо подготовленным. На начало 1920-х у него уже была специализация (даже, пожалуй, две — систематика и генетика) и больше десятка научных публикаций, три из них вышли на немецком.

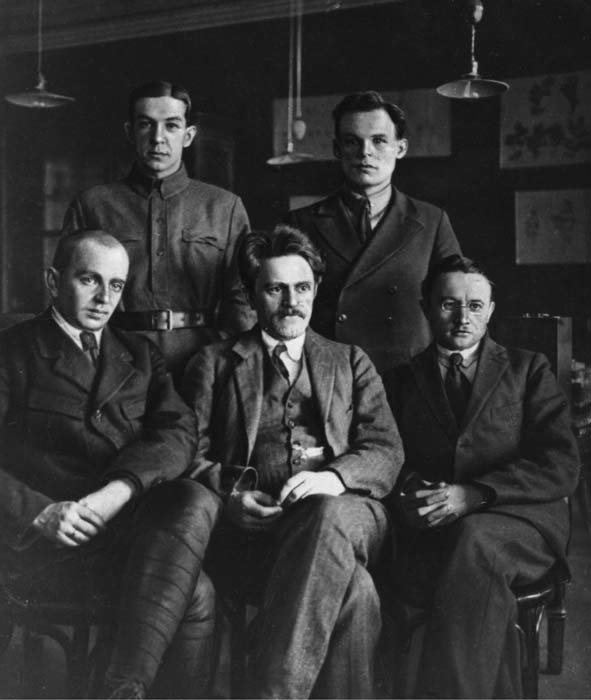

Морганист-зоотехник

Илья Захаров пишет: «Появившийся интерес к генетике привел Ф. Г. Добржанского в 1922 г. в Москву. Здесь в лаборатории С. С. Четверикова он смог получить первые лабораторные линии дрозофилы (незадолго до этого привезенные в СССР Г. Меллером). С дрозофилой Феодосий Григорьевич начал работать еще в Киеве, как бы продолжив на этом объекте одно из направлений своих исследований на божьих коровках: он изучал половой аппарат разных видов коровок как важный систематический признак, на дрозофиле была выполнена работа о половом аппарате различных мутантов. Рукопись именно этой статьи Феодосий Григорьевич привез в августе 1923 г. в Петергоф, в Биологический институт университета… и, вероятно, именно тогда Ю. А. Филипченко пригласил молодого энтомолога переехать в Петроград. К переезду в начале 1924 г. в Петроград–Ленинград Ф. Г. Добржанский был квалифицированным энтомологом, получившим подготовку и в области генетики – как теоретическую, так и практическую, в виде опыта работы с мутантными линиями дрозофилы».

Добржанский работал на кафедре генетики Ленинградского университета, которой руководил Филипченко с декабря 1923 года по декабрь 1927 года, и Филипченко был его непосредственным начальником.

Йитсе М. ван дер Меер в своей работе «Концепция естественного отбора у Феодосия Добржанского: ее развитие и интерпретация» анализирует научные взаимоотношения и общую работу Добржанского и Юрия Филипченко (1882—1930), с одной стороны, и научное общение Добржанского с Сергеем Четвериковым (1880—1959) — с другой. (8)

Добржанский и Филипченко тепло относились друг к другу и работали вместе, но не соглашались практически ни в чем. Филипченко был непосредственным руководителем Добржанского, но подчиненный не церемонился и критиковал начальника, не особо стесняясь.

Сергей Четвериков как раз в середине 1920-х опубликовал целый ряд работ по «теории баланса», объясняющей процесс видообразования. Взгляды Четверикова были Добржанскому близки. И он позднее в 1930-е обратился к теории во многом похожей на теорию Четверикова, но уже в интерпретации Сьюэлла Райта, автора «теории сдвигового баланса».

Филипченко периодически отправлял своенравного сотрудника в Среднюю Азию описывать киргизских лошадей, а вот к «зоотехнии» душа у Добржанского, ну, никак не лежала. Но Филипченко помог Добржанскому уехать в Америку в лабораторию Моргана.

Филипченко умер в 1930 году от менингита. И ему еще «повезло», если вспомнить о том, что случилось с «вейсманистами-менделистами-морганистами» в 1930-1950 годы в СССР, и какая судьба ждала Николая Ивановича Вавилова. В 1940 году он был арестован и приговорен к смертной казни, которую заменили 20 годами заключения. Вавилова пытали. Он умер от истощения в больнице тюрьмы № 1 Саратова 26 января 1943 года. Четвериков был арестован в 1929 году, когда приговоры еще были «вегетарианские», и ученого «всего лишь» выслали из Москвы. Он выжил, но его плодотворная работа была остановлена.

Ван дер Меер пишет: «Филипченко… предположил, что цитоплазматическое вещество (плазмон) определяет надвидовые признаки, тогда как хромосомные гены определяют видовые признаки. Это предположение возникло в его работах о полиплоидной пшенице, которая крупнее диплоидной. Поскольку виды различаются не по генотипу, а только по числу хромосом, Филипченко предположил, что разница в размерах должна быть обусловлена нехромосомными причинами. Следовательно надвидовые признаки наследуются неменделевским образом… Различение Филипченко цитоплазматического (неменделевского) наследования надвидовых признаков и хромосомного (менделевского) наследования видовых признаков подразумевало, что дарвиновская эволюция и менделевская генетика взаимно независимы».

Добржанский считал иначе, он полагал, что менделевская генетика является частью механизма эволюции, что внутривидовая и межвидовая изменчивость объясняются одним и тем же менделевским механизмом. Добржанский писал Филипченко, критикуя его теорию плазмона: «Если зародышевая плазма может соединяться подобно тому, как краситель соединяется с водой, то количество вариаций, присутствующих в популяции, размножающейся половым путем, должно уменьшаться вдвое в каждом поколении». Если это так, то мутации оказываются слишком медленными и малозначимыми для видообразования. Они просто не нужны. Этот взгляд на эволюцию Добржанский не принял.

В работе 1926 года Четвериков писал: «..в эволюционном развитии органического мира два процесса протекают параллельно, их пути иногда пересекаются, но они всё еще строго различны как по своим причинам, так и по вытекающим из них следствиям: один — это процесс дифференциации, расщепления, ведущий в конечном итоге к видообразованию (в его основе лежит изоляция); другой — к адаптации, к прогрессивной эволюции органической жизни, и его причина кроется в естественном отборе».

Ван дер Меер пишет: «Четвериков отделил видообразование от отбора. Отбор вызывает адаптацию, но не изоляцию и видообразование. Если видообразование еще и адаптивно, то это — случайное совпадение, просто оно происходило одновременно с эволюцией или следовало за ней. Добжанский отверг это, поскольку считал, что отбор является причиной видообразования, которое в свою очередь является шагом в эволюции».

Ван дер Меер называет позицию Добржанского «картезианской»: один «механистический» процесс объясняет все: и адаптацию, и видообразование, и всю эволюцию, и этот процесс — естественный отбор, который действует в пространстве мутаций, возникающих при менделевском наследовании. Все должно быть просто: «Бог не обманщик», как говорил Декарт («Deus non est deceptor»). Но то, что изоляция может играть важнейшую роль в видообразовании, Добржанский очень хорошо запомнил. И это ему помогло в дальнейшем. В декабре 1927 года Добржанский с женой отправились в Америку. Ему предстояло работать в лаборатории Моргана.

Даже краткий рассказ о теориях Филипченко и Четверикова показывает, насколько сложным был в 1920-е вопрос о связи генетики и эволюции. И надо было обладать суровой верой в отбор, чтобы построить первую синтетическую теорию. И эта вера у Добржанского была.

«Повелители мух»

В статье о работе Добржанского в знаменитой «Комнате мух» (лаборатории Моргана сначала в Колумбийском университете, а потом в Калтехе) Роберт Кёлер (Fly Room West: Dobzhansky, D. pseudoobscura, and Scientific Practice) пишет, что к середине 1920-х годов программа картирования генов Drosophila melanogaster была в значительной степени завершена, и перед группой встал вопрос о новых направлениях исследований. Именно в этот переломный момент в 1927 году в группу влился Феодосий Добржанский. Буквально через несколько месяцев в 1928 году лаборатория переехала из Колумбийского университета в Калифорнийский технологический институт. Моргана привлекли и щедрое финансирование, и возможность развернуть современную биологическую школу на западном побережье. Этот переезд совпал с началом нового этапа в истории группы — периода, когда классическая лабораторная генетика столкнулась с вызовами эволюционной биологии и популяционных исследований. И движущей силой этой новой темы во многом стал Добржанский.

В этот период группа состояла из нескольких поколений исследователей. Первое поколение представляли Альфред Стертевант (хранитель знаний о дрозофиле) и Келвин Бриджес (автор методики многих экспериментов и хранитель библиотеки мутатных линий). Второе поколение включало Джека Шульца, Джорджа Бидла и Добржанского, каждый из которых развивал новые направления исследований. Группа работала коллективно в общем рабочем пространстве, где шел постоянный и интенсивный обмен идеями. Большинство публикаций было написано в соавторстве.

Но коллективный стиль работы имел свою цену. «Моральная экономика группы» (выражение Кёлера) ограничивала личные амбиции участников, требуя лояльности к общим целям. Морган культивировал «культуру дефицита», он придерживал ресурсы и поддерживал равенство между сотрудниками. С этим были связаны постоянные жалобы на недостаток средств и ограниченные карьерные возможности. Добржанский был несколько обескуражен, когда обнаружил, что его кумиры постоянно жаловались друг другу на Моргана, но потом он понял, что такое поведение было способом справиться со структурными конфликтами, не разрушая продуктивную группу: во всем виноват Морган, но ему можно.

В 1928 году Добржанский услышал доклад Дональда Э. Лэнсфилда, и этот доклад произвел на него сильнейшее впечатление. Он пишет: «Lancefield нашел вещь, которой нет цены. Он нашел две расы Drosophila obscura (в дальнейшем переименована в D. pseudoobscura – И.З.), плодовитые inter se, но полубесплодные при скрещивании… Можно только пожалеть, что это нашел Ланцефильд, а не кто-либо другой. (Ну да, то есть «не я» — В.Г.) Этот мужчина порядочно глуп, и у меня даже такое представление, что он сам не понимает, что он держит в своих руках. А ведь междувидовая стерильность это – о!, нечто вроде драгоценного клада, пути к которому еще никто не знает. И если только этот орешек удалось бы разгрызть, то генетика видообразования была бы совершенно ясна». (9)

Оставим на совести Добржанского отзыв об уме коллеги. Скорее всего, дело вовсе и не в уровне интеллекта Лэнсфилда. Просто в отличие от Добржанского Лэнсфилд не был знаком с Четвериковым, и не знал, что по Четверикову с изоляции начинается видообразование. И когда Добржанский увидел, как мутация приводит к появлению стерильных гибридов и обмен генами между расами прекращается, у него закружилась голова. Это был менделевский механизм видообразования. Всё, буквально всё, сходилось. Но «орешек» надо было еще разгрызть. И Добржанский начал, не откладывая. Он чувствовал, что открытие близко, но «близко», это еще не значит, что оно состоялось.

Добржанский вспомнил про свой «ген бродяжничества» и пошел в поле. Оно оказалось от севера до юга западного побережья Северной Америки. Добржанский собирал D. pseudoobscura. Это был настоящий пир разнообразия, от которого лабораторные генетики, работавшие с чистыми линиями D. melanogaster, давно отвыкли.

Все шло хорошо, но была небольшая заминка. Добржанскому пора было возвращаться на родину в СССР. Он колебался, он вроде и хотел вернуться, и его уговаривал Вавилов, и хотел закончить работу, которая открывала просто удивительные перспективы. Добржанский просил Вавилова продлить ему командировку. Вавилов рисовал перспективы, которые откроются после возвращения в Советский Союз, настаивал, писал, что надо поднимать страну.

Читать их переписку тяжело. (10) Хотя известно, что Добржанский так и не вернулся, видно, что он вполне мог вернуться, сложись обстоятельства немного иначе. И его дальнейшая судьба была предрешена, и Вавилов мог стать невольной причиной несчастий, а, возможно, и гибели Добржанского.

Добржанский ищет оправдания и объяснения. Он пишет, что ему Америка «до зарезу надоела», но вот есть работа, которую надо закончить, а то бы он как только так сразу. Но он, наверняка, знал об аресте Четверикова, и точно знал от самого Филипченко, что того «ушли» из университета.

11 июня 1931 года Вавилов пишет: «Дела развертываются невзирая ни на какие трудности, наука нужна, но наука, обращенная к практическим запросам… Замкнуться в науку нельзя… Идет аспирант, которого надо учить; нужно быть чутким к тому, что делается в стране… Диалектическая методология – это только плюс, который позволяет не быть оторванным от запросов жизни… Единственное, что нужно – учесть критическое отношение к каждой книжке, усиленную борьбу с витализмом, баталию с механистами… Придется позаниматься, может быть, первое время популярной литературой» (11).

Можно представить себе какими глазами читал это Добржанский. В целом, понятно, что придется фильтровать каждое слово, что о D. pseudoobscura нужно забыть, что заняться придется зоотехникой, да еще и не очень понятно, где удастся устроиться на работу.

К счастью Добржанский оказался человеком очень трезвым. Он ответил: «К грусти вижу, что и на этот раз дело не вышло… Хуже всего то, что судя по Вашему письму, от меня потребовалось бы то, чего я не могу делать. В самом деле, для того, чтобы жить, мне потребовалось бы подрабатывать писанием. Это еще бы ничего, в конце концов, многие так живут. Но вот те требования о стиле и характере писания, о которых Вы говорите, делают для меня положение невозможным. С этим стилем я не знаком, а насколько знаком – чувствую себя не в силах ни его принять, ни даже под него подделываться. А к тому же, ясное дело, и лабораторию надо вести в том же духе. Значит, с первых же шагов – неприятности, унижения и прочее. Простите, Николай Иванович, если этим доставляю Вам неприятность… При всем моем уважении к Вам лично, при всем моем искреннем желании работать в Академии Наук, а не здесь (знаю, что в искренности этого желания многие сомневаются, но это их дело – я говорю, что думаю), вижу, что из этого ничего не выйдет. Если же чем-нибудь могу быть полезен здесь, то постараюсь быть. Как бы то ни было, никогда не забуду ни страны, ни того, чем ей обязан» (12)

Конашев пишет: «Остается добавить, что когда Н. И. Вавилов встретился с Ф. Г. Добржанским на VI Международном генетическом конгрессе, проходившем в 1932 г. в США, в Итаке, и им удалось на несколько минут освободиться от двух «ассистентов», сопровождавших Н. И. Вавилова повсюду, он прямо сказал Ф. Г. Добржанскому, чтобы тот оставался в США» (13).

Как сложилась бы судьба Добржанского, если бы он решил вернуться, мы не знаем, но сам Добржанский считал, что его ближайший друг в начале 1930-х Альфред Стертевант, который помог ему остаться в США и в конце-концов натурализоваться, спас ему жизнь. (Много помогал Добржанскому и хлопотал за него и Томас Морган).

А работа продолжалась, и Добржанскому буквально карта шла в руки: в первой половине 1930-х появилась теория сдвигового баланса Сьюэлла Райта, и примерно в те же годы Теофилус Пейнтер нашел политенные хромосомы у дрозофил. Скажем несколько слов об этих выдающихся открытиях, которые, с одной стороны, дали будущей синтетической теории Добржанского концептуальную рамку (Райт) и с другой — резко упростили сбор эмпирического материала (Пейнтер).

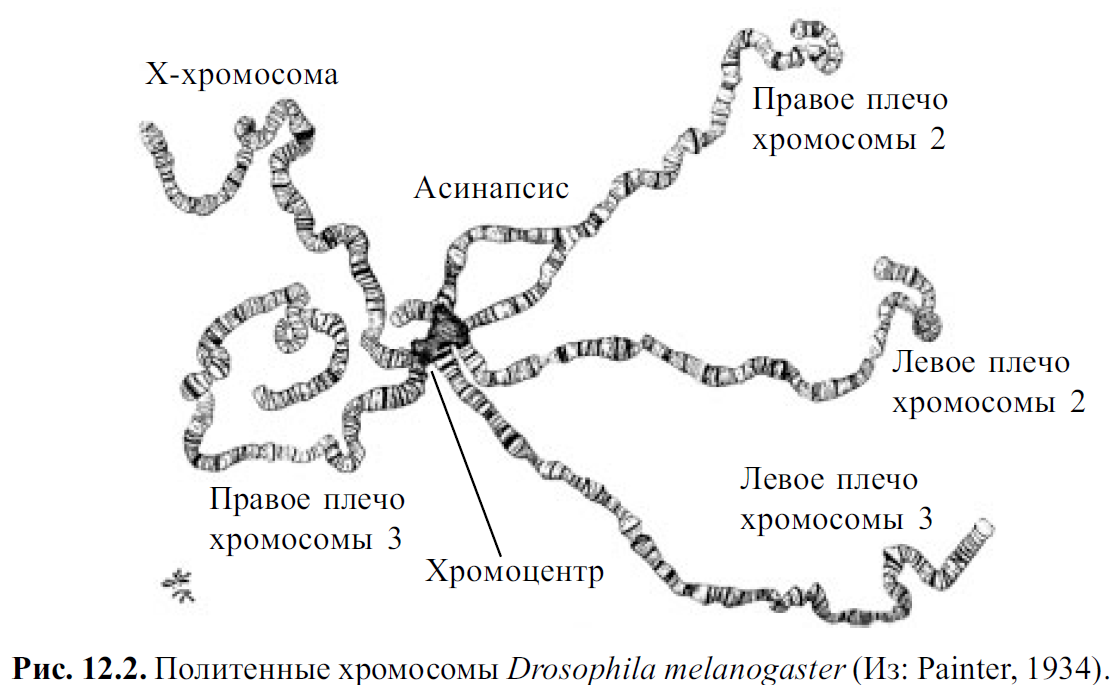

Политенные хромосомы были обнаружены французским цитологом Эдуардом-Жераром Бальбиани в 1881 году в слюнных железах личинок комаров. Бальбиани описал их как длинные шнуры, заполняющие все клеточное ядро. Но то, что это именно хромосомы, он не знал. Это доказал Пейнтер. Он картировал гены на этих хромосомах, взятых из слюнных желез дрозофилы. Политенные хромосомы образуются в результате многократных репликаций ДНК, но без последующего деления клетки. В результате одна хромосома может содержать от сотен до нескольких тысяч копий ДНК, сплетенных вместе. Кроме того, на политенных хромосомах есть темные и светлые полосы, которые как бы размечают всю нитку, и по ним можно видеть большие хромосомные перестройки — инверсии и транслокации, когда целые отрезки ДНК или переворачиваются в хромосоме, или перепрыгивают с одной хромосомы на другую. (Здесь мы для простоты немного отступили от исторической правды: нет, то, что ДНК хранит наследственную информацию, в 1930-е годы еще никто не знал). Добржанский собирал D. pseudoobscura и смотрел на перестройки политенных хромосом. И видел, как они работают. Это не требовало той тщательности и подготовки, к которой привыкли «повелители мух».

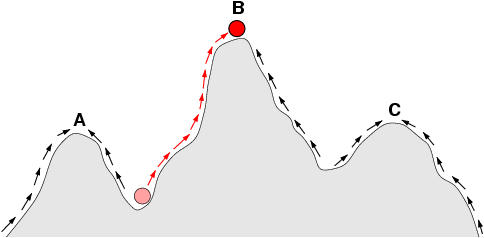

Сьюэлл Райт во многом шел тем же путем, что Четвериков, хотя о работах советского теоретика, вероятнее всего, ничего не знал. Примерно в те же годы, когда советский генетик, преподавал в школе математику, чтобы как-то прожить в ссылке, Райт строил свою теорию сдвигового баланса. Он отталкивался от той же идеи, что Четвериков — генного дрейфа. В любой популяции постоянно происходят мутации, но, как полагал Райт, чаще всего вредные. Если изменяются условия среды или происходит изоляция группы, адаптивность мутаций или их относительная частота тоже могут измениться. Тогда группа может сдвинуться с временного адаптивного пика и начнет спускаться в «долину» низкой приспособленности. (См. рисунок выше.) Здесь ее может «подхватить» отбор и вывести на новый, более высокий пик. Если новая адаптивная комбинация оказывается успешной, она может распространяться в другие популяции через миграцию, постепенно замещая менее приспособленные варианты. Добржанский использовал эту теорию для объяснения того, как хромосомные инверсии и транслокации в Drosophila pseudoobscura могут закрепляться и распространяться, создавая генетическую основу для видообразования. Теория Райта помогала Добржанскому понять, как популяции могут преодолевать «долины» низкой приспособленности между адаптивными пиками — проблему, которую не решал постепенный отбор.

В 1937 году Наркомат иностранных дел СССР отказал Добржанскому в продлении советского паспорта. А правительство США наоборот одобрило его натурализацию. И в 1937 году вышла книга «Генетика и происхождение видов», в которой Добржанский описал свое представление о том, как трудятся «чернорабочие силы эволюции»: естественный отбор, который действует в пространстве мутаций, возникающих при менделевском наследовании. Но теперь у Добржанского было много сильных аргументов в пользу своей теории. И эта книга принесла Добржанскому заслуженную славу. Что происходило в 1937 году в СССР мы помним.

Но триумф Добржанского был омрачен разладом среди «повелителей мух», который становился все более очевидным. Еще в мае 1936 года Добржанский получил очень лестное предложение от Техасского университета. Обсуждая это предложение с лучшим другом Стертевантом, Добржанский заметил, что тот хотел бы его отъезда. Это открытие неприятно удивило Добржанского и положило начало растущему разрыву между коллегами.

Конфликт усугублялся приближающейся отставкой Моргана. С 1936 по 1940 год группа находилась в состоянии неопределенности: было непонятно, кто ее возглавит. Стертевант был очевидным преемником, но Морган медлил с назначением, возможно, сомневаясь в административных способностях Стертеванта. Феноменальная продуктивность работы Добржанского с D. pseudoobscura и его быстрый рост как ученого создавали прямую конкуренцию Стертеванту, как лидеру группы. В 1936 году Добржанский стал полным профессором, его приглашали читать престижные лекции в Колумбийский университет. Стертеванта это огорчало.

В конце 1930-х годов Добржанский, сам того не осознавая, нарушил большинство правил моральной экономики группы. Он стал более агрессивно привлекать студентов к своему проекту, превращая их из независимых учеников группы в личных помощников. Его потребности в финансировании полевых работ росли, и он все более настойчиво требовал большей доли ресурсов группы и воспринимал недостаток поддержки как личное пренебрежение со стороны Моргана.

К концу 1930-х сотрудничество между Добржанским и Стертевантом прекратилось. Теплота и доверие уступили место настороженности. И в 1940 году Добржанский принял предложение Колумбийского университета. Единственное, о чем он жалел, — это калифорнийские горы и пустыни, которые стали частью его новой научной практики.

При свете эволюции

Когда вышла его знаменитая «Генетика и происхождение видов», Добржанскому было 37 лет. Он был молод и полон сил. Но именно эта работа стала пиком его карьеры. Он ее переиздал еще дважды (1941, 1951). Он ее перерабатывал и пересматривал. Он работал профессором зоологии Колумбийского университета (1940—1962) и Рокфеллеровского университета (1962—1971). В 1943 году был избран в Национальную академию наук США.

В принципе, у него все складывалось нормально. Но биология стремительно развивалась и не совсем в ту сторону, которая нравилась Добржанскому. Развивалась биохимия клетки и физические и математические методы исследования. Был открыт рентгеноструктурный анализ, структура ДНК, генетический код, электронная микроскопия. Созданы первые рекомбинантные белки и разработаны методы секвенирования. Наука стала другой. Добржанский все это видел, но немного со стороны. Может быть, ему просто не хватало той творческой атмосферы, которая была в лаборатории Моргана. Может быть, он был слишком хорошо адаптирован к работе «одиночки с микроскопом», и, когда изменились условия, так и не смог подняться на новый адаптивный пик.

Но самую свою знаменитую работу, прославившую его имя не только среди ученых, но и среди людей от науки достаточно далеких, Добржанский написал в 1973 году. Он опубликовал в журнале американских учителей биологии (14) небольшое эссе «Ничто в биологии не имеет смысла, кроме как в свете эволюции» (Nothing in Biology Makes Sense Except in the Light of Evolution).

Да, Добржанский говорит в ней о науке и о том, что, если из биологии «вычесть» эволюцию, останется груда разрозненных фактов. Но главная тема этой работы другая: без эволюции невозможно корректно помыслить Бога. Добржанский пишет: «Ф. Г. Госсе опубликовал книгу под названием «Омфал» («Пуп»). Главная мысль этой удивительной книги в том, что Адам, хотя у него и не было матери, был сотворен с пупком, и что ископаемые помещены Создателем туда, где мы сегодня их находим, – и это умышленный акт с Его стороны, чтобы создать видимость большой древности и геологических преобразований. Легко заметить губительный изъян в подобных взглядах. Это богохульство, обвиняющее Бога в мошенничестве. Это так же отвратительно, как и неоправданно». Deus non est deceptor.

Добржанский пишет: «Я креационист, и я эволюционист». Он настаивает на том, что Бог создал не готовый и неизменный мир, а сам эволюционный процесс. Творение началось не «4004 году до н.э., а 10 миллиардов лет назад» (так оценивался возраст Вселенной в 1973 году).

Добржанский умер от сердечной недостаточности 18 декабря 1975 года в Дэвисе, Калифорния.

Творение продолжается. И узоры на крыльях бабочек также прекрасны, как и глубокая мысль человека, объясняющего эти узоры при свете эволюции.

Примечания

(1) Sturtevant A. The linear arrangement of six sex-linked factors in drosophila, as shown by their mode of association. J. Exp. Zoology. 1913; (14):43-59. Но известность получила не она, а монография Т.Х. Моргана, А. Стертеванта, Г. Меллера, К. Бриджеса «The Mechanism of Mendelian Heredity» (1915) (Механизм менделевской наследственности). См. Музрукова Е. Б. Механизм менделевской наследственности (к столетию опубликования монографии «The Mechanism of Mendelian Heredity» группой Т.Х. Моргана). Вавиловский журнал генетики и селекции. 2015;19(2) 234-242. DoI 10.18699/VJ15.030)

(2) Воспоминания Феодосия Добржанского «В двух мирах», цит. по «Хроника рода Достоевских. Под редакцией И. Л. Волгина (Руководитель проекта). М.: Фонд Достоевского, 2012, стр. 141. В примечании указано, что брак Карла Добржанского и его супруги, не получил благословения отца невесты, графа Тышкевича, и семья жила относительно бедно. Но следует отметить, что принадлежность даже к столь древним и знатным польским родам, не играла важной роли в Российской империи.

(3) И. А. Захаров. Феодосий Григорьевич Добржанский – 110 лет со дня рождения. Вестник ВОГиС, 2010, Том 14, № 2 213.

(4) Биолог Николай Формозов пишет в статье о бабочках Набокова: «В. В. Набоков на протяжении многих лет с самого детства все свое свободное время посвящал бабочкам, точнее, их ловле или, как он говорил, «ловитве». Особую роль энтомологические путешествия и исследования бабочек сыграли в его первые годы жизни в США. Работа в музеях с коллекциями занимала у него до четырех дней в неделю, иногда по 14 часов в день. Набоков буквально изнурял себя энтомологическими штудиями, разработанный им оригинальный метод исследования рисунка крыльев бабочек столь трудоемок, что после него никто этим методом до сих пор не воспользовался… C 1920 по 1976 год Набоков опубликовал 25 статей и заметок по энтомологии начиная с многостраничных статей-монографий и заканчивая восторженной рецензией в шесть строк на свежий определитель, прочитанный в больнице за год до смерти». Николай Формозов. Возвращение Феба. «Новый мир», 2013, № 12.

(5) Как указал Александр Долинин в своих комментариях к «Дару», Набоков опирается в своих рассуждениях на работу кембриджского биолога Реджинальда Паннета (Reginald Crundall Punnett, 1875–1967) «Мимикрия у бабочек». Паннет, в частности, пишет об обитающей в Новой Гвинее редкой пяденице Papilio laglaizei (совр. название Chilasa laglaizei), которая имитирует обычного дневного мотылька Alcidis agathyrsus, и об африканском кавалере Papilio dardanus, который имеет «гарем различных супружниц [harem of different consorts (англ.)]», подражающих бабочкам более распространенных видов. Как и Набоков, Паннет отвергал дарвинистское объяснение мимикрии как защитного механизма в естественном отборе. «Дар» вышел в 1938 году, а «Генетика и происхождение видов» Добржанского — в 1937-м.

(6) Хроника рода Достоевского, стр.148.

(7) Хроника рода Достоевского, стр.151.

(8) The Concept of Natural Selection in Theodosius Dobzhansky: Its Development and Interpretation Jitse M. van der Meer. Redeemer University, Ancaster, ON L9K 1J4, Canada https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-65536-5_11

(9) Цитата по статье Захарова. Работа Лэнсфилда была опубликована в 1929 году. D. E. Lancefield. A genetic study of crosses of two races or physiological species of Drosophila obscura. Zeitschrift für induktive Abstammungsund, Vererbungslehre https://link.springer.com/article/10.1007/BF01847272)

(10) См. например, Страсти по Феодосию, или как и почему Ф.Г. Добржанский стал «невозвращенцем». М. Б. Конашев. Вавиловский журнал генетики и селекции, 2013, Том 17, № 1. У истоков академической генетики в Санкт-Петербурге. Ред. Э.И. Колчинский, К.В. Манойленко, М.Б. Конашев. Сост. М. Б. Конашев. СПб.: Наука, 2002.

(11) Цит. по. М. Б. Конашев.

(12) Цит. по. М. Б. Конашев.

(13) Конашев ссылается на книгу: Barbara Land. Evolution of a scientist: The two worlds of Theodosius Dobzhansky. New York, Crowell, 1973. P. 184. Это свидетельство вполне заслуживает доверия, автор книги много общалась с Добржанским, и он читал книгу.

(14) Nothing in Biology Makes Sense Except in the Light of Evolution. The American Biology Teacher 35: (March): 125—129.