Двадцатый очерк из цикла «Создатели» посвящен Софье Васильевне Ковалевской — выдающемуся математику, первой женщине в истории, ставшей профессором математики. Публикуем вторую часть очерка. Совместно с RASA (Russian-American Science Association) T-invariant продолжает публикацию серии биографических очерков «Создатели». Первая часть очерка опубликована здесь.

Невельский феминизм

В Петербурге Софья Ковалевская начала заниматься медициной. Она посещала лекции и лабораторию выдающегося физиолога Ивана Сеченова. Он ее встретил вполне благосклонно. Профессор физиологии И. Р. Тарханов в своей речи о Сеченове (8 декабря 1905) говорил: «Помнится мне, как сердечно приветствовал он в своей лаборатории талантливого, совсем юного математика — известную Софью Ковалевскую еще до ее отъезда за границу, видя в ней крупную научную силу, и открыл двери своей лаборатории для ее занятий».

Ковалевская могла бы пойти по пути Надежды Сусловой (сестры Аполлинарии Сусловой — возлюбленной Достоевского) и Марии Боковой (впоследствии жены Сеченова), — они защитили диссертации в Цюрихском университете, вполне официально. (А потом за ними последовали и многие другие русские женщины).

Вот только медицина Ковалевскую не очень-то заинтересовала. Лекции Сеченова были яркими, но «Анатомия — такая скука». А в 1869 году Софья Ковалевская написала сестре, что окончательно решила оставить медицину и заняться математикой.

Математике на том уровне, который был нужен Ковалевской, учили далеко не везде. Вероятно, она могла бы учиться у Пафнутия Чебышева, который ее знал еще совсем юной, но Санкт-Петербургский университет после короткого периода некоторых послаблений в начале 60-х к 1869 году был для женщин закрыт (Московский и не открывался). И в 1869 году Ковалевские и Анюта уехали в Европу. Сначала они приехали в Вену, но Ковалевская пробыла там недолго. В письме подруге Юлии Лермонтовой Ковалевская пишет, что в Вене дорого и нет той математики, которая ей нужна.

Ковалевская приехала в Гейдельберг осенью 1869 года. Но ее там не ждали. Первый, к кому она подошла, был Густав Кирхгоф. На просьбу слушать его лекции он едва ли не перепугался: «Нет, я ничего не могу разрешить, идите к ректору». Женщина, из России, учиться физике и математике? Вы, наверно, шутите. Но она не шутила. Она обошла многих профессоров с той же просьбой и получила такие же отказы, но в результате внесла в размеренную жизнь университета некоторое возмущение.

Состоялось заседание особой комиссии, которая постановила, что университет женщину допускать на лекции не разрешает, но профессора могут самостоятельно дать такое разрешение. Нет, она не была принята в университет, но лекции слушать она могла. Это была небольшая, но важная победа.

Если смотреть в перспективе, у Ковалевской все складывалось совсем неплохо, но трудно. Ковалевская действовала как небольшой, но крепкий ледокол, и путь она прокладывала не только для себя.

Вернемся к вопросу, который мы задали в первой части: когда Ковалевская выучила немецкий?

Елизавета Литвинова была одной из тех русских женщин, которые, вдохновившись примером Ковалевской, решились поехать в Европу получать образование. Литвинова училась в Цюрихском университете (там же, где Суслова и Бокова) и защитила диссертацию по математике в 1877 году. Потом она вернулась в Россию, преподавала математику в гимназии и весьма успешно (одна из ее учениц — Надежда Крупская — оставила о ней теплые слова; отметим, что Крупская тоже слушала математику — на Высших бестужевских курсах).

Литвинова написала одну из первых биографий Софьи Ковалевской — в 1892 году. В ней Литвинова пишет, что в 1866 году старшей сестре Сони — Анюте — врачи посоветовали для укрепления здоровья поехать в Швейцарию. Елизавета Федоровна с обеими дочерями последовала этому совету. Литвинова пишет: «На святках 1866 г. в Полибине получено было письмо от младшей Корвин-Круковской; она просила отца приехать к ним и привезти с собою Малевича с математическими книгами, говоря, что имеет желание заняться математикой. «Я с удовольствием согласился на эту поездку, — говорит Малевич, — и провел несколько счастливейших месяцев в путешествии с моими ученицами и их братом, моим учеником, в прелестной Швейцарии и Германии». В Швальбахе Малевич возобновил прерванные занятия с младшей Корвин-Круковской, которая в то время брала также уроки немецкого языка. Итак, родной язык матери был неизвестен ей до шестнадцатилетнего возраста». Только в 16 лет Соня наконец освоила и немецкий. И хотя она свободно говорила и писала на этом языке, предпочитала она французский, а позднее — шведский.

По словам Литвиновой, когда Малевич вернулся в Россию, дети Корвин-Круковских уже выросли, и его пригласил домашним учителем предводитель Невельского дворянства генерал-лейтенант Михаил Евреинов. Его дочь — Анна (Жанна) — подруга Анны Корвин-Круковской, вдохновленная примером Анны и Софьи Ковалевских, тоже уехала в Европу и стала первой русской женщиной доктором права Лейпцигского университета. Скромный Невельский уезд выглядит прямо-таки центром русского феминизма.

Но Софья Ковалевская постепенно становилась серьезной силой не только «невельского феминизма», но и европейского. Если Литвинову и Евреинову она скорее подбодрила своим примером, то первой русской женщине, ставшей доктором химии Геттингенского университета, — Юлии Лермонтовой — Ковалевская прямо помогла.

Когда Ковалевская слушала курсы в Гейдельберге, там работали два выдающихся ученых — физик Густав Кирхгоф (чьи лекции слушала Ковалевская) и химик Роберт Бунзен. С их открытием связана любопытная история. Философ Огюст Конт в своем «Курсе позитивной философии» (1842) писал, что мы никогда не узнаем химический состав звезд, — они слишком далеки от нас. Для него это был пример принципиально непознаваемого. Но буквально через пару десятилетий, в 1859-1860-х годах Кирхгоф и Бунзен разработали метод спектрального анализа: они показали, что каждый химический элемент при нагревании дает характерный спектр. Это позволило анализировать состав звезд по их свету. А в 1868 году (за год до приезда Ковалевской в Гейдельберг) во время солнечного затмения астрономы обнаружили в спектре Солнца линии неизвестного элемента, который назвали гелием. На Земле гелий нашли только через 20 лет. Но самого Роберта Бунзена эта история с Контом и открытием спектров, видимо, мало чему научила, — не с научной точки зрения, а, скажем так, с социальной.

Несколько позднее Карл Вейерштрасс пишет Ковалевской: «Бунзен, который, как я думаю, не знал, что ты стала моей ученицей, назвал тебя „опасной женщиной…» Он обозначил это таким фактом, о котором я очень хотел бы знать, передан ли он им в неприукрашенном виде. Он поклялся не брать в свои лаборатории женщин, особенно русского происхождения. Так и фрейлейн Лермонтову он не хотел взять к себе работать и даже не хотел слышать о ней. Тогда будто бы ты пришла к нему и стала так нежно его просить, что он не смог устоять, и изменил свое решение».

В общем, немного перефразируя мем из сериала «Игра престолов», можно сказать: «Ничего-то ты не знаешь, Роберт Бунзен». Мужчины неожиданно встретились с оружием, против которого они бессильны, это — «нежная просьба». И здесь не работают никакие «никогда». И рушатся социальные барьеры, казавшиеся незыблемыми. Будь ты хоть великий химик, хоть великий математик. Но, конечно, такая «нежная просьба» максимум, что могла обеспечить, — возможность начать работать, а вот дальше надо было демонстрировать талант и работоспособность, и русские женщины — и Литвинова, и Евреинова, и Лермонтова, и, конечно, сама Ковалевская, проявили свой потенциал в полной мере.

Ковалевская постепенно приобретала европейскую известность. Иэн Стюарт в очерке, посвященном ее жизни, пишет о гейдельбергском периоде ее жизни: «Ковалевские съездили в Англию, Францию, Германию и Италию. Владимир лично познакомился с Чарльзом Дарвином и Томасом Гексли, с которым заочно был знаком раньше. Софья, воспользовавшись своими связями, сумела встретиться с романисткой Джордж Элиот. В дневнике за 5 октября 1869 г. Элиот записала: «В воскресенье нас навещала интересная русская пара — месье и мадам Ковалевские: она очень хорошенькая, с приятным сдержанным голосом и речью, изучает математику… в Гейдельберге; он, любезный и умный, изучает, судя по всему, практические науки — особенно геологию». Философ и социал-дарвинист Герберт Спенсер, также присутствовавший в собрании, грубо заявил об интеллектуальной ущербности женщин. Ковалевская спорила с ним три часа, и Элиот отметила, что она «защищала наше общее дело достойно и храбро»».

Вейерштрасс

Ковалевская училась в Гейдельберге упорно. Она слушала 22 лекции в неделю. Лео Кенигсбергер и Кирхгоф разрешили ей посещать не только лекции, но и семинары. А Лео Кенигсбергер был учеником Карла Вейерштрасса.

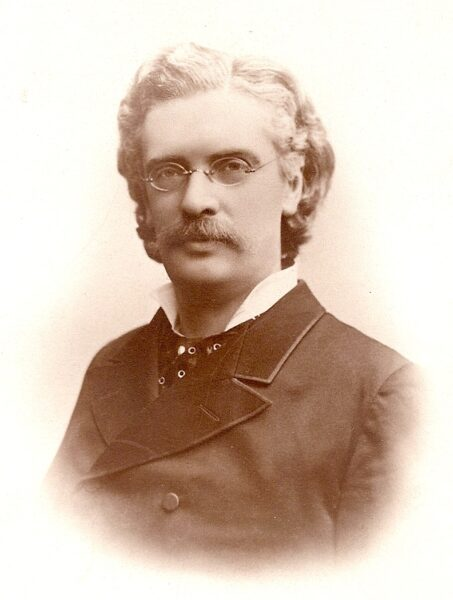

Не откажем себе в удовольствии привести здесь представление Карла Вейерштрасса, как его сделала в книге о Ковалевской Пелагея Кочина — академик АН СССР, выдающийся специалист по гидродинамике:

«Вейерштрасс принадлежит к великанам мысли, оставившим глубокий след в математике. Его имя знакомо всем, кто занимался теорией функций комплексного переменного; он дал логическое обоснование математического анализа, опирающееся на построенную им теорию действительных чисел; большое значение имеет разработанная им теория аналитических функций. С именем Вейерштрасса связаны многие разделы и теоремы математики: теорема Больцано—Вейерштрасса, теория эллиптических функций Вейерштрасса; в вариационном исчислении — исследование достаточных условий экстремума интеграла; в дифференциальной геометрии — геодезические линии и минимальные поверхности; в линейной алгебре — теория элементарных делителей; применение рядов в теории аналитических функций; теория аналитического продолжения; пример непрерывной функции, нигде не имеющей производной и т. д.» И это очень сжатый перечень.

Коротко говоря, Вейерштрасс изменил анализ, он не только сделал эту науку надежнее и глубже, но показал, как очерчивать границы применимости многих математических теорий и понятий. Больше века спустя фундаментальные результаты Вейерштрасса составляют основу университетского курса анализа. Вспоминая слова Ньютона, можно сказать, что Вейерштрасс — это тот «гигант, на плечах которого стоят» современные математики.

Ковалевская провела в Гейдельберге около года. Лео Кенигсбергер дал ей рекомендацию. И она отправилась в Берлин — к Вейерштрассу. И Вейерштрасс стал ее учителем. А потом они стали друзьями. Их дружба и переписка охватывают 20 лет, до того дня, когда Ковалевской не стало.

Кочина пишет: «Соня с Юлией Лермонтовой, занимавшейся химией в частной лаборатории, поселилась недалеко от Вейерштрасса. Обычно два раза в неделю она приходила на занятия, раз в неделю учитель приходил к ней. На занятиях он повторял ей содержание лекций, прочитанных студентам, рассказывал о своих исследованиях и обсуждал новости науки. С нею он рассматривал вопрос о неевклидовых геометриях, частными случаями которых являются геометрии Римана и Лобачевского, и рассказывал ей о построении своей геометрии конечного мира (о ней сохранилось мало сведений), которой его товарищи-математики мало интересовались». (Вот здесь любопытство просто зашкаливает: что же это за «геометрия конечного мира»? Неужели это комбинаторная геометрия, которой математики так плодотворно занимаются сегодня? Ответа мы уже не узнаем).

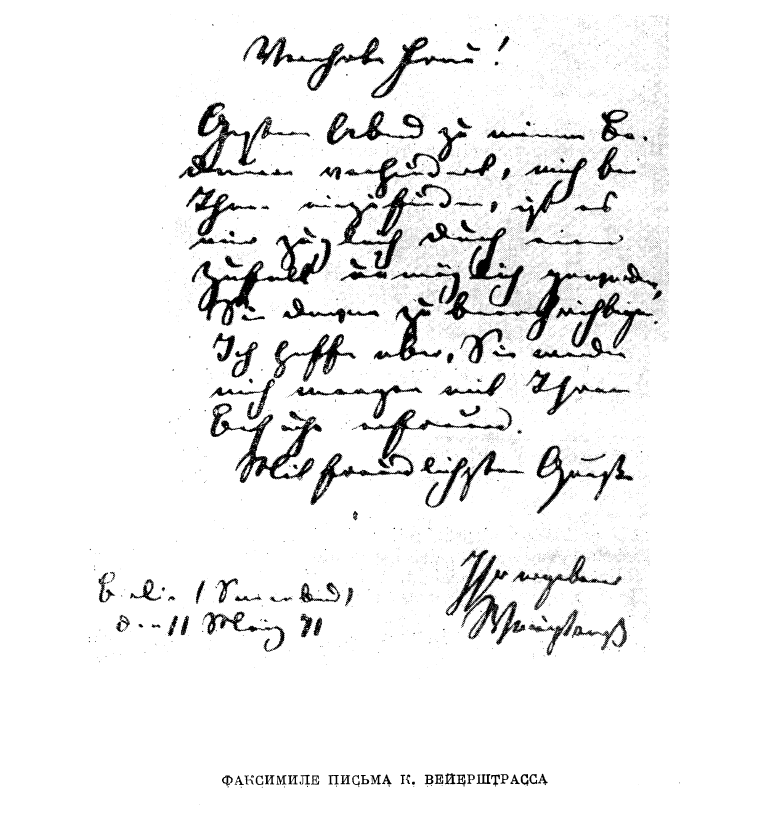

Сохранилось 88 писем Вейерштрасса к Ковалевской. Они переведены на русский и изданы Кочиной. Переписка начинается 11 марта 1871 года запиской, в которой Вейерштрасс говорит, что не смог побывать у Софьи Васильевны накануне и ждет ее завтра к себе. (К сожалению, Вейерштрасс после смерти Ковалевской сжег ее письма, — он считал, что личная жизнь не должна становиться предметом публичного обсуждения, но этот его поступок породил впоследствии массу домыслов и сомнительных догадок).

18 марта началась Парижская коммуна. Анна Васильевна вместе с мужем, французским революционером Виктором Жакларом была в это время в Париже в самой гуще событий. Софья очень о ней беспокоилась, и они с Ковалевским выехали в Париж. Ковалевские были в Париже с 4 апреля по 12 мая. Когда они вернулись в Берлин, то практически сразу узнали, что Парижская коммуна разгромлена. Ковалевские снова поспешили в Париж. Анне Васильевне удалось покинуть Францию, а Виктор Жаклар был арестован и приговорен к смертной казни. В Париж приехал и отец Анны и Софьи Василий Васильевич.

Каким образом им удалось спасти Жаклара точно неизвестно, приведем одну из версий — самую, вероятно, экзотическую. Жаклара с другими заключенными переводили из одной тюрьмы в другую, и вдруг заключенные и конвой оказались в плотной толпе горожан. И в этой толпе Жаклару неизвестная женщина передала паспорт, по которому Жаклар смог покинуть Париж и Францию и уехать в Швейцарию. А «женщиной», которая передала Жаклару паспорт, был переодетый в платье Владимир Ковалевский. В этой истории столько неувязок, что она совершенно не годится даже для детективного сюжета, и поэтому, может быть, все так и было. Впрочем, существует и другая версия: руководивший разгромом Парижской коммуны Адольф Тьер проявил благородство, откликнулся на просьбу Василия Васильевича Корвин-Круковского и освободил Жаклара.

В результате Анна и Виктор при самом непосредственном участии Софьи и Владимира Ковалевских, и Василия Васильевича Корвин-Круковского покинули Францию и были спасены. Владимир и Софья вернулись в Берлин, где в июне она возобновила свои занятия с Вейерштрассом.

Поправляя Коши

Вейерштрасс пишет: «Ты видишь, дорогая Соня, что твое (кажущееся тебе таким простым) замечание о своеобразии дифференциальных уравнений в частных производных, а именно, что бесконечный ряд формально удовлетворяет такому дифференциальному уравнению и тем не менее не сходится ни при какой системе значений переменных, явилось для меня исходной точкой для интересных и многое разъясняющих исследований. Я желал бы, чтобы моя ученица и впредь таким же образом выражала благодарность своему учителю и другу». (Берлин, 6 мая 1874).

Что же такое «кажущееся таким простым» заметила Ковалевская и так высоко оценил Вейерштрасс? А это результат, который сделал Ковалевскую настоящим математиком и заставил мужчин относиться к ней крайне серьезно.

Вообще занятия Ковалевской с Вейерштрассом уже приближались к концу, и она подготовила три работы, которые можно было выдвигать на соискание докторской степени.

Вот как описывает работы Ковалевской Иэн Стюарт: «Особенно важной была первая из них… Во второй статье речь шла о динамике колец Сатурна, а третья была чисто технической и посвящена упрощению интегралов».

В записке Вейерштрасса речь идет как раз о первой работе. В 1840-е годы Огюстен Коши построил метод решения обыкновенных дифференциальных уравнений. Он строго описал и обосновал свой метод, но несколько неосторожно обобщил его на уравнения с частными производными. То, что он сделал обобщение «неосторожно», далеко не сразу стало понятно. Если быть точнее — до того как появился результат Ковалевской, на это никто не обращал внимания. Авторитет Коши был огромен, а ловить его на ошибках никто не собирался. А он ошибся. И оказалось, что существует достаточно простой контрпример, который показывает, что предпринятое Коши обобщение не работает, или говоря словами Вейерштрасса «бесконечный ряд формально удовлетворяет такому дифференциальному уравнению и тем не менее не сходится ни при какой системе значений переменных». Ковалевская показала, что целый класс уравнений с частными производными не решается методом Коши. Но на этом она не остановилась и показала, какие уравнения решаются. Теперь эта теорема называется теоремой Коши-Ковалевской.

Можно задаться вопросом: а почему Коши пропустил эту ошибку, он ведь очень внимательный и строгий математик? Ковалевская целенаправленно искала границы применимости метода, и у нее были более мощные инструменты. И разработал их — Вейерштрасс. Он дал пример непрерывной, но нигде не дифференцируемой функции и тем самым разделил сами понятия непрерывности и дифференцируемости, он исследовал примеры расходящихся рядов Фурье, он всегда настаивал на необходимости проверки сходимости прежде, чем мы начнем считать. Ковалевская впитала этот критический подход и воспользовалась таким подходом для анализа задачи, которая, как казалось, полностью решена. Этот результат очень высоко оценили многие математики, в том числе Шарль Эрмит, который назвал «кажущееся таким простым» замечание Ковалевской «первым значительным результатом в общей теории дифференциальных уравнений в частных производных».

О третьей работе Иэн Стюарт говорит несколько пренебрежительно, а между тем она очень важная. Эта работа посвящена сведению абелевых интегралов к эллиптическим. Вычисление абелевых интегралов намного сложнее. Сегодня мы можем использовать численные методы и для тех и для других, но в XIX веке не было вычислительных машин. А считать было нужно. И Ковалевская в этом математикам помогла. Если работа с уравнениями в частных производных принесла Ковалевской признание, то абелевы интегралы стали ее «палочкой-выручалочкой» — инструменты нужны всем.

Вторая задача, которую попыталась решить Ковалевская, но не довела решение до конца, — это исследование колец Сатурна. Она рассмотрела жидкую модель кольца, как предложил Лаплас, но она сама понимала, что в реальности, скорее всего, дело обстоит иначе. Она писала: «Благодаря исследованиям Максвелла приемлемость представлений Лапласа о структуре колец Сатурна стала вызывать сомнения». Максвелл утверждал, что кольца Сатурна состоят из дискретных частиц, а не из потока жидкости. Стюарт пишет: «Эта работа интересна примененными методами и была бы еще интереснее, если бы содержала все необходимые доказательства». Самая интересная тема в исследовании — это проблема устойчивости жидкого кольца, если масса центрального тела стремится к нулю. Теперь мы знаем, что оно неустойчиво, но мы не знаем, к каким выводам пришла бы Ковалевская в поисках решения.

Стюарт пишет: «Для получения докторской степени статьи следовало представить в университет — и это должно было быть одно из тех редких заведений, которые готовы присвоить женщине степень доктора наук. Вейерштрасс обратился в Геттингенский университет, который иногда давал докторскую степень иностранцам без обычной процедуры формальной защиты диссертации… Ковалевская получила степень доктора философии по математике summa cum laude (с отличием)… Так Ковалевская стала полноправным математиком».

Долгая дорога в Стокгольм

Это была долгая и трудная дорога. В 1874 году Ковалевские вернулись в Россию. Но Софье не удалось убедить своих российских коллег даже разрешить ей сдать магистерский экзамен. И осталась она — доктор Геттингена и математик с европейским признанием — не у дел.

Когда в 1875 году умер Василий Васильевич Корвин-Круковский, Софья получила в наследство 30 тысяч рублей. Это довольно крупная сумма. Например, ежегодное жалованье профессора университета составляло 1500-2000 рублей. Если бы Ковалевские распорядились наследством разумно, например, купили землю или доходный дом и сдавали в аренду, они вполне могли жить достаточно безбедно, получая 4-5% дохода (как раз профессорское жалованье).

В 1878 году у Ковалевских родилась дочь — Софья. И все в целом складывалось неплохо. Несмотря на то, что ни преподавательской, ни научной деятельностью в России заниматься Ковалевская не могла, ее контакты с Вейерштрассом не прерывались. В 1879 году на 6-м конгрессе естествоиспытателей она прочла лекцию о своих исследованиях, посвященных абелевым интегралам. Это исследование произвело сильное впечатление на Гёсту Миттаг-Леффлера, и он загорелся идеей пригласить Ковалевскую в только что открывшийся Стокгольмский университет.

Владимир Ковалевский был человеком увлекающимся. Он то с головой уходил в науку — занимался палеонтологией, пытался подтвердить эволюционные идеи Дарвина (и не без успеха), то занимался издательской деятельностью, то вдруг взялся торговать недвижимостью и нефтью. Судя по результатам, не понимал он в бизнесе ничего. Деньги утекали сквозь пальцы, и копились только долги.

Ковалевская в автобиографическом очерке пишет: «В 1874 г. я вернулась в Россию. Здесь я занималась далеко не так ревностно, да и условия жизни гораздо менее способствовали моим научным занятиям, чем в Германии. Я работала с большими и частыми перерывами, так что едва успевала даже следить за наукой. Вообще за все время пребывания в России я не сделала ни одной самостоятельной работы. Единственно, что меня еще научно несколько поддерживало,— это переписка и обмен мыслей с моим милым учителем Вейерштрассом. В России от серьезных научных занятий меня отвлекали различные обстоятельства: и само общество, и те условия, в которых приходилось жить. В то время все русское общество было охвачено духом наживы и разных коммерческих предприятий. Это течение захватило и моего мужа и отчасти, должна покаяться в своих грехах, и меня самое. Мы пустились в грандиозные постройки каменных домов, с торговыми при них банями. Но все это кончилось крахом и привело нас к полному разорению»

В 1882 году Ковалевская с дочерью вернулась в Европу. Она поселилась в Берлине, где Вейерштрасс к этому времени подыскал им квартиру. И для начала поехала в Париж, где встретилась с Шарлем Эрмитом.

Вейерштрасс пишет Ковалевской: «О твоем знакомстве с Эрмитом я уже узнал от него самого. Он написал мне с большим восторгом об этом и перечислил все вопросы, которых вы коснулись в вашей первой беседе. Тебе, вероятно, теперь также придется войти в сношения с другими математиками, из которых тебя наиболее заинтересуют младшие: Аппель, Пикар, Пуанкаре. Пуанкаре, по моему мнению, наиболее способный из всех к математическим рассуждениям. Только бы он не рассеял свой исключительный талант и дал созреть своим исследованиям».

Но чувствовала себя Ковалевская в Париже неуютно, хотя это ее любимый город, и коллеги были к ней исключительно предупредительны. Но… Она пишет Миттаг-Леффлеру: «Что я в этом отношении не преувеличиваю, вижу я совершенно ясно по здешним математикам, с которыми я за последнее время познакомилась. Они усердно посещают меня, осыпают меня любезностями и комплиментами, но никто из них не познакомил меня со своей женой, и когда я шутя обратила на это внимание одной знакомой дамы из этого круга, она, смеясь, ответила мне: „Госпожа Эрмит никогда бы не приняла в своей гостиной молодую женщину, которая одна, без своего мужа, проживает в меблированных комнатах“».

А в 1883 году случилась трагедия. В состоянии тяжелой депрессии, измученный виной перед Софьей и дочерью, окончательно разорившийся Владимир Ковалевский отравился хлороформом.

Софья тяжело переживала, винила себя, поскольку ее не было рядом с мужем в его трудную минуту. И в этот момент пришла помощь: она получила предложение Миттаг-Леффлера начать преподавание в Швеции. В самом конце 1883 года она приехала в Стокгольм. Вряд ли она в этот момент думала о том, что стала первой в истории женщиной — преподавателем математики в университете. Скорее, благодарила судьбу за то, что ей очень повезло заниматься любимым делом, за которое еще и платят, пускай немного (как приват-доценту), но достаточно, чтобы не голодать. Кажется, в 1883 году она, выросшая в очень обеспеченной среде, впервые должна была думать о хлебе насущном. (Именно к моменту приезда в Стокгольм относится черновик ее письма Вейерштрассу — единственный сохранившийся след ее обильной корреспонденции учителю и другу).

Асимметричный волчок

Когда Ковалевская пишет о приезде в Стокгольм и ее работе в университете, складывается ощущение, что она наконец попала в идеальные условия. Хотя вряд ли все было легко. В первую очередь потому, что преподавать она еще не умела. Она привыкла общаться с профессиональными математиками, которые ее хорошо понимали, но студенты это — другое. И здесь ей очень помог Миттаг-Леффлер. Она писала каждую лекцию, он ее читал, они обсуждали формулировки и подходы к изложению, и только после такого обсуждения Ковалевская выходила к студентам.

Вообще, в Стокгольме ее встретили замечательно. Она стала местной селебрити. Газеты писали о ней как о «принцессе науки», ее принимали в лучших домах Стокгольма (в отличие от Парижа). Она подружилась с сестрой Миттаг-Леффлера — Анной Шарлоттой Леффлер-Эдгрен — известной писательницей, и эта дружба помогла Ковалевской вернуться к литературной работе, что для нее было крайне важно. Вместе они даже написали пьесу «Борьба за счастье», которая как бы иллюстрировала идею Пуанкаре о «точке бифуркации».

Когда Ковалевская начала читать свои курсы, она спросила студентов, какой язык им удобнее — французский или немецкий. Студенты выбрали немецкий, и Ковалевская первый год читала на немецком. Но меньше чем через год она получила место ординарного профессора, жалованье 6000 крон (что многократно превышало жалованье профессора в России, и это настолько крупная сумма, что она даже начала выплачивать долги мужа). Она читала уже на шведском, который за год вполне освоила. И во многом именно благодаря тому, что ее постоянно приглашали и общались с ней совершенно свободно. Правда, теперь у нее был другой статус: она была не одиноко путешествующая молодая женщина, а вдова.

Со временем Ковалевская познакомилась и с королем Оскаром II, и нашла его очень милым: «Король Оскар — милый и образованный человек. В молодости своей он посещал университетские лекции и теперь еще обнаруживает известный интерес к науке, хотя я и не поручусь за глубину его знаний. Лично с университетом он не имеет ничего общего, но очень сочувствует ему и весьма дружелюбно относится к профессорам вообще и в частности ко мне».

Остается добавить, что лекции в Стокгольмском университете свободно посещали женщины, никто им никаких преград не чинил, и уговаривать профессоров, как самой Софье когда-то в Гейдельберге, не было никакой необходимости.

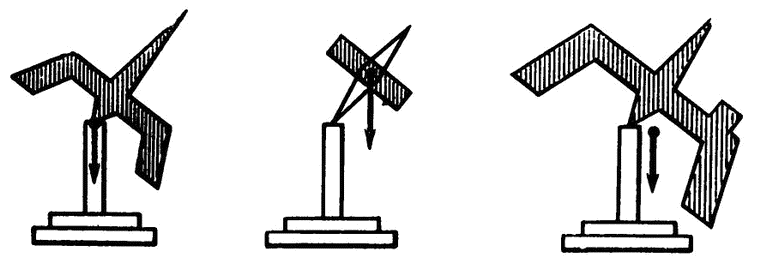

Все это очень расположило Ковалевскую к научным занятиям, и она вернулась к задаче, о которой думала давно — об асимметричном волчке. И решила ее. Не вдруг, не одним щелчком, а напротив с большим трудом и крайним перенапряжением, но решила. Это был ее звездный час.

Ковалевская пишет: «В том же 1888 году Парижская Академия наук назначила конкурс на соискание премии, которая должна была быть выдана за лучшее сочинение на тему «О движении твердого тела». При этом было поставлено непременным условием, чтобы в сочинении были усовершенствованы или дополнены в каком-либо существенном отношении добытые до настоящего времени знания в этой области механики. В то время я уже достигла главных результатов моей работы. Но пока они были еще только у меня в голове. А так как вопрос, который я решила, вполне подходил к заданной Парижскою Академией теме, то я еще с большим усердием принялась за работу, чтобы успеть к назначенному сроку привести в порядок весь материал, разработать детали и написать это сочинение. Когда все это было благополучно окончено, я послала свою рукопись в Париж… Результаты превзошли мои ожидания. Всех работ было представлено около 15, но достойною премии была признана моя… Меня сейчас же уведомили, и я поехала в Париж, чтобы присутствовать на назначенном по этому поводу заседании Академии наук. Меня приняли чрезвычайно торжественно, посадили рядом с президентом, который сказал лестную речь, и вообще я была осыпана почестями».

Вручение премии состоялось летом 1889 года. Решение далось Ковалевской очень тяжело. Несколько месяцев ей пришлось восстанавливаться от нервного истощения — просто отдыхать на юге Франции. Но она постепенно пришла в себя.

Вот что пишет о результате Ковалевской Иэн Стюарт: «При отсутствии трения полная энергия механической системы остается постоянной. Еще сохраняются импульс и момент импульса. Если сохраняющихся величин достаточно, ими можно воспользоваться, чтобы вывести решение, — и тогда система интегрируема. Исторически сложилось, что интегрируемые случаи движения твердого тела называют «волчками». До Ковалевской было известно два интегрируемых волчка. Один из них — волчок Эйлера, твердое тело, не подверженное действию внешних закручивающих сил (моментов кручения). Второй — волчок Лагранжа, вращающийся вокруг своей оси на плоской горизонтальной поверхности с вертикально действующей силой тяжести… Во времена Софьи Ковалевской каждый математик, разбирающийся в механике, знал о волчках Эйлера и Лагранжа. Он знал также — или думал, что знает, — что эти волчки — единственные интегрируемые случаи, больше таких нет. Так что открытие третьего типа волчка, сделанное Ковалевской, стало для всех шоком. Более того, этот случай не полагался на симметрию — а математики уже поняли и начинали привыкать к тому, что симметрия помогает решать уравнения. Вместо этого в новом решении использовались загадочные свойства волчка, у которого один определяющий момент инерции вдвое меньше двух других. Мы теперь точно знаем, что больше интегрируемых случаев не существует».

Стюарт заканчивает свой рассказ о решении Ковалевской такими словами: «Системы, которые не являются интегрируемыми, могут быть исследованы другими способами, например при помощи численных приближений. Часто при этом системы демонстрируют детерминистический хаос: нерегулярное поведение, возникающее в результате действия неслучайных законов. Но даже сегодня физики, инженеры и математики испытывают большой интерес к интегрируемым системам: они легче для понимания и представляют собой редкие островки регулярности в океане хаоса. Исключительная природа таких случаев делает их особыми — и потому достойными подробного изучения. Волчок Ковалевской стал классикой математической физики».

Как Ковалевская нашла (или увидела во сне?) этот удивительный асимметричный волчок, она не рассказала.

В Шведской академии освободилось место, и Миттаг-Леффлер очень хотел, чтобы Ковалевская стала академиком, но для этого необходимо было принять шведское подданство. Ковалевская колебалась. 7 ноября 1889 года Ковалевская стала первой женщиной — членом-корреспондентом Физико-математического отделения Петербургской академии наук, благодаря поддержке Пафнутия Чебышева, но когда Софья попыталась лично присутствовать на заседании Академии, ей отказали — официально по причине «несоответствия обычаям». Женщины на заседания не допускались. Ее это очень огорчило.

«Слишком много счастья»

Свою повесть о Ковалевской Элис Манро, замечательная канадская писательница лауреат Нобелевской премии по литературе (2013) назвала «Слишком много счастья». Повесть начинается так:

«Первого января 1891 года на старом кладбище в Генуе прогуливаются двое: женщина небольшого роста и крупный мужчина. Обоим около сорока лет.

У женщины по-детски большая голова и темная кудрявая шевелюра. Выражение лица энергичное, но в то же время в разговоре с ним словно бы просящее. Лицо это уже явно начинает увядать.

Мужчина огромен. Весит он килограммов сто тридцать и при этом отличается крепким и пропорциональным сложением. Поскольку он русский, иностранцы зачастую называют его за глаза казаком и медведем…

Ему очень идет его имя – Максим.

Максим Максимович Ковалевский.

Женщина носит ту же фамилию: она была замужем за его дальним родственником, однако давно овдовела.

Она слегка подтрунивает над ним:

– Послушай, что я скажу. Один из нас не переживет этого года.

Он занят делом и не слушает, но все-таки спрашивает: «Это еще почему?»

– Потому что мы пошли гулять по кладбищу в первый день нового года.

– Да что ты говоришь?

– Все-таки ты знаешь не все, – торжествующе объявляет она. – А я об этом услышала еще в восемь лет!

– Это, наверное, оттого, что девочки больше времени проводят с няньками, а мальчики – на конюшне. Да-с, полагаю, что причина в этом.

– А кучера не говорят о смерти?

– Не часто. Им есть чем заняться.

Падает и тут же тает легкий снежок. Прогуливаясь, они оставляют за собой

черные следы, которые скоро становятся неразличимы на земле».

Был ли Максим Ковалевский дальним родственником Владимира? Скорее всего, нет, скорее всего, они были только однофамильцами. Но в остальном Манро следует документам и свидетельствам. Роман у Софьи и Максима действительно был. Они познакомились в 1888 году в Стокгольме, куда Максима Ковалевского пригласили прочитать лекции по социологии. Потом он присутствовал на ее торжестве в Париже. Потом они несколько раз встречались и расставались. Новый год они действительно встретили в Генуе, встретили вместе. И решили пожениться летом 1891 года.

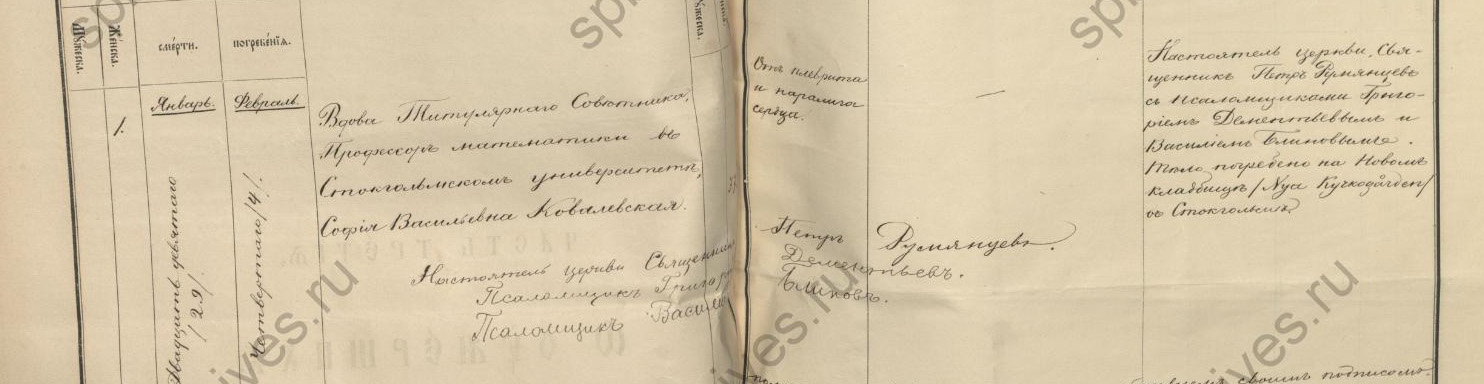

А потом она вернулась в Стокгольм. Больше они не виделись. Ковалевская почувствовала себя нехорошо либо в конце января, либо в первых числах февраля.

7 февраля Миттаг-Леффлер получил от нее записку.

«Дорогой Гёста. Сегодня мне очень плохо. Я была уже простужена, но пошла все же вечером к Гольдгамам. Там, однако, у меня сделался такой сильный приступ озноба, что мне пришлось почти тотчас же вернуться домой. Позднее вечером у меня началась сильная рвота и всю ночь был сильный жар. Сейчас у меня сильные боли в спине слева, и вообще мне так плохо, что я очень хотела бы позвать врача. Будьте так добры, напишите несколько строчек вашему другу, чтобы он посетил меня сегодня, и пошлите с посыльным. Я не знаю никакого врача.

Преданная Вам

[подпись на визитной карточке]: Софья Ковалевская

профессор Стокгольмской высшей школы

[Приписка Г. Миттаг-Леффлера]:

Последнее письмо. Я тотчас же послал за врачом и приехал сам сейчас же после

своей лекции. Инфлюэнца. Легкие. Г. М.-Л. 7/2.1891.»

Манро так описывает последние часы Софьи Ковалевской.

«В понедельник Софья попросила Терезу Гюлден позаботиться о Фуфе.

Вечером она почувствовала себя немного лучше. Вызвали медсестру, чтобы дать передохнуть Терезе и Эллен.

Рано утром Софья проснулась. Тереза и Эллен разбудили Фуфу, чтобы девочка смогла еще раз увидеть маму живой. Софья почти не могла говорить.

Терезе показалось, что она расслышала, как Софья сказала:

– Слишком много счастья.

Она умерла около четырех часов. Вскрытие показало, что ее легкие были полностью поражены пневмонией и что серьезные проблемы с сердцем начались, скорее всего, еще несколько лет назад. Мозг ее, как все и ожидали, оказался очень большим».

Это случилось 10 февраля 1891 года. Софье Ковалевской был 41 год.

Потом были похороны. Вызванный Миттаг-Леффлером Максим Ковалевский успел. Успел сказать речь. Как пишет Манро, «он поблагодарил шведский народ от лица русского народа за то, что ей была предоставлена возможность зарабатывать себе на жизнь (достойно использовать свои знания, как он выразился) в качестве математика».

Это было так же неуместно, как и многочисленные феминистки, которые тоже про что-то свое говорили и собирали на большой чугунный крест.

Анна Леффлер плакала.

Вейерштрасс прислал венок, на котором было одно слово: «Соне». Старый учитель пережил любимую ученицу на шесть лет.