Исследовательский центр имени Ханны Арендт опубликовал аналитический отчет «Солидарность под давлением». Это масштабное исследование гражданского общества в России, основанное на полевых данных 2022–2024 годов. В свой отчет исследователи включили как количественный анализ (около 6 500 постов во ВКонтакте и Telegram), так и результаты 115 глубинных интервью, а также этнографические наблюдения и результаты обсуждения в форсайт-группах со специалистами. T-invariant поговорил с авторами отчета и экспертами, чтобы понять, что происходит с гражданским обществом в России.

Гражданское общество — неотъемлемая часть любого демократического государства. В современной России общественным инициативам, как правило, приходится очень непросто: они сталкиваются с давлением государства вплоть до уголовного преследования, с недостатком финансов, с аполитичностью граждан (вызванной, помимо прочего, страхом привлечь к себе внимание), с рядом других сложностей. Тем не менее новое исследование, которое провели 11 исследовательниц и исследователей, показывает, что гражданское общество в России не просто есть — оно развивается и ищет новые формы работы.

Главные новости о жизни учёных во время войны, видео и инфографика — в телеграм-канале T-invariant. Подпишитесь, чтобы не пропустить.

Несчастье помогло

Одно из главных сомнений, с которым приходится сталкиваться сегодня социологам в России: не боятся ли респонденты высказывать свое истинное мнение? Не говорят ли участники то, что, по их мнению, безопасно и ожидаемо? Для количественного анализа в этом исследовании вопрос об откровенности участников не стоит. Авторы просто обратились к открытым сообществам и проанализировали их. Другой вопрос, что осталось за рамками исследования, что происходит в закрытых сообществах. Но это вопрос совершенно другого исследования.

Две авторки исследования, Анна и Дарья (имена изменены, фамилии не указаны по просьбе собеседниц), рассказывая о своей работе, объяснили, почему, на их взгляд, собеседники откровенно говорили с ними на глубинных интервью.

— У нас сработал эффект снежного кома, — рассказывает Анна. — Сначала мы шли от каких-то наших контактов, от организаций, которые уже нас знали. А дальше люди рекомендовали нас коллегам. В итоге мы вышли на большое количество неизвестных нам лично людей: кто-то доверял рекомендациям, кто-то гуглил и убеждался, что все нормально. Но, конечно, были и те, кто начинал беспокоиться, особенно в организациях, сотрудничающих с государством.

— Очень важно понимать, что мы разговаривали с профессионалами, которые болеют за свое дело, — добавляет Дарья. — Такие люди с большей охотой идут на контакт. Естественно, некоторые были осторожны во время разговора. Были и те, кто просил никак не фиксировать сам разговор. Мы не задавали вопросов, напрямую связанных с политической ситуацией в стране. Но, конечно, очень многое косвенно можно узнать из ответов на вопросы про ресурсы, партнерство и т.д.

— Объективные социологические исследования вполне возможны и в современной России, — считает социолог Марина, сотрудник PS Lab (фамилия не указана, имя изменено по просьбе нашей собеседницы), которую мы попросили прокомментировать исследование коллег. — Другое дело, что нужно учитывать нюансы: опрашиваешь ли ты людей на митинге, на улице или это анонимное глубинное интервью по рекомендации коллег. Я много лет работала (в качестве интервьюера) на митингах. И столько отказов в интервью, как на митингах против реновации, у меня никогда не было: дело в том, что там были люди, которые ранее никогда в митингах не участвовали.

Человек, который вышел на митинг, только потому что, скажем, его дом хотят снести, во-первых, не хочет говорить, во-вторых, если и говорит, то часто пытается оправдаться: «Я вообще-то не против власти, но вот так случилось, что я столько в свое жилье вложил, ремонт своими руками делал, а теперь…». Хотя, справедливости ради, надо отметить, что некоторые противники реновации со временем политизировались, но это было уже потом. Чем человек больше включен в активизм, тем, как правило, он более открыт.

— В последние два года мы наблюдаем прорыв в качестве российских исследований, — говорит исследовательский профессор Ратгерского университета, социолог Сергей Ерофеев. — Вспоминается фраза «Не было бы счастья, да несчастье помогло». В условиях репрессий и усиления барьеров в получении данных коллеги находят оригинальные способы, как получить объективную картину. И это мощный противовес российской пропаганде. Ведь сейчас Кремль даже данные Левада-центра умудряется использовать для своей поддержки на международной арене и для доказательства поддержки войны населением и правящей элитой. В Лаборатории публичной социологии с начала войны исследуют состояние сознания жителей России, которые поддерживают войну (или заявляют, что поддерживают). Мы, российские социологи, стали более профессиональными. Я вижу, что мои коллеги активно используют доступ к глобальному знанию, к методикам, к теориям. Сложился новый профессиональный язык. Так что мы с коллегами справляемся.

Рефлексивная солидарность

В контексте гражданского общества солидарность важна не как абстрактная ценность или философское понятие, а как практика: совместная работа, взаимная поддержка. Социологи выделяют несколько типов солидарности. Например, существует солидарность в силу общего чувства: люди помогают тем, с кем находятся в позитивных эмоциональных отношениях (в расширенной семье, сообществе друзей). Есть и другая солидарность, построенная на общих интересах, задачах, ценностях и традициях. Например, когда соседи объединяются для ремонта дома или благоустройства общей площадки, когда жены мобилизованных вместе отстаивают свои права. По мнению авторов исследования, эти два вида солидарности, хотя и заслуживают внимания и уважения, с развитием гражданского общества и демократизацией связаны лишь косвенно. Зато для этих процессов важен третий тип солидарности — рефлексивная солидарность.

«Рефлексивная солидарность проявляется прежде всего по отношению к Другому — людям, социальным группам и инициативам, практикующим принципиально иные подходы и ценности, — говорится в отчете «Солидарность под давлением». — Такая солидарность предполагает помощь тем, кто не входит в круг “своих” ни в плане эмоций или семейственности, ни в плане задач. Более того, именно различия и несогласия становятся основой и топливом такой солидарности: сознательное преодоление границы “свой-чужой” приводит к тому, что разногласия теряют свой дезинтегрирующий характер и становятся характеристиками связей, соединяющих людей. В ходе данного исследования мы обращали особое внимание именно на этот тип солидарности».

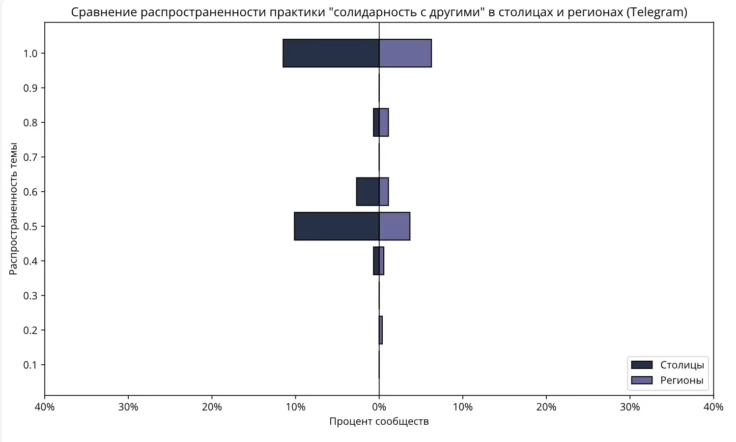

— Мне кажется очень удачным концепт рефлексивной солидарности, — говорит Борис Грозовский, редактор сайта «Страна и мир» (Sakharov Review), участвовавший в исследовании как общественник. — В исследовании удалось выявить, что рефлексивная солидарность намного выше в Москве и Питере, чем в региональных центрах. То есть горизонтальные связи между людьми, которые занимают разные политические позиции, в российских столицах более прочные.

Что и как изучали

Глубинные интервью авторы брали в два этапа: сначала встретились с 15 экспертами, с которыми поговорили о гражданском обществе и различных активностях в целом. Это позволило скорректировать определение гражданского общества, уточнить и дополнить вопросы интервью. Затем авторы провели сто интервью с активистами. Активисты рассказывали о задачах, целях, командах, практиках, ресурсах, проблемах, победах, запросах, взаимодействиях внутри инициативы и с другими общественными организациями и инициативами.

«При выборе инициатив для интервьюирования мы руководствовались принципом разнообразия: во-первых, разнообразия сфер деятельности, во-вторых, регионального разнообразия и не-столичности (только около 20% интервью проходило с активистами из Москвы и Петербурга), в-третьих, разнообразия форм, масштабов и возраста организаций», — объясняют авторы в отчете.

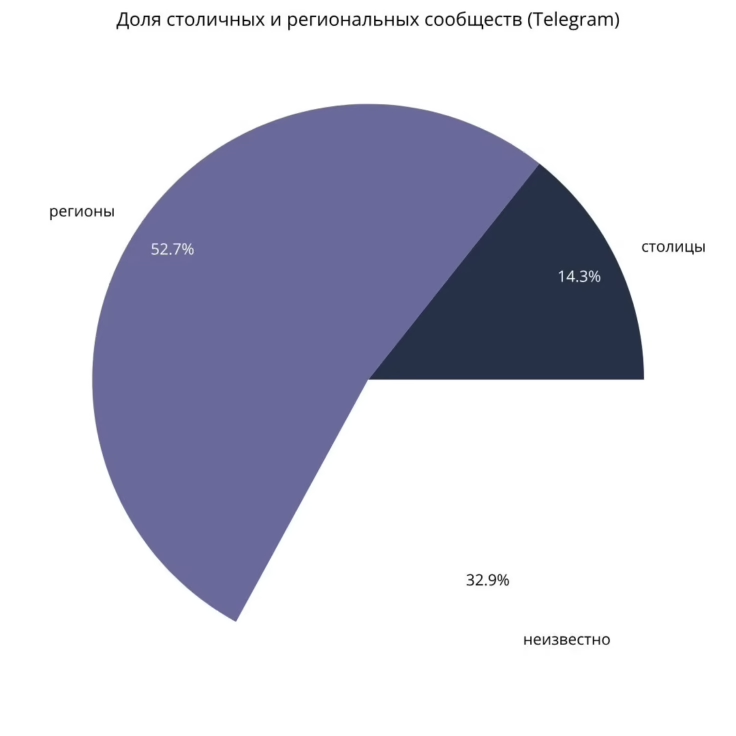

Для количественного анализа авторы выбрали открытые группы во Вконтакте и Telegram. Сначала исследователи нашли подходящие группы по 56 ключевым словам. Все найденные группы прошли отбор по техническому и тематическому признакам. Технический отбор убирал все группы, где не было активности в последний месяц (на момент последнего скачивания данных для исследования); группы во ВКонтакте не участвовали в исследовании, если не было прироста хотя бы на пять участников и было менее 1% реакций на посты в сообществе за последние полгода (такие группы с большой вероятностью поддерживали активность с помощью ботов для отчетности). Для тематического отбора была сформулирована система правил, для которой использовались цели сообщества, практики организации, тематики общения, наличие призывов к действию, сборов денег и вещей, характеристики риторики, предполагаемые источники финансирования, предполагаемые группы адресатов помощи и пр. Например, в сообществе обязательно должны были присутствовать свидетельства безвозмездного предоставления помощи и поддержки.

В отборе команда активно прибегала к помощи искусственного интеллекта.

Анализ касался последних 500 постов в группах во ВКонтакте и последних 10 000 сообщений в отобранных чатах Telegram, кроме того, сравнивался список активных участников у разных исследуемых групп. Одним из ключевых элементов анализа количественных данных стало построение графа связности сообществ (наличие общих участников).

Заключительным этапом стали форсайт-сессии. «Нам было важно убедиться, что выявленные нами тенденции и рекомендации для доноров будут корректны и актуальны в ближайшие месяцы после завершения исследования. Для этого мы пригласили экспертов:к “спрогнозировать будущее” на основе наших данных», — поясняется в отчете.

В участии в форсайт-сессиях были задействованы:

• российские специалисты с академическим бэкграундом и с практическим опытом работы в медиа или инициативах гражданского общества (как находящиеся в эмиграции, так и в России);

• иностранные специалисты с академическим бэкграундом и с практическим опытом работы в медиа или инициативах гражданского общества в авторитарных странах со схожим контекстом (например, Беларусь, Азербайджан), а также по истории российского гражданского общества;

• практики peacebuilding.

Всего в форсайт-анализе приняли участие 23 эксперта. В каждой сессии, проходившей на русском или английском языке, участвовало не более четырех человек.

— Мы обсуждали предварительные выводы, которые сделали на основе полевых работ, с мировыми и российскими экспертами, — рассказывает Дарья. — Это была очень интересная работа – несколько фокус-групп, где мы представляли результаты разным экспертам. Они в ответ делились с нами своими мыслями и наблюдениями: развивали мысли, уточняли, рекомендовали, иногда говорили, что, возможно, не стоит так считывать эту тенденцию. Что-то помогли заострить.

— Все специалисты, которых мы приглашали, занимаются авторитарными странами, — рассказывает Анна. — А потому их оценки часто совпадали. Мы наблюдаем активное взаимодействие между авторитарными режимами. Они обмениваются в том числе и тем, как еще можно закручивать гайки, например, с помощью технических средств, новых законодательных актов и пр. На этом фоне очень важно трансграничное взаимодействие между разными людьми, разными исследовательскими сообществами, общественными организациями и инициативами. Форсайт показал нам, какие у этого есть, скажем, заделы на будущее. И тут очень важны оценка и опыт людей из других авторитарных стран. Например, опыт Азербайджана или Беларуси. Это вовсе не означает, что оно ровно так и будет развиваться, но знать полезно. Это информация, которую может использовать не только государство, но и общественные организации для своей защиты.

Политики выходного дня

Согласно данным отчета, зоозащита — крупнейшее и быстро растущее направление независимой горизонтальной активности из всех видимых (неподпольных) и связанных между собой.

— Зоозащита — это низовая активность с довольно низким порогом профессионального входа,— объясняет популярность явления Анна. — Достаточно знать чуть больше других — и уже можно помогать. Например, волонтеры помогают бабушке, у которой много собак: делают фотографии, распространяют информацию и пр. Они при этом могут не иметь никакого профессионального отношения ни к фотографии, ни к маркетингу. А, например, для помощи взрослым трудовым мигрантам нужно хорошо знать закон, чтобы понимать, превысил ли сотрудник МВД свои полномочия, какие права есть у подопечного и пр. Для защиты животных иметь такие глубокие познания совсем не обязательно. Здесь очень много работы руками. И многим кажется, что эти инициативы «ниже политики», вне ее.

— Именно в зоозащите хорошо видна рефлексивная солидарность, — отмечает Дарья. — И речь идет не только о солидарности с другим человеком, но и с животными. А с другой стороны, это радикальный способ прочтения того, что происходит: мы поддерживаем принципиально не людей.

Исследовательницы, с которыми мы побеседовали, напоминают, что на популярность зоозащитной темы влияет и опыт побед: даже после начала войны с Украиной удается добиться отмены или приостановки действия законов, которые касаются животных.

— Кошечек, собачек, птичек все любят, жалеют, хотят им помочь, — говорит Борис Грозовский. — Таким инициативам сложно приписать политическую направленность. Люди чувствуют, что этим заниматься безопасно. Но в ближайшие годы это может измениться. В последнее время в разных регионах парламенты приняли законы об отстреле и умерщвлении бездомных собак. В такой ситуации зоозащита будет превращаться в политическую активность, ведь она исходит из другого взгляда на город и животных, чем у региональных властей. Видимо, и она будет считаться «враждебной деятельностью». Пока же для людей, у которых есть внутренний ресурс на то, чтобы испытывать солидарность и заниматься альтруистической активностью, зоозащита — это первое, чем можно заняться. Она вызывает непосредственный эмоциональный отклик. Поэтому многие люди, имеющие возможность и желание вести гражданскую активность, выбирают эту сферу.

— Я могу только предполагать, почему именно зоозащита стала так популярна, — говорит Сергей Ерофеев.— Все виды гражданской активности можно измерять по нескольким параметрам. Важнейший из них — борьба за гуманистические ценности. За людей бороться и трудно, и опасно, а за бедное животное — нет.

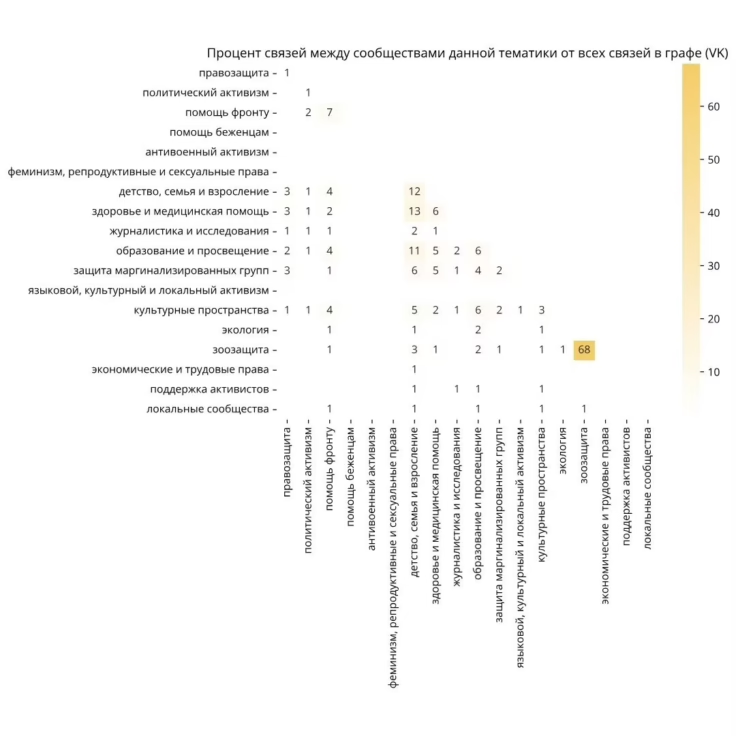

Интересные данные по зоозащите получили исследователи в результате количественного анализа. Например, именно зоозащитники выдали рекордные результаты в графике «Процент связей между сообществами данной тематики от всех связей для сообществ в ВКонтакте»: 68% общих участников у разных зоозащитных групп. Следом идет связь тем «Здоровье, медицинская помощь» и «Детство, семья и взросление» с 13%.

Казалось бы, от зоозащиты буквально полшага до экологического и природоохранного движения. Но специалисты отмечают, что в плане восприятия безопасности эти движения совсем не близки.

— Экологическая тема была на протяжении 2010-х годов примерно в том же положении, что сегодня зоозащита, — говорит Борис Грозовский. — «Мы в политику не лезем. Мы же про зелень, воздух, водоемы». А потом люди узнали, что экология – тоже политика. Достаточно вспомнить Женю Чирикову, защитницу Химкинского леса от новой автодороги между Москвой и Санкт-Петербургом. Именно с экологическими проблемами связаны самые крупные протесты в России после февраля 2022 года. Например, массовые протесты в Башкирии (связанные с вынесением приговора по уголовному делу башкирского активиста Фаиля Алсынова, выступавшего против проведения геологоразведочных работ около села на горном хребте Ирендык. — T-invariant). В последние месяцы похожие вещи происходят в Тыве (там местные жители выступают против золотодобычи, которую хоть власти и признали небезопасной для питьевой воды, но уже выданные разрешения на золотодобычу отзывать не хотят. — T-invariant). В этих ситуациях экозащита стала политической деятельностью. Соответственно, кто-то может уйти из нее в зоозащиту как более безопасную сферу деятельности. Но через некоторое время и зоозащита станет опасной.

Впрочем, исследователи отмечают, что в ходе глубинных интервью звучали претензии и непосредственно к экодвижению.

— Есть претензии к тому, как в экодвижении вовлекаются массы, — рассказывает Дарья. — Есть те, кто воспринимает экологические акции не как что-то, меняющее жизнь вокруг и создающее устойчивые социальные связи и сети, а скорее как прогулку выходного дня. Просто подключение к хорошему делу. Надеваем жилеты, берем ведерки, делаем полезное дело, всё, выходные прошли, живем дальше, как нам привычно.

— У людей есть потребность сделать что-то хорошее, выложить фоточку и написать в соцсетях, какой ты молодец, — уточняет Анна. —Те, кто организует эту активность, даже не пытаются проговорить какие-то ценности, объединить людей. Это классное дело, но чаще всего оно не влечет за собой продолжения, роста, новых связей.

Горизонтальность против авторитарности

В современном мире мнения людей по самым разным поводам радикализируются. Поэтому зоозащитники стараются не выносить на публику свои политические разногласия. Насколько такая линия характерна для других инициатив на территории современной России?

— Мы встречали такие проявления не только у защитников животных, — отвечает Анна. — Мы видим, что многие организации не хотят рубить налаженные связи. Они все три года войны наблюдают, как вокруг такие связи рушатся, как разобщено общество. В одном из интервью нам прямо сказали: пусть партнеры зигуют, придерживаются противоположной точки зрения, но продолжать диалог важнее, чем рассказать фейсбуку, как неправильно живут коллеги.

— Есть идея, что разделяемое чувство несправедливости формирует серьезное ощущение партнерства, — добавляет Дарья. — Но мы не увидели какого-то общего чувства несправедливости. Оно, конечно, есть, но по совершенно разным поводам. А желание сотрудничать, тем не менее, есть повсеместно. Мы все сейчас падаем в яму и пытаемся друг друга поддерживать, не задумываясь о конкуренции. Так и у активистов: важно сотрудничать всем — и уехавшим, и оставшимся, и единомышленникам, и идеологическим оппонентам.

— Сейчас в обществе хорошо видна радикализация взглядов,и людям из разных лагерей все сложнее друг с другом разговаривать, — соглашается Борис Грозовский. — Эта тенденция хорошо видна и в России, и в США, и в Европе, и в Грузии, и в Израиле, и в Турции — в самых разных обществах. Причины могут быть разными, но тенденции общие. Авторы исследования ставили себе целью посмотреть на то, как в такой ситуации людям удается что-то делать, о чем-то договариваться, как-то продвигать свои инициативы.

Екатерина Шульман, одна из самых популярных российских социологов, часто говорит, что, уходя в подполье, организации радикализируются. Наблюдается ли эта ситуация на примере российских общественников?

— Пока я этого не вижу. Но уходить в подполье приходится многим. Например, гражданский проект, который проводил дискуссии на разные политические, исторические, социальные темы,— приводит пример Борис Грозовский. — Они обсуждали книги, проводили дебаты. Деятельность такого рода внутри России воспринимается как политически враждебная. Через некоторое время после того, как буквально на каждое мероприятие начали ходить эфэсбэшники, они были вынуждены сократить свою публичную видимость, поскольку не собираются покидать Россию. Это вынужденное возвращение к старой, еще диссидентской практике: проводить мероприятия не в публичных местах, а в частных. Это тоже рискованно, но риски ниже.

Анна и Дарья соглашаются, что все больше организаций и инициатив уходит в подполье. Некоторые, например, связанные с ЛГБТ или СПИДом, в том числе с профилактикой ВИЧ у детей, просто не могут существовать открыто. Любая деятельность в гражданском обществе сейчас — политическая и может трактоваться государством как опасная. Есть сферы, которые уже активно подвергаются репрессиям, но, как признаются наши собеседницы, назвать, какие будут следующими, сложно: шансы у всех примерно равны.

— Сегодня общественные организации, которые всегда много работали с госорганами, отмечают даже не репрессии, — обращает внимание Дарья. — А то, что чиновники «заморозились», не готовы ни с кем продуктивно сотрудничать. Раньше они были на мероприятиях активны, знакомили бизнес с инициативами, планировали какую-то деятельность. Сейчас всего этого нет — то ли потому, что нет политики, то ли чиновникам страшно самим и они стараются быть неприметными. Соответственно, и те, кто раньше работал с чиновниками, предпочитают переключаться на гражданские инициативы. С чиновниками сегодня меньше продуктивного общения.

Еще один любопытный момент, отмеченный в ходе исследований: многие общественные организации переосмысляют иерархическую структуру и вносят в менеджмент идеи коммуны или хаоса.

— Это могут быть организации, где нет конкретного лидера, — поясняет Дарья. — Это переходящая должность. Иногда люди осмысляли это вместе с нами на интервью. В результате было много размышлений о том, как лучше позиционироваться, нужно ли стремиться к горизонтальности.

— Я хорошо запомнила фразу, сказанную в одном из интервью: «Мы стараемся хоть сколько-нибудь придерживаться горизонтальности — просто как протест против того, что ты живешь и выстраиваешь свою жизнь в иерархичном авторитарном обществе», — добавляет Анна. — Ты осознанно, принципиально можешь противостоять авторитаризму на своем маленьком кусочке поля.