Политика DEI (diversity, equity and inclusion) и действия Трампа по отмене таких инициатив вызывают горячие споры в среде ученых. Одни из них считают принципы DEI политизацией науки и методом цензуры, а также нарушением правил меритократии. Другие с этим категорически не согласны. T-invariant поговорил с социологом и историком Дмитрием Дубровским о том, как работали механизмы DEI в США, почему к ним столько претензий со стороны научного сообщества, существует ли неравенство в академической среде и к чему приведет политика Трампа в отношении инклюзии и разнообразия. А также о том, зачем российским ученым нужна поддержка в Европе и с какими сложностями они сталкиваются.

От редакции

Недавно в T-invariant вышло интервью с лауреатом премии Гамова, профессором Университета Южной Калифорнии Анной Крыловой. В нем она, помимо прочего, сказала, что политика DEI напоминает ей методы марксизма и вместо борьбы с дискриминацией она сама же ее создает. Интервью с Дмитрием Дубровским — во многом ответ на эти тезисы и полемика с ними.

T-invariant: Как вы относитесь к политике Трампа в отношении DEI?

Дмитрий Дубровский: Я считаю, что это грубое вмешательство в университетскую автономию. Это прямое давление и использование финансовых рычагов федеральной власти против американских университетов, чего они не переживали, пожалуй, со времен маккартизма. И то — в ту эпоху, скорее, было давление по другой линии: бесконечного поиска коммунистов в университетской среде.

СПРАВКА T-INVARIANT

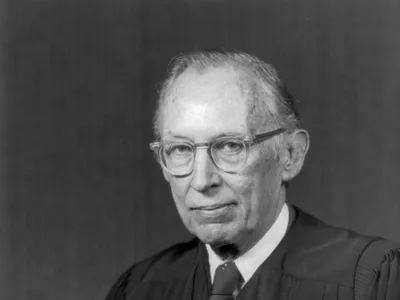

Российский историк и социолог, кандидат исторических наук. Научный сотрудник и преподаватель Немцовской программы российских исследований Карлова университета в Праге, научный сотрудник CISRUS (GWU) и профессор Свободного университета. Тематика исследований — академические права человека, права человека в авторитарных странах, свобода слова, язык вражды. Также председатель Европейского комитета RASA — Русско-американской ассоциации ученых.

Я думаю, что политика Трампа плохо отразится не только на самих университетах. Этот ксенофобный месседж, заложенный в политике Трампа по отношению к университетам, хорошо считывается людьми, связывающими себя с меньшинствами внутри них — с любыми, которые ранее могли пользоваться защитой DEI: женщинами, ЛГБТ-сообществами, афроамериканцами, коренными американцами и так далее — как агрессивный, направленный против них. А это, безусловно, повлияет и уже влияет на степень их активности, научной вовлеченности в академию, то есть на атмосферу, которая чрезвычайно важна для любого университета и в целом для любого научного учреждения. Тезисы DEI как раз были направлены, прежде всего, на создание комфортной среды для поощрения и развития человеческого многообразия в академии.

Почему принципы DEI были необходимы академической среде

T-i: Есть мнение, что борьба с DEI наносит больше вреда, чем перегибы DEI в той форме, в которой она проводилась.

ДД: Частое объяснение того, что делает Трамп — ответ на перегибы DEI, как будто ответственность лежит на двух сторонах. Для меня такая идея выглядит странной; слегка напоминает известное оправдание насильников «а она юбку короткую надела». Говоря про DEI, нужно помнить, что они существуют в разных формах и встроены в систему современных американских и европейских университетов по-разному. Люди, которые об этом говорят, зачастую, как мне кажется, плохо знакомы с общей ситуацией в американских университетах, то есть, они хорошо представляют один конкретный университет, но не общую картину.

Принципы DEI в современном виде имплементированы в существующую систему недавно. Началась эта имплементация в 80—90-х годах, с конкретного дела, рассмотренного в Верховном суде США в 1978 году — дела Аллана Бакке. Тогда известный судья Льюис Ф. Пауэлл-младший установил, что при приеме в образовательные учреждения учитывать расу нужно, но в ограниченных пределах, как один из факторов, а выделение конкретных квот недопустимо. То есть уже тогда квотирование — отбор людей по определенным расовым, этническим или другим характеристикам — было признано незаконным. Другими словами, обвинять DEI в продвижении квотирования как практики попросту некорректно.

РАНЕЕ В T-INVARIANT

Отбор лучших vs академическое равенство: почему практики DEI не приживаются в Германии

Не только DEI и DOE: как политика Трампа разрушает американскую науку

С этого момента появилось несколько форм имплементации DEI в университеты, в зависимости от типа собственности — публичный университет, частный и так далее. Условно, до 2023 года ситуация выглядела так: чем больше участия государства в конкретном университете, тем больше там государственной бюрократии. Чем больше государственной бюрократии, тем больше, так сказать, «бюрократического восторга» в имплементации различных политик, включая и DEI.

Судя по оценкам коллег, бюрократические требования в отношении DEI были значительно раздуты. Когда реальная политика заменяется различного рода токенизмом, бюрократической эмуляцией, это можно и нужно критиковать, и вопрос об эффективности некоторых практик всегда обсуждался. Но, понимаете, нельзя вместе с водой выплескивать ребенка. Идея об эффективности конкретных действий не тождественна заявлениям о том, что все эти действия и вся политика, на достижение которой эти вполне верные действия направлены, a priori неправильные.

Для значительного количества консерваторов еще до 1978 года, сама идея о помощи недостаточно представленным группам казалась нарушением меритократии. Дело даже не в DEI, а в том, что они в принципе считают, что у всех и так равные права. Но это попросту неправда.

Еще относительно недавно, в 1950-х годах, афроамериканец Клайд Кеннард, ветеран Корейской войны, попытался подать документы в колледж в Миссисипи. Ему не только отказали, но и сфабриковали против него уголовное дело. Только в 1964-м году был принят Закон о гражданских правах, который формально — юридически, не фактически — запретил расовую дискриминацию в образовательных и других учреждениях. Первые афроамериканские дети ходили в белые школы под надзором Национальной гвардии США, так как многие расистски настроенные родители против этого протестовали. Именно поэтому следует помнить о том, что современные студенты — дети тех детей, всего лишь второе или третье поколение.

Мы должны хорошо представлять, что критики DEI не учитывают, что, как в отношении женщин, так и в отношении этнических меньшинств, существует наследуемое неравенство, в том числе в пользовании высшим образованием.

Согласно российским исследованиям, наличие высшего образования у родителей значительно повышает шансы на поступление в университет. Отчасти это можно объяснить тем, что высшее образование «наследуется» как привычка и ценности, как что-то само собой разумеющееся. В США разрыв в доступе к образованию усугубляется «расиализацией бедности»: быть бедным и принадлежать к афроамериканскому сообществу долгое время было просто синонимами. Это до сих пор сильно ощущается, например, по разному уровню финансирования школ в разных округах. В этой ситуации нельзя говорить, что у всех равные условия для поступления в университеты.

Применительно к России похожая ситуация будет, если считать, что у детей небогатых людей из маленького города в регионе и детей хорошо зарабатывающих людей из Москвы одинаковые шансы поступить в МГУ. Нет. Человеку из региона надо вкладываться в репетиторов, чтобы ребенок получил нужный уровень знаний, а учащемуся хорошей московской школы это не нужно. Просто в США эта ситуация усугубляется не столько региональным, сколько расовым неравенством. В 2023 году Верховный суд США постановил, что раса в принципе не должна учитываться при поступлении в университет, даже если этот фактор играет ограниченную роль. В частности, в обсуждениях высказывалось мнение. что равенство, мол, достигнуто, и прежде одобряемые, в том числе Верховным судом, меры больше не нужны. В государственных университетах программы DEI были свернуты, в том числе из-за того, что администрация Трампа угрожала лишить их финансирования. Многие частные университеты сохраняют эту практику, они считают ее важной, например, в оценке компетенции преподавателей. При этом она в большинстве случаев не является и никогда не являлась определяющей.

Главные новости о жизни учёных во время войны, видео и инфографика — в телеграм-канале T-invariant. Подпишитесь, чтобы не пропустить.

Да, в некоторых университетах DEI statement был обязательным документом, который исследовался до перехода к профессиональной квалификации. Так, в Калифорнийском университете была ситуация, когда этот документ просили написать еще до рассмотрения научного досье. Эта последовательность вызывала сильную критику, с которой можно согласиться. Очевидно, это неправильно, в этом случае телега идет впереди лошади. Такой подход может привести к дискриминации тех, кто, например, считает, что его личная история не имеет отношения к приему на работу или поступлению в университет. Однако и полностью исключать важность мультикультурного опыта и возможного неравенства только на этом основании представляется неверным.

При этом такая ситуация в большинстве университетов и не существовала. Там сначала оценивали научные достижения и только потом DEI. Причем эти пожелания к разнообразию зачастую связаны не с этнической принадлежностью, а с навыками и опытом человека. Например, он работал с недостаточно представленными группами или в Азии или Африке. Это будет плюсом к другим достижениям, которые будут подсчитаны HR-комитетом. То есть в большинстве случаев DEI statement был одним из факторов, который учитывался вместе с остальными. В этом есть логика: если мы хотим видеть разнообразие в университете, в нем должны работать разные люди, а также люди, имеющие опыт работы с разными сообществами.

DEI — это не одна-единственная практика, имплементированная во все университеты, она по-разному выглядит в разных учреждениях. Тем более, что DEI не были напрямую связаны с наймом, эти департаменты в нем не участвовали. Чем они занимались? Например, вместе с HR разрабатывали гайдлайны для HR-комитетов. Допустим, определенные требования к их составу — логично, что если там только белые мужчины 50+, появляются вопросы к тому, насколько они сами, как комитет, ценят многообразие. Также они работали над рекомендациями о том, как писать объявления о вакансиях, чтобы не отпугивать кандидатов из тех групп, которые недостаточно представлены. То есть речь идет лишь об элементах того, что называется affirmative action, позитивной дискриминацией. Это не отменяет критерии научной квалификации. Не существовало документов, в которых написано, что нужно взять 20% таких, 10% других и так далее. Это неправда. Просто при прочих равных — и это самое важное — учитывались и факторы разнообразия. Человека не брали на работу только из-за того, что он афроамериканец.

Но если вдруг на место претендуют два человека с абсолютно одинаковыми академическими показателями, что бывает редко, у того, кто принадлежит к недостаточно представленным группам, будет дополнительный плюс. У меня такое было в нескольких проекта. Конечно, я огорчался, но, с другой стороны, я понимаю справедливость таких решений. Ведь при прочих равных добившийся одинаковых успехов при изначально меньших шансах, безусловно, заслуживает большей поддержки.

Нынешняя ситуация плоха тем, что, с одной стороны, прерывает процесс, который при всех своих ограничениях шел неплохо. DEI критиковали, но речь идет не про перегибы, а скорее про то, что бюрократы перехватили повестку. Это всегда плохо: хотите испортить дело, дайте бюрократам — они справятся. С другой стороны, это внятный месседж для людей из американских университетов — и преподавателей, и студентов — по поводу того, как именно их воспринимает нынешняя власть.

Не стоит демонизировать DEI, приравнивать к советским парткомам и так далее. Когда люди сравнивают DEI с идеологией марксизма и ленинизма, я только улыбаюсь, потому что это разные вещи. Есть такой термин Reductio ad Hitlerum — когда что-то дискредитируют, сопоставляя с действиями Гитлера или нацистского режима. А это Reductio ad Soveticum — когда люди приравнивают DEI к практикам, существовавшим в СССР, а потом начинают громить со всей страстью.

T-i: Почему политика DEI совсем не похожа на те практики, что работали в СССР?

ДД: Советский Союз на настоящее равенство плевать хотел. Действительно, представителям меньшинств позволяли по квоте попадать в какие-то группы, но неравенство в вертикальной мобильности было очевидным. Русский язык был по умолчанию основным, а русские — привилегированной нацией. Притворяться, что этого не было и что было равное соперничество, значит, просто врать. А у советских университетов были свои приоритеты. Конечно, принимали людей по направлениям из советских республик, но в основном по направлению парткомов и других квотированных групп, которые для советского общества считались приоритетными. Сравнивать DEI с советской практикой некорректно по всем вопросам, не говоря уже о том, что все-таки США — это не СССР: нет авторитарного аппарата, нет репрессий. Квотирования в Америке не было уже с 1978 года, как я говорил выше.

В известной степени погром DEI — это не столько даже идеологические действия, хотя и идеологические тоже, сколько реализация общей консервативно-либеральной повестки под названием «у нас и так все равны». Есть формальное равенство, а все остальное — коммунизм, то есть к нему приравнивается любая помощь или поддержка людей, которые изначально находятся в неравном положении.

T-i: Насколько сейчас в целом актуален вопрос дискриминации в науке представителей различных групп, например, женщин или этнических меньшинств? Есть мнение, что ее уже нет и надо решать более актуальные проблемы.

ДД: В 2023 году, когда Трамп фактически объявил DEI нарушением справедливости, расисты и мизогины, конечно, взвыли от радости. А люди, у которых были проблемы, восприняли это совершенно по-другому — так, что государственные власти и Верховный суд США плевать хотели на реальность. А она вот какая. Касательно гендерного равенства в США ситуация и правда не столь плоха, но вертикальный разрыв продолжает сохраняться. То есть на уровне преподавателей и студентов с гендерным соотношением все нормально, а чем выше мы идем наверх, тем меньше там женщин. В Европе такая ситуация невозможна — нет такого вертикального разрыва. Там много деканок и ректорок. А в США драматически мало. Почему? Если спросить консерватора, он скажет, что «вы же понимаете, это мужчины, они такие, умелые и умные».

Также я посмотрел последние цифры про другие группы, и они, конечно, меня сильно впечатлили. Я не говорю про ЛГБТ — там ситуация совсем печальная, так как в буквальном смысле уже начались гонения, похожие на российские. Но предполагается, что при культурном многообразии в университете должно быть такое же культурное многообразие в преподавательском составе. А это не так. Я три года работал в Колумбийском университете и встретил там только одного афроамериканского профессора. Подозреваю, совсем не потому, что афроамериканцы чем-то плохи. Нет. Такой разрыв — самая большая беда.

В целом у всех недостаточно представленных групп среди студентов и преподавателей с 80-х годов стало больше — тогда было не больше 25%, сейчас до 50%. При этом среди только преподавателей, скажем, афроамериканцев всего 7%, а в целом недостаточно представленных групп — 23% от общего числа преподавателей. Это не похоже на ситуацию реального человеческого многообразия. А также не очень похоже на ситуацию, о которой постоянно пишут консерваторы, мол, что университеты в «руках вокистов», а бедных белых «дискриминируют». Я бы назвал заявления о том, что неравенство в университетах — результат естественного положения вещей, «скромным расизмом». Да, это «скромный расизм» — утверждать, что у белых мужчин нет никаких привилегий, просто они «такие молодцы», а другие до них «объективно не дотягивают, что поделать». То есть создаются условия, при которых равенство понимается как ситуация «здесь и сейчас», например, на экзамене. А бэкграунд человека, его социальный опыт, его потенциал — не учитываются. Не говоря уже о том, что в некоторых случаях «скромные расисты» — как раз члены приемных комиссий, которые влияют на отбор кандидатов, необязательно на основании объективных критериев. В итоге потенциально талантливые студенты остаются за бортом.

Принципы DEI были способом немного скорректировать эту ситуацию, и они работали — конечно, не всегда и далеко не так эффективно, как хотелось бы. Другой вопрос, что в таких случаях действовать надо аккуратно, под контролем, местами надо было бы поумерить «бюрократический восторг». Но это вовсе не значит, что саму идею надо убивать, причем такими методами, которые иначе как погромом американских университетов не назовешь.

С политикой DEI удалось увеличить количество студентов из недостаточно представленных групп. Из плохих школ в университеты поступать тяжело, в США есть программы, которые помогают через DEI студентам достигать нужного уровня. А вот уже внутри университета программ не хватает. Например, PhD — очень жесткая система, до защиты человек 6—7 лет живет на три копейки и работает на 10 работах. Это требует значительной поддержки , при этом сами кандидаты должны понимать, что у них есть будущее. А они смотрят вокруг и видят, что люди из их группы профессорами не становятся. Еще департаменты DEI занимались помощью людям с ментальными проблемами, языковыми сложностями и так далее — это как бы социальная служба поддержки людей с разными особенностями. И они действительно помогали, насколько я знаю.

T-i: А как обстоят дела с программами, аналогичными DEI, в Европе?

ДД: США в этом плане сильно отходят от общих тенденций, в Европе все эти институции развиваются, и никто не собирается их закрывать. Из-за этого как раз Трамп и его фанаты обвиняют европейские страны в нарушении прав человека. В Европе все немного иначе: фокус на гендерном равенстве, мощное антидискриминационное законодательство, внедренное в том числе в систему высшего образования. Там это работает не через логику равенства, а через логику антидискриминации, которая предполагает в том числе и то, что называют позитивной дискриминацией. Европейские сообщества активно работают не только в сторону поддержки разнообразия, но и в сторону максимального выравнивания шансов.

Актуальные видео о науке во время войны, интервью, подкасты и стримы со знаменитыми учёными — на YouTube-канале T-invariant. Станьте нашим подписчиком!

В этих инструментах нет ничего плохого, если использовать их осторожно. Опыт Европы как раз хорошо это показывает, например, то, как эффективно там работает гендерная политика — мы видим гораздо большую представленность женщин на всех уровнях. И это никак не ухудшило ни качество науки, ни качество образования — напротив, его, конечно, усилило. На мой взгляд, именно так меритократия может и должна сочетаться с более справедливым и многообразным обществом современности.

Принципы меритократии нужно сочетать со справедливостью, а наука должна работать для общества

T-i: Как DEI сочетается с принципами меритократии в науке? Вы считаете, что меритократические принципы должны сочетаться со справедливостью, а DEI — это не способ обойти мерит. Многие с этим не согласны.

ДД: Любопытно, что мои оппоненты — в основном люди из STEM. Я, возможно, ошибаюсь, но таково мое наблюдение. Может быть, это закономерно, так как зачастую это еще и люди советской закалки, прошедшие и Советский Союз, и горнила американской школы. Это похоже на: «Я шел через джунгли с хищниками, мне никто не помогал, а вон тем людям дорогу прокладывают». Они правы, другое дело, что им и не мешали. В то время к советским ученым, особенно уехавшим на запад, скорее, относились с симпатией — что никак не отменяет те трудности и сложности, с которыми столкнулась та волна научной эмиграции. Еще мне кажется, что в STEM проще с жесткими критериями оценки, в гуманитарных и социальных науках ситуация другая. Мне кажется, в большинстве случаев мы имеем дело с удивительным для меня конфликтом «физиков» с «лириками». Они разошлись по лагерям, где первые чаще выступают против DEI, а вторые — за. Видимо, людям из STEM кажется, что везде должны быть строгие, понятные, научные критерии — и больше ничего. На мой взгляд, это несправедливо. Возможно, если бы не сто с лишним лет борьбы за права женщин, они бы говорили, что физикой могут заниматься только мужчины.

Допустим, в российских школах до сих пор работают преподаватели, которые математикой и физикой занимаются только с мальчиками, и никого это не возмущает до такой степени, до которой должно было бы. А потом мы видим, что физики и математики — в основном мужчины. И проблема не в том, что у женщин не такой мозг, это просто результат отрицательной селекции. То есть через такое сито можно пройти только как Софья Ковалевская, пробивая стены и стеклянные потолки.

Я думаю, что к меритократическим принципам стоит относиться как к важным, но не единственным. Наука существует в обществе и для общества. В этом смысле участие всех общественных групп в науке — не просто желательное, а обязательное условие. Отсюда, мне кажется, наше расхождение во взглядах. У меня ощущение, что значительное количество людей из STEM не видят своей связи с обществом, по крайней мере, в этой части. Они считают, что их главная задача — поиск истины, и для этого лучше подходят люди, жестко отобранные по понятным правилам, которые им кажутся справедливыми. Для общественных наук довольно очевидно, что общество неоднородно, люди не равны друг другу. Те, кто изучает это общество, видят его многообразие и его неравенства, многочисленные существующие иерархии, формальные и неформальные.

Игнорирование неформальных неравенств, которые мы наблюдаем эмпирически, как раз и приводит к тому, что люди думают, будто у всех равные права. При этом даже после многих лет работы DEI видно, что эффективность в разных местах разная. Допустим, в Европе это часть общей и государственной политики. Например, каждый, кто подается на грант должен заполнить Gender Equality Plan и обеспечить равное представительство мужчин и женщин. Многие тоже считают это марксизмом и ленинизмом. Но нет, это просто общество требует показать, что человек работает для обеспечения общественных ценностей, а не только для своего научного проекта. Скажу больше, в каком-то смысле наука для меня — в том числе STEM — существует не для поиска объективной истины, а для более справедливого и гуманного общества. Я не уверен, что поиск научной истины сам по себе имеет смысл, особенно тогда, когда речь идет о несправедливости человеческих жизней. Допустим, в медицине существует строгая этика, никто не разрешит медикам ставить любые опыты на людях. Хотя и тут раньше были возражения, что это же «для человеческого блага». Но это так не работает, поэтому подобные эксперименты запрещены. И сейчас уже никто не говорит, что это ограничение свободы исследований. Потому что оно вытекает из правил, которые научное сообщество не сразу, но установило. Думаю, что отчасти резкая реакция части научного сообщества, как в России, так и за рубежом, на DEI связана просто с тем, что правила меняются. Также меняется общая договоренность между академическим сообществом и обществом в целом — академия должна лучше соответствовать задачам, которых общество хочет достичь.

Меритократия, безусловно, важна, потому что это профессиональная составляющая, но она должна и может быть дополнена тем, что направлено на достижение более справедливой представленности различных групп. И за этим стоят судьбы конкретных людей, в том числе студентов, ученых, преподавателей.

С моей точки зрения, справедливость в том, что шансы надо выравнивать в синхронии. Допустим, если человек учился в Гарлеме и на меритократическом уровне достиг того же, что и человек из хорошей частной школы, еще большой вопрос, кого справедливее и эффективнее взять с точки зрения науки. Они с разных уровней достигли одного результата: первый скакнул оттуда, откуда сложно добраться, второй сделал это, не сильно напрягаясь. Возможно, разумнее как раз взять человека из Гарлема, так как у него изначально было меньше шансов. Еще раз подчеркну, что в реальности в США нет квотирования с 1978 года. Кроме того, учет социальной истории конкретного человека из-за расизма продолжает оставаться проблемой. Дискриминация продолжает оставаться проблемой. Харассмент продолжает оставаться проблемой. Гендерное неравенство сохраняется в тихом виде, например, в среднем зарплата у женщин 80% от мужской на тех же позициях. Говорить о справедливости можно тогда, когда эта справедливость реально соответствует социальным проблемам, на решение которых, должна быть, на мой взгляд, направлена деятельность академического сообщества.

T-i: Насколько политика Трампа отбросит назад развитие DEI-инициатив?

ДД: Уже отбросило, но уничтожение департаментов не уничтожило сами практики. В целом в таких действиях нет ничего хорошего, даже не для DEI как таковых. Самая плохая новость — то, что, оказывается, федеральное правительство может нажать на университет, и университет начнет делать то, что хочет федеральное правительство. Для большинства американских профессоров это шок, потому что никому в голову не приходило — даже самым консервативным республиканцам — давить на университеты так, как это делает Трамп. Аплодировать его действиям, даже если человек поддерживает сами цели, значит, подрывать принципы существования американских университетов. Их успех — вместе с британскими они лучшие в мире — во-многом основан на автономии от государственной власти.

В Европе тоже довольно сильно чувствуется давление и влияние национальных правительств и министерств. Но в США такого не было, они, скорее, страдали от внутренней бюрократии, а не от внешней. Теперь, впервые со времен маккартизма, они столкнулись с прямой атакой со стороны правительства. Поддержка этой части антиинтеллектуальной волны изнутри университетов — выстрел себе в ногу. Можно и нужно критиковать DEI, но поддерживать здесь Трампа — значит, заниматься уничтожением американской образовательной мечты.

Вторая часть этого вмешательства — арабо-израильский конфликт. Действия Трампа обостряют противостояние, так как теперь федеральная власть вместе с начальством за одних, а студенты с преподавателями — за других. Это политический раскол. Получается странная вещь. Борясь против политизации, Трамп делает все, чтобы она нарастала и радикализация усугублялась. Если с одной стороны конфликта государственная власть и полиция, а с другой стороны студенты, то получатся студенческие демонстрации и очередной 1968 год, когда протесты были по всему миру.

У меня масса претензий к тому, как ведет себя другая сторона, там тоже значительное количество нарушений принципов академической дискуссии, и, откровенно говоря, даже призывы к насилию. Но это не оправдывает вмешательство в университетскую автономию, которое легализует Трамп. Американские университеты всегда выделялись тем, что были полем политического многообразия, и они должны им оставаться.

Действия Трампа — грубейшее нарушение первой поправки к Конституции США. Он объявляет одну политическую позицию правильной и защищаемой со стороны государства. Но в данном случае обе эти политические позиции в равной мере имеют право на существование. Протесты против Израиля — не призывы к геноциду, поддержка Палестины — не равна оправданию терроризма. Вот это как раз уже Reductio ad Hitlerum.

DEI никогда не было вмешательством в науку

T-i: Насколько государство в целом может вмешиваться в науку, по вашему мнению? Где проходит граница? Например, администрация Трампа приостановила несколько тысяч грантов — допустимо ли, что аппарат президента решает, кто из ученых получит финансирование, а кто нет? И кто это должен решать?

ДД: Здесь все довольно внятно прописано. Есть правовая линия, где Верховный суд устанавливает легальные рамки академической деятельности. А есть самоопределение, саморегуляция внутри университетов. Она основана в том числе на Декларации принципов академической свободы Американской ассоциации академических профессоров 1915 года с поправками 1940 года. Там как раз говорится, что у свободы исследований есть ограничения. Например, если они проводятся за деньги, условия использования результатов определяет тот, кто выделяет финансирование. А если государство считает что-то секретным, придется подписать NDA и никому не рассказывать. Во всем остальном вмешательство в науку должно быть минимальным.

При этом DEI сложно считать вмешательством в науку. Есть упреки, что эта политика привела к перекосу или большему фокусу на исследованиях в области разнообразия, дискриминации и так далее. Но дело в том, что их просто раньше было мало. В ситуации, когда мало каких-то исследований, если вдруг появляются деньги и возможности их делать, конечно, их станет больше. Примерно то же можно сказать, например, о генетике — почему вдруг так много исследований в этой сфере? Потому что появляются новые области, все хотят этим заниматься.

Приостановка научных грантов президентом Трампом, человеком, который путает трансгендерных и трансгенных мышей, вряд ли может быть обоснованной. Если кто-то считает, что какие-то исследования не научные, а идеологические, это должно оценивать независимое академическое сообщество, а не госдепартамент.

Обычно так и происходит. А Трамп разрушает национальные институты, которые занимаются грантами, ставит туда странных людей, которые режут финансирование всему, где есть слово diversity, причем, похоже, что ищут его просто поиском по базе. Это трудно даже назвать бюрократической оценкой — это погром, запрет на определенные слова, идеологическая расправа. Вот она наступила, и это не имеет никакого отношения к DEI. Трамп на основании того, что якобы корректирует «этот проклятый вокизм», как раз и занимается самыми настоящими идеологическими репрессиями в отношении ученых.

T-i: Действительно, часто можно встретить мнение, что исследования, которые касаются DEI, отношения к науке не имеют. Насколько это близко к истине?

ДД: Чаще всего так опять же говорят коллеги из STEM, и это тоже меня удивляет. Давайте я скажу, что исследования теоретической физики не научны, это чистая спекуляция и игра ума. Я вправе так говорить, это будет мое мнение, но к физике оно отношения не имеет. Так же, как мнение коллег из STEM к исследованиям общественных отношений вне их области профессиональной компетенции. Исследования, касающиеся DEI, могут быть разными, как и любые другие. Можно найти плохие с некачественным дизайном — у любой моды есть неприятные последствия, какое-то количество людей будет халтурить. Но это вопрос профессиональной оценки, не идеологической.

Никто и никогда не оценивает тексты статей, исходя из идеологических соображений, это делают с точки зрения профессиональной составляющей. Допустим, исследование о том, что все афроамериканцы глупее белых не примут не из-за идеологии и не из-за этики, а из-за профессиональной несостоятельности автора, так как такого не могло получиться в исследовании с качественным дизайном. Если человек — историк, который говорит, что Холокоста не было, его уволят не из-за идеологических разногласий, а как несостоявшегося ученого. Это уже пропагандист или любитель с плохим образованием, но не ученый-историк. Например, мне однажды коллеги прислали статью, которую отозвали из химического журнала. В ней утверждали, что изначально любые DEI — нарушение меритократии. Авторы посчитали ретракцию цензурой, однако любое мнение надо доказать, а там не было никаких доказательств, никакого анализа. В научно-популярной статье человек может высказывать мнение, а в научной должны быть весомые аргументы. У меня появился другой вопрос — как она вообще прошла рецензирование для публикации в научном журнале по химии. Если бы ее отправили в журнал социальных наук, я думаю, ее бы даже не опубликовали. Это не значит, что в отношении исследований в сфере DEI не было злоупотреблений — в спорных вопросах они неизбежны. Но это должно регулироваться профессиональным сообществом, как и было ранее, исходя из профессиональных критериев. А мнения нужно публиковать в научно-популярных журналах, посвященных дискуссионным вопросам.

Политический климат в университетах и культура последствий, а не отмены

T-i: Данные некоторых опросов показывают, что в американской академической среде есть дисбаланс в сторону левых взглядов, а большая часть профессоров по взглядам находится в радикальной части левого спектра. Насколько можно доверять данным этих опросов? И если да, почему так получилось и как это стоит оценивать, на ваш взгляд?

ДД: Доминирующая логика американских университетов, безусловно, леволиберальная. Мне кажется, одна из причин в том, что любая интеллектуальная мысль — критическая по отношению к мейнстриму. А университеты — место критического осмысления всего, что происходит в мире, включая политику, общество, культуру. Американское общество долгое время было — и в значительной мере остается — консервативно-христианским. Чтобы его оценивать, надо от него дистанцироваться, быть либералом, лучше секулярного типа. Например, антирасистская политика тоже зародилась в университетах, когда в обществе царил расизм. Главными, кто стоял на его пути, всегда были именно университетские интеллектуалы. Думаю, что в позднем Советском Союзе по этой же логике у большинства преподавателей были антикоммунистические настроения. Американская наука все время боролась с кем-то, в XIX веке в основном с церковью. Сейчас в некоторых школах опять нельзя преподавать дарвинизм, так как там креационизм. В некоторых трампистких штатах, которые, как и Россия, борются за традиционные ценности, в медицинских вузах нельзя преподавать аборты.

В целом, главные создатели юридической практики в США, связанной с академическими правами и свободами — коммунисты. Их преследование в 1950-х годах превратилось в первое дело в Верховном суде — дело Суизи против Нью-Гемпшира в 1957 году, когда обсуждался вопрос, можно ли наказывать преподавателя за отказ говорить о своих политических взглядах и партийной принадлежности. Отсюда и появился парадокс американской свободы — в США есть логика разделения профессионального и идеологического. Профессионального и гражданского, если угодно. Если идеологические взгляды человека не мешают его работе, его никто не уволит из университета. Например, в Северо-западном университете есть преподаватель электротехники, отрицающий Холокост, — и он работает. За пределами колледжа пишет бесконечные книжки о том, что Холокост — выдумка, но на лекциях это не обсуждает и занимается своим предметом. Были попытки добиться его увольнения, но неудачные — ведь его личная деятельность в этом случае не имеет отношения к преподаванию. Это не та ситуация, когда Холокост отрицает историк, что напрямую касается его профессиональной деятельности. Здесь США сильно отличаются от Европы, где этот преподаватель электротехники уже потерял бы работу.

В Америке есть нормы, позволяющие отделять позицию гражданина от позиции ученого или преподавателя. Мне кажется, такие нормы должны быть базовыми. Я сейчас тоже говорю в личном качестве — начинал так говорить и продолжаю, моя шляпа — это шляпа исследователя, никакая другая.

Для консерваторов в леволиберальной американской академии ситуация, действительно, была не самая симпатичная. Скажем, у Пиппы Норрис, известного политолога, в 2023 году вышла статья о том, как выглядит самоцензура у консервативных преподавателей в американских вузах. Их мнение не популярно, они побаиваются его высказывать. Не из-за того, что их сразу уволят — это неправда.

Просто существует то, что называют спиралью молчания, когда человек корректирует свои взгляды или пытается их не высказывать, если видит, что подавляющее большинство людей вокруг думают и говорят иначе. Ничего хорошего в этом нет, надо найти способ поощрять свободу слова. Но бороться с этим так, как Трамп — это уничтожать любое разнообразие мнений на корню. Есть разница между самоцензурой, вызванной спиралью молчания, и государственным молотом, обрушившимся на университеты.

T-i: Есть мнение, что взгляды академического сообщества должны отражать взгляды в обществе. Если оно, скорее, придерживается центристских взглядов, значит, и в университетах не должно быть перекоса в левую сторону. Вы согласны?

ДД: Общество в нормальном состоянии не должно быть поляризовано, а университет, как я считаю, должен быть местом более заостренной позиции. Это важно для науки, потому что позволяет тестировать границы, оценивать и переоценивать аргументы. Я в целом думаю, что академическая свобода должна быть шире, чем свобода в обществе. Здесь я как раз расхожусь с департаментами DEI, так как они довольно остро реагируют на вещи, связанные, например, с языком вражды на кампусах. Кроме того, критическое мышление не предполагает идеологической накачки. Как консерваторы видят ситуацию: если преподаватель левых взглядов, он воспитывает студентов левых взглядов. Это неправда. По моему многолетнему опыту, студенты не воспроизводят убеждения и логику преподавателей. Они независимы. Они могут ее принимать, не принимать или принимать частично. Нельзя считать, что студенты — это такая табула раса: что в голову положат, так они и думают. Это очень правая картина мира, где люди лишены всякой агентности. А люди независимы и обладают субъектностью.

Мне близка точка зрения Генри Райхмана, которую он изложил в своей книге об академической свободе. Он пишет, что свобода от индоктринации основана на сложившихся профессиональных стандартах и на том, чтобы преподаватель рассказывал о различных научных точках зрения на предмет. Кстати, это никак не связано с политическими взглядами. Есть люди, которые придерживаются исключительно одной научной школы и не упоминают другие. Это просто плохие преподаватели. Хороший преподаватель должен сказать, что есть разные точки зрения, разные подходы, есть дискуссия. Нет предмета, который можно преподавать как прямую линию, не существует такого ни в какой науке. Всегда есть расхождения, точки бифуркации, разные интерпретации. В этом суть науки — в постоянном столкновении точек зрения, аргументов, исследований. Вопрос заключается в том, что мы квалифицируем в качестве такой точки зрения. Мнение «Холокоста не существует» — это не часть научной дискуссии. Есть вещи, которые стали профессиональным стандартом. Тут речь не об идеологии, это просто плохая наука.

T-i: Если в США есть разделение между личным и профессиональным, то, получается, нет такой проблемы как культура отмены?

ДД: Есть термины, которые сами по себе негативны, а обсуждать их так — еще больше утверждать их легитимность. Я бы это назвал культурой наступления последствий, consequences culture, за действия, которые большинство интерпретирует как недопустимые. Если преподаватель пристает к студентам или студенткам, в какой-то момент ему может за это прилететь.

Это не культура отмены, а как раз культура последствий, которые раньше не наступали, а теперь наступили. Консерваторы любят ссылаться на право, на истечение срока давности. Этим людям кажется, что все, что за пределами правовых процедур, не существует: есть или преступление, или ничего. А как же этика? Правила меняются: то, что раньше было можно, теперь нельзя. Надо с этим начать жить.

Преподаватели, которые раньше себе позволяли недопустимое, теперь кричат о культуре отмены. А те, кто с этим столкнулся, вспоминают, как это было неприятно, некоторые даже уходили из академии. Сейчас культура последствий — часть общей политики по недопущению подобного. Но я и 20 лет назад, когда только начал работать в университете, знал, что так делать не надо, хотя ничего нигде не подписывал. Однако было значительное количество коллег, которые думали иначе и продолжают, кстати, думать, уверяя, что отношения студентов и преподавателей — это, мол, «отношения взрослых людей». Опять же, в большинстве случаев это не означает, что человека изгоняют из профессии. Было несколько исключений в художественном мире, а в академической среде речь в основном идет о том, чтобы не подпускать к учащимся. Но человек может продолжать заниматься исследованиями.

К вопросу об общественной пользе — таланты преподавателя не так важны по сравнению с климатом в университете. Университет должен быть дополнительно защищенным местом. Мир не очень безопасен, мягко говоря, для женщин — тем более. В университете человек должен чувствовать себя в безопасности: чтобы думать о науке, он не должен бояться, что кто-то к нему потянет руки. Если эта мысль есть, она мешает женщинам работать в науке и высшем образовании, тем более продвигаться вверх. Университет — зона, свободная от ненависти, харассмента, всего того, что существует за пределами кампуса. Он не в состоянии исправить окружающий мир, но точно может обеспечить максимально дружелюбную и безопасную среду внутри. Ради этого можно уволить талантливого преподавателя, если он совмещает таланты с приставанием к студенткам. Здесь общественная польза от его увольнения выше, чем от его работы.

Почему появился европейский комитет RASA

T-i: Вы председатель Европейского комитета RASA. Расскажите о его целях и задачах.

ДД: Теперь я начинаю говорить как глава RASA. Все, что я говорил до этого, — исключительно мое личное мнение. RASA — один из выживших и трансформировавшихся со временем обломков академических групп, покинувших Россию после революции. Большая часть этих групп исчезла. В Америке они сохранились, столкнулись с новой волной эмиграции, чтобы создать организацию, которая бы связывала российских ученых советского, а позже и российского, происхождения с родиной. Долгое время так и было, но когда началась полномасштабная война с Украиной, RASA переосмыслила свою роль, особенно в Европе. Европейский комитет создан для того же, для чего создавалась организация сто лет назад — для помощи российским ученым, улучшения жизни или упрощения тех сложностей, с которыми сталкиваются уехавшие преподаватели и студенты. Соответственно, для продолжения научной и образовательной деятельности. Также мы коммуницируем с национальными правительствами на предмет тех ограничений, которые для российских ученых существуют в современном европейском академическом мире.

Здесь я неожиданно становлюсь таким русским академическим националистом, потому что верю в русский язык, как язык науки и высшего образования. Я не согласен отдавать его Путину на том основании, что это язык агрессии и войны. Конечно, сохранять его за пределами России трудно, потому что это не язык науки и высшего образования в Европе и не будет им в ближайшее время. Тем не менее, у нас есть ряд проектов, с которыми мы коммуницируем. Мы приглашаем людей примкнуть к нам, пытаемся общаться не только с теми, кто недавно приехал, но и с той частью научной эмиграции, которая здесь уже 20 и более лет. Это люди состоявшиеся, с научными карьерами, их отъезд не был связан с политикой.

T-i: Много ли ученых сейчас уезжает из России? Насколько Европа сейчас открыта для них? Нет ли дискриминации российских ученых в европейских странах?

ДД: Я был бы аккуратнее с этим термином применительно к ситуации. Здесь, скорее, не дискриминация, а широкое применение санкций и не учет академической миграции как особой. Есть история, как Наполеон в египетском походе, куда он брал с собой и ученых, потому что хотел исследовать регион, во время нападения мамлюков командовал: «Ученых и ослов — в середину». Так вот, ослов и ученых надо защищать. Но европейская бюрократия, европейское национальное законодательство, не рассматривает ученых в качестве особой группы, у которой должны быть привилегии для получения виз, недоступных другим российским гражданам.

Есть специальные системы гуманитарных виз для политиков, ЛГБТ-активистов, гражданских активистов. А ученые в этот список не попадают, за исключением тех, кто еще и гражданский активист, вроде меня. В ситуации, когда ученый хочет уехать только из-за того, что ему в России трудно заниматься наукой, сделать это сложно. Есть война, есть санкции, они совершенно легитимны, но не всегда разумны с точки зрения того, как применяются и на что направлены. Я против идеи бланкетных норм, когда действует такая логика: не будем давать многократных виз российским гражданам из-за того, что незачем или их используют шпионы. А еще шпионы используют самолеты, железные дороги, автомобили. Давайте все это запретим.

Комбинация санкций и секьюритизации, а где-то и академического бойкота, как, например, в Университете Тарту, куда не принимают российских студентов, — хотя Эстония и в принципе не выдает сейчас россиянам виз, — усложняет ситуацию. Я считаю, что это стратегический просчет. Например, не давать студентам обучаться на Немцовской магистерской программе российских исследований никак не поможет победе Украины, но помешает воспроизводству научных и профессиональных кадров будущей независимой России. Это то, что мы пытаемся делать и чему такая логика напрямую вредит. Надо сказать, далеко не все государства с этим согласны. Например, Германия и Франция выдают образовательные визы. Но есть страны, которые считают, что это угроза их безопасности. Это, мне кажется, ошибка.

T-i: Есть мнение, что эмиграция ученых из России и их интеграция в западную науку — практически единственный способ сохранить российскую науку.

ДД: Я бы сказал, что это преувеличение. Весь режим, он в известной степени такой точечный: и репрессии точечные, и идеология точечная. Проблемы в науке тоже. То есть, они глобальные, например, с точки зрения финансирования, но это не значит, что нельзя заниматься наукой. В сфере научной политики режим можно назвать гибридным. Да, он хочет максимально прогнуть высшее образование. Если человек — преподаватель в гуманитарно-социальной сфере, большой вопрос, как ему там выживать. А если ученый занимается чем-то, не имеющим отношения к войне и не вызывающим интереса у режима, у него, скорее всего, будут только финансовые проблемы. Если, конечно, он не ходит по улице с антивоенными плакатами — тут могут быть репрессии как против гражданина, но не как против ученого.

Да, внутри много инициатив, с помощью которых государство активно пытается вовлечь ученых в войну, заляпать всех кровью, но пока значительное количество людей умудряются от этого вполне официально увернуться. У постсоветских граждан в этом большой опыт, переданный по наследству советскими учеными и преподавателями.

Кроме того, существует масса островков, не скажу, что свободы, но по крайней мере автономии, в которых можно спрятаться. И они пока работают. Тотального контроля нет. У власти нет ни сил, ни средств, ни желания его устанавливать. Для тотального контроля нужно мобилизованное общество. А мобилизованное общество — это совершенно другая перспектива, они не хотят его мобилизовывать. Им достаточно активистов, которые бегают по университету и кричат что-то провоенное. Отвечать им, конечно, нельзя, получишь статью. Какие-то направления нельзя нормально изучать: гендерные исследования, права человека, историю 20-го века. Но при этом семиотику, теоретическую филологию, когнитивные исследования и так далее — можно. Все, что не касается идеологического проекта государства и войны.

T-i: Недавно состоялась первая европейская конференция RASA. В чем важность таких конференций, кроме обмена опытом?

ДД: Важность в том, что мы друг на друга посмотрели, увидели вживую, убедились, какие мы разные. Мы сообщество с довольно разными представлениями, интересами и ценностями, что прекрасно, так как мы — настоящая модель академии. У нас как раз есть то самое diversity. Еще нам удается, благодаря старшим коллегам прежде всего, создателям RASA, поддерживать уважительный диалог на те темы, в которых мы не согласны. Также мы начинаем вырабатывать повестку, так как для RASA — это первая европейская конференция.

Наконец, мы посмотрели на то, как мы видим себя. Это было некое самоописание сообщества. Наша конференция немножко об успехе российских ученых. И мы видим, что мы, в общем, успешны. Нам даже не надо особо помогать, главное, не давить. Хотя и помощь не повредила бы, с учетом обстоятельств, в которых многие очутились в Европе на коротких академических позициях без какого-либо будущего. Несмотря на это, судя по нашей конференции, мы довольно успешные и интересные исследователи из разных областей: и STEM, и гуманитарные социальные науки. Ученые, которые в Европе 10−15−20 лет, уже могут назвать себя европейскими учеными. А мы пока нет, мы российские ученые в Европе, и для нас важны коммуникация с российскими коллегами и поддержка друг друга в этих тяжелых обстоятельствах.